〈 参加者の感想 〉

●奈良 教員 26歳 男性 MI

自分自身、仕事の忙しさから、よくコンビニ弁当やおにぎりなどを食べていましたが、今日の講演を聞かせていただいて、考えが本当に変わりました。

今までオーガニックなんて高いだけと思っていましたし、安い物を多く使用したりするのが現状でした。ですがこれからは、今日の講演で学んだことを生活に活かしていきたいと思います。まずは自分の行動から変化させていこうと思います。

本日は本当にありがとうございました。

●富山 公務員 58歳 男性 SH

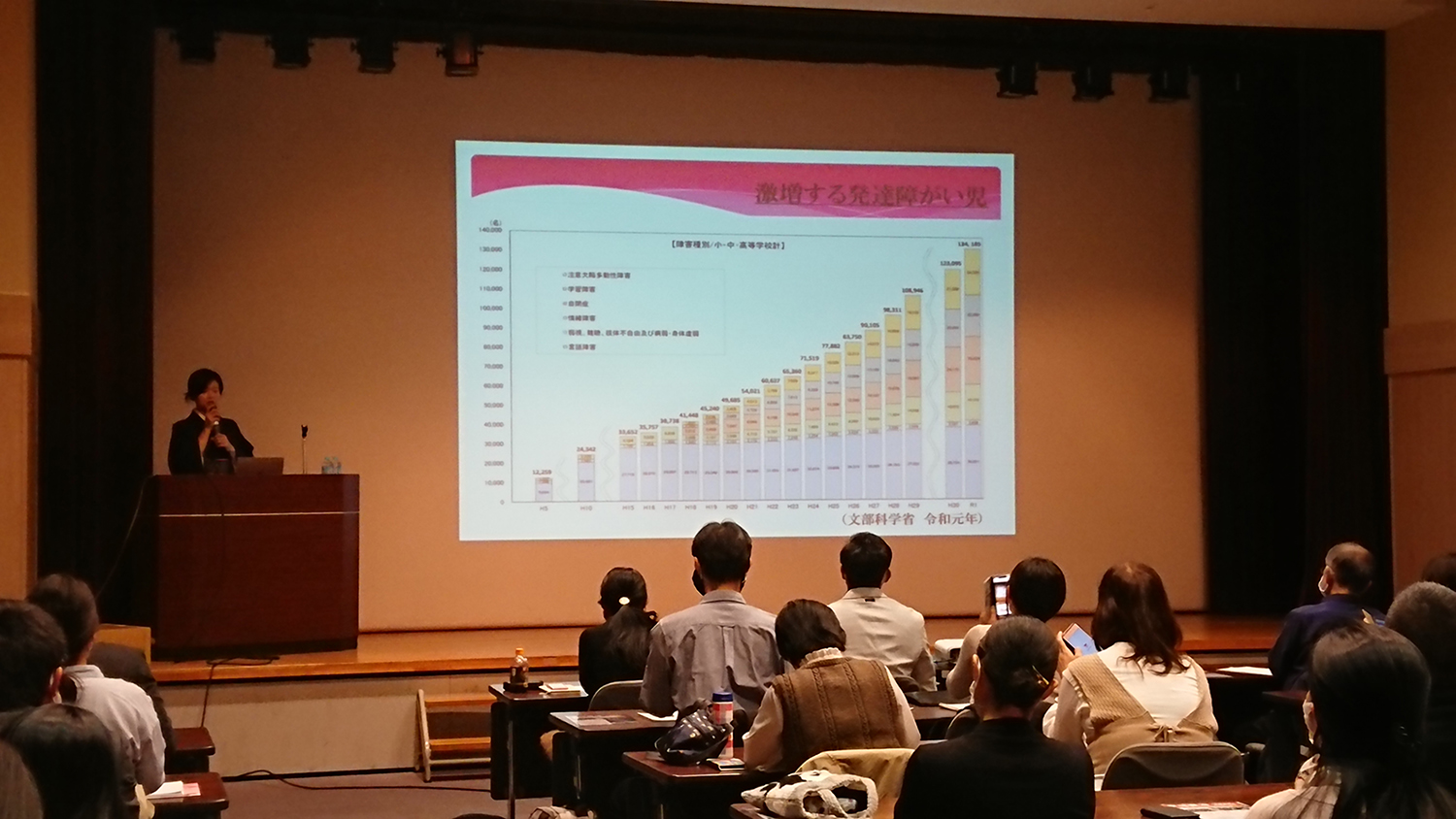

30年前に比べて発達障害と言われる子どもたちが、60倍以上に増えている今、そういう概念が昔はなかったとはいえ、ここまで増えている現状に疑問を感じずにはいられず、また世間では、「発達障害は脳の障害(病気)であり、現状では治せない」ということが言われ、今後、増々増加していくことに無力感を感じ、何も対策がとれないことに失望していました。しかし、今回の講演者のお二人の本を読むことで、少し希望が見え、ぜひ直接お話をお聞きしたいと思い参加させていただきました。

国光先生は現代の食の問題を通じて子どもたちを成長させること、前島先生は子どもたちの持っている可能性をいかに発揮させるかという、双方とも現代社会では簡単に受け入れられない課題に挑戦しておられることに敬服するとともに、自分に何ができるか? これから自分はどう生きるべきか考えさせられました。ありがとうございました。

●奈良 教員 31歳 男性 IY

国光先生のお話は、日本のすべての親に知ってほしい、知るべきであると強く思います。現代の食に対する意識・知識には本当に偏りがあり、効率や利益のみで考えている部分も大きいと思います。国は人、人は食。この食に対する危険な現状を何とかしていきたいと思います。まだまだ遠心性は小さいですが、まずは家族、知人から伝えます。職場でも可能な限り未来を生きる子どものためにも伝えていきたいと思います。

食が変える、子どもたちの奇跡を目の当たりにし、食への取り組みを変えないわけにはいきません。私にも二人の子がいます。子のために、今日、ここから変わります。ミネラルを大切に。

前島先生の地球への愛、子への愛、食への愛。今日、前島先生、国光先生の二人に会えたことが、私にとって人生の分かれ道になる。良い方に導けるよう、私なりにがんばります。本当にありがとうございました。お二人の大ファンになりました。

京都 パート 46歳 女性 H

障害者施設で5年働いていました。キレる、パニック、自傷、他傷行為の度に精神薬を服薬していただく支援(とは言えない…)に、日々悩み、色々と調べて食の大切さにたどり着きました。

オーガニックの食材で栄養を摂取し、穏やかに過ごせる、そんな施設を作るのが私の夢です。今日はとても勉強になりました。ありがとうございました。

●奈良 教員 33歳 女性 Y

お話を聞きながら、学校の子どもたちの顔が浮かんできました。

私に何ができるのか悩んでいましたが、一人でも多くの子どもやお母さん方の助けとなる橋となれたらいいなと思いました。自分の周りの人から幸せにしていけるような姿を目指します。本当にありがとうございました。

●大阪 学童支援員 51歳 女性 K

仕事場(学童でも)心のバランスが難しい子、配慮の必要な子どもたちが薬を服用するようになり、飲んでいる日との子どもの様子、状態に、どうしてもザワ感があり、何か違う方法もあるのではなかろうか?と思っていた時に先生の本と出会いました。まずは私自身の食生活を少し変えてみたら、とても体の調子が良くなりました。

本日、食べ物の栄養分について目からウロコでした。とても勉強になりました。またもっと深く知りたいくなりました。ミツバチ動画DVD・りんちゃんDVDに胸がいっぱいになりました。今私にできることは何だろう…何かしていかなければ…と思います。

子どもたちや保護者の方にも食べ物の大切さを伝えていきたいと思いました。

●奈良 放課後係デイサービス 60歳 女性 NH

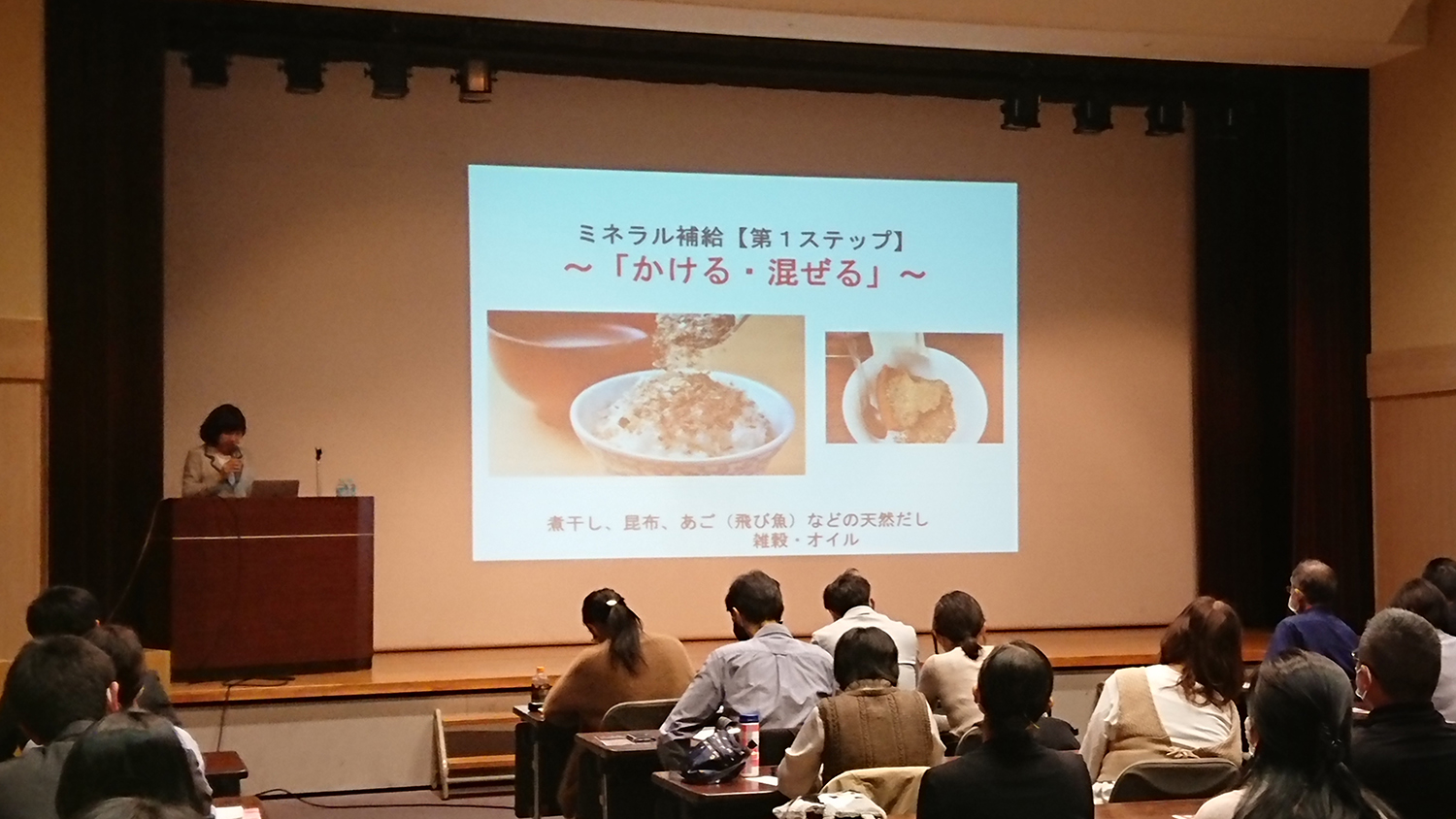

国光先生のお話の中で一番印象に残ったのは、「まずは0を1にするところから」です。

ステップ1の“かける”から始めることと、伝えていくことをしていきたいと思いました。初めての動画から全てはつながっているということを思い出させていただいたという感覚を持ちました。

保育園や学校の給食から変えることができたら劇的に社会が変わっていくと確信しました。そこに食材を供給するという仕事も生まれ、すべてのつながりがうまく回っていく気がしました。

●奈良 保育士 44歳 女性 IM

食が人と精神に大きく関わることを改めて認識しました。

保護者の方、先生方にもぜひ伝えていき、子どもたちのために、援助、向上できるよう努めたいと思いました。

一歩ずつ良い方向へ向けるようにしていきたいです。

●奈良 保育教諭 58歳 女性 SM

ミネラルを補う食生活をすることにより、子どもたちの身体、心を安定させることを知りました。保育園でも毎日給食が出ますが、偏食の子、大食いの子、様々です。食べさせることでひと苦労です。とりあえず食べることを重視していましたが、講演を聞き、自分の食に対する考えが少し変わったような気がします。今日学んだことを保育園や保護者の方に伝えたいと思います。

みつばちと地球の関係がいかに重要であるかを知りました。動画を見て感動しました。小さなみつばちが大きな役割をはたしているのに驚きました。みつばちから食につながり、食が発達障害につながる重要性を知りました。私自身、発達障害の息子がいますが、家庭で食についても考え、見直していきたいと思いました。

素晴らしい講演会でした! ありがとうございました。

●奈良 主婦 41歳 女性 KO

食の大切さ、人間の基本は食なんだなと思いました。

下の子が聴覚過敏がひどく、学校に行けず困り果てており、受講させていただきました。ミネラルを摂ろうと出汁を使ってはいましたが、他にも方法があるんだなと気づきました。

魚は好きだけど、みそ汁を飲むのを嫌がるのでふりかけを作り食べさせたい。

発達障害ではなく娘はグレーゾーン。

今回お話を聞いて、希望が生まれました。

まだまだやるべきことはたくさんあると再認識しました。ありがとうございます。

●奈良 幼稚園教諭 60歳 女性 S

この講演会開催のパンフレットが職場に送られてきて思わず参加した次第です。

自分自身も自然食を大切にしてきて、今も大人になって娘と子の大切さを実感しながら学びの機会を大切にしているところです。また職場でたくさんの発達障害の子どもたちとの出会いがあり、特性や、かかわりでの実践を重ねてきましたが、食との関連性を知り、目からウロコでした。この先生方との出逢をどのように伝えましょうか…。生かしていきたいです。ありがとうございました。

●三重 教員 26歳 女性 KM

担任している生徒の中に、発達障害で毎日薬を服用して登校している子がいます。薬がないと落ち着かず、薬の効用がきれる夕方には家でかんしゃくを起こし毎日悩める日々を過ごしています。講演を聞いて考えてみると、その子は毎晩コンビニ弁当か、マクドなどファーストフードを食べています。お弁当が必要な時も、その子が持ってくるのはコンビニのサンドイッチ…。今日、聞かせていただいたことを伝えていきたい!と感じました。

自分自身も昔の暮らし、昔ながらの食事について学び、食事を変えていきたいと思いました。まずは選ぶものから変えていこうと思います。貴重なお話、ありがとうございました。

●大阪 歯科衛生士 HN

今大切なことは、マスコミやSNSの情報に惑わされることなく正しい情報を得ること、日本人が従来行なってきた食生活を見直すことだと思いました。生活の基本は「食」であると改めて感じました。母としての役割は人間形成の上でこれほど影響があることを学び、今日からまた新しい気持ちで食に取り組んでいきたいです。

薬に頼らない。自己免疫力を高めること、地球を守ることで、人間も守られることを学ばせていただきました。一人ひとりが今できることを実践していきたいと思います。すばらしい講演を拝聴させていただきまして、ありがとうございました。

●三重 公務員 40歳 男性 HV

今回の講演会では、現代食がいかに危険であるかということを知りました。また、食によって人は改善する、まさに「食」は漢字の通り人が良くなるということを実感する内容でもありました。

手軽に食べることのできるコンビニ弁当が実は体に良くないことも今回の講演で大きく痛感しました。

ミツバチと地球の関係性において、ミツバチを守っていかなければならない、ミツバチが我々の日常を支えているんだということも知りました。

子どもは大事な宝であり、子どもが変わる前に大人が変わる、自分自身が変わる。今回の公演でもう一度自分を見つめ直すいい機会になりました。

もう一度学生時代に習った「衣、食、住」のあり方を見直さなければいけないと思いました。今日は本当にありがとうございました。

●愛知 高校教員 47歳 男 TU

本日快晴の11月3日。明治天皇の誕生日。そして、京都御所の前に位置する京都府立総合社会福祉会館で、前島先生、国光先生のご講演に参加できたことは何かのご縁と感じております。

まず、先生方の「命懸け」に子供たちを何とかしよう、母親の意識を変えなければという使命を、ものすごく伝わり感じました。教育に関する講演会に過去何度か足を運びましたが、ここまで心が動かされたのは初めてです。

国光先生は、「ミネラルは精神に影響あり」とおっしゃってみました。そのことは、酵素とミネラルの関係の説明で、よく理解できました。

煮干し、玄米、雑穀、ごま油、昆布だしなどが大切である・・・・・前島先生がおっしゃった「衣食住を元に戻す」ことに全てがつながってくると感じました。

また、前島先生のお話しの「子供たちを救うことと、ミツバチを救うことは1つである、そして生き方へつながっていった」「私も自然の一部」「自然に感謝する」とのお言葉には衝撃的でした。

きっと、ご自身もこの大自然に溶け込み、今の使命を全うするという、先生の人間的なレベルの高さをすごく感じた次第です。

前述したように、先生の一意専心の愛ある行動に心を動かされ、私は講演会中何度も目頭が熱くなっていたことを覚えております。

ゆめの森こども園の子供たちも、先生の愛情を全身で受け止め、そのことがきっと改善へと向かう要因の中の大部分を占めているのではと考えました。

順次、高校では探究活動がカリキュラムに入ってきます。前島先生が言う、農業(オーガニック)の重要性を、この探究に入れることはできないかを探っていきたいと思います。

本日の講演会で学んだこを、微力ではありますが私が学校内で発信しないといけないという大きな宿題を頂きました。

早速動いてみます。ありがとうございました。