去る2023年11月23日(祝・木)、東京神保町の一ツ橋ホールにて、「未来を拓く 季刊『道』の連載者と読者の集い ― 子どもたちの未来を守るために、いま私たちができること ―」を開催いたしました。

清々しい晴天に恵まれ、全国各地から500人もの方がご来場くださいました。

ありがとうございました。

(敬称略)

前列左から、佐々木隆、野中ともよ、宇城憲治、増川いづみ、岩井喜代仁

後列左から、来賓 佐藤芳之(215号)、来賓 稲本正(217号)、来賓 国光美佳(203号)、山元加津子、前島由美、野村哲也、Yae、工藤清敏、金澤泰子、安藤誠

季刊『道』に連載や対談・インタビューで深く関わってくださっている12人のご登壇者を迎えて、講演・対談・鼎談で、普段は季刊『道』お届けしているその人のものの見方や考え方、生き方エネルギーを感じていただく5時間でした。

詳しいレポートは、次号『道』219号(1月末発売)で特集いたします。

ここでは写真と、お寄せいただいた感想をお届けいたします。

≪アーカイブ動画で当日の一部始終をご覧いただけます。お申し込みはこちら ≫

〈オープニング Yaeミニコンサート〉

「アメイジンググレイス」「80億の祈り」「名も知らぬ花のように」を、透き通った声で届けていただきました。

会場の空気が一変しました。

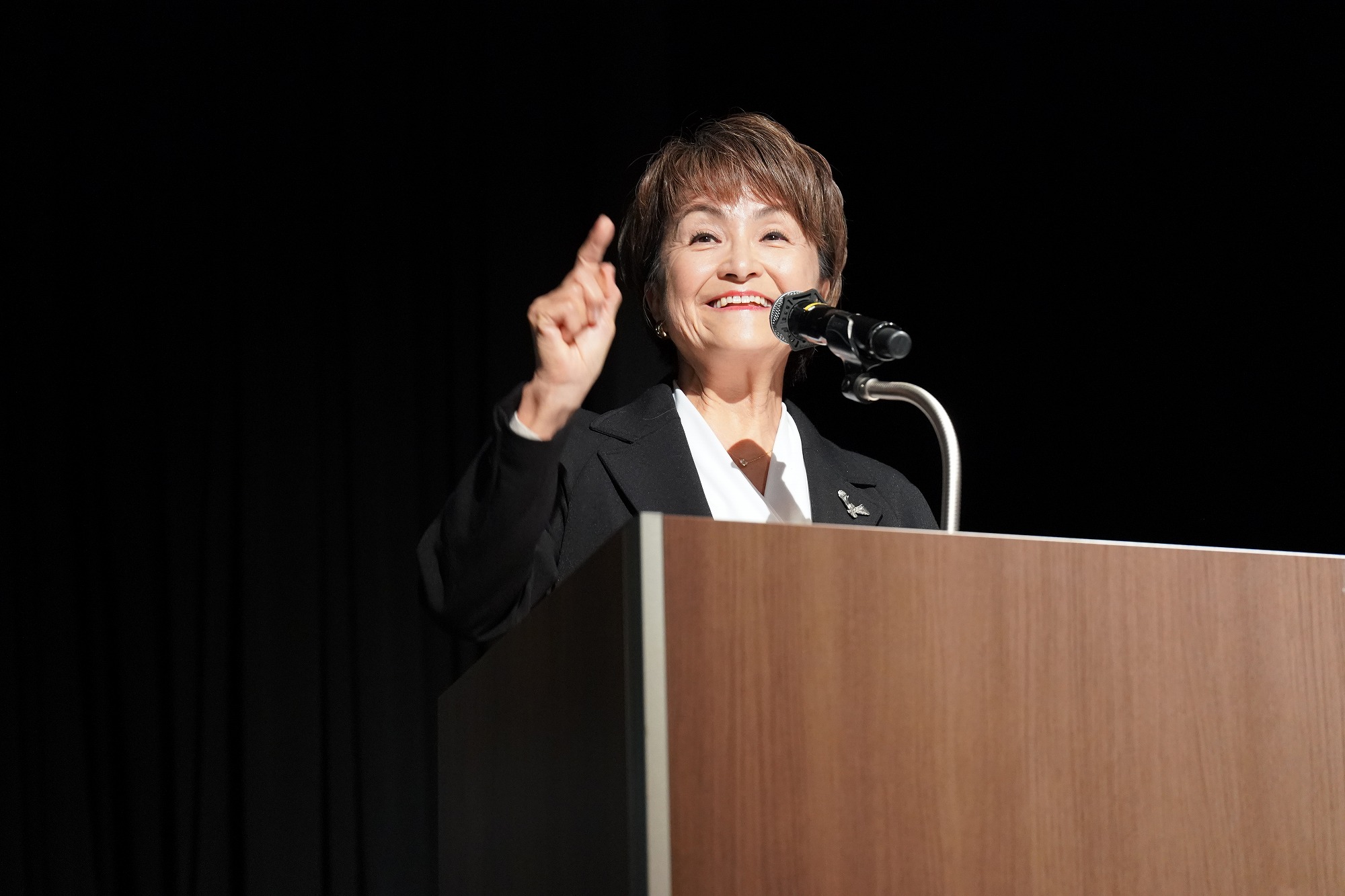

〈司会 野中ともよ〉

「5時間? いえいえ、あっという間ですよ!」との言葉通り、野中さんの舵取りで、プログラムを一気に進めていただきました。

冒頭の主催者挨拶では、武道誌であった『合気ニュース』の時代から、現在の『道』になるまでの歩みが、どう出版代表 木村郁子によって語られ、さらに未来へ向けて、これまで築いた人との絆を土台に、人間の素晴らしさ、つながる大切さを伝えていく『道』としての覚悟が語られました。

〈対談 金澤泰子・岩井喜代仁〉

“元やくざ組長・薬物依存症”の岩井喜代仁さんと、書家の金澤泰子さんという異色の対談?! しかし、お二人には共通点が。岩井さんは薬物依存者を、金澤さんは障害を持つ我が子を「いかに自立させるか」にずっと向き合ってきたことです。

葛藤をどのように越えてきたかが語られ、さらに『道』では語られなかったお話も飛び出しました。

〈講演 工藤清敏〉

なぜ、生きものに必須の「塩」が現代社会で悪者にされてしまっているのか?

ご自身の体験から知ることになった「塩の真実」と、その探究を一気に語っていただきました。

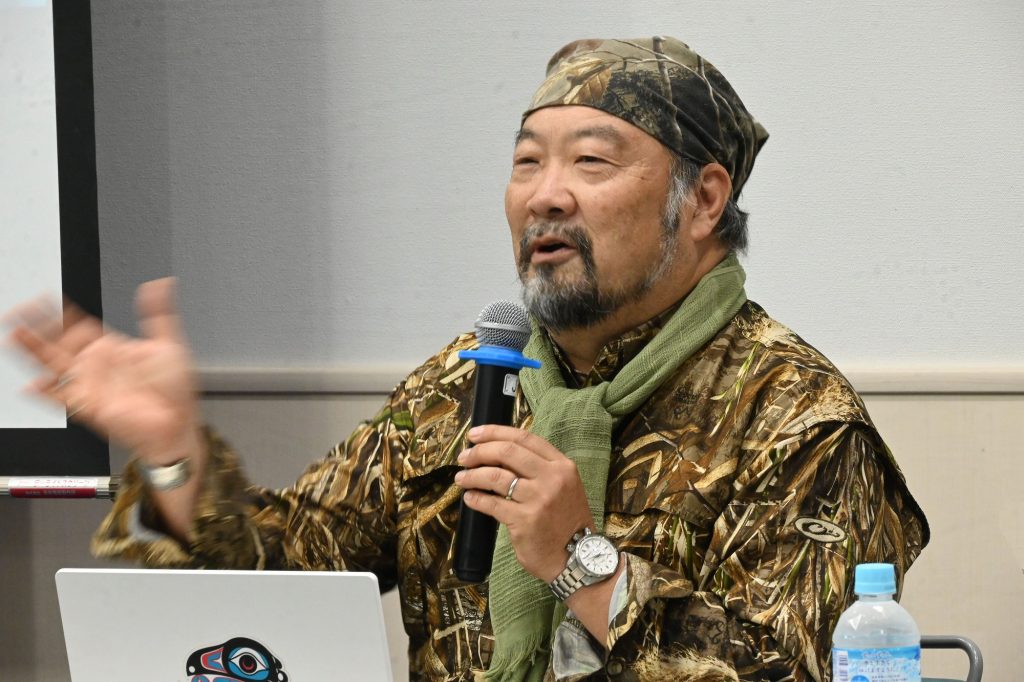

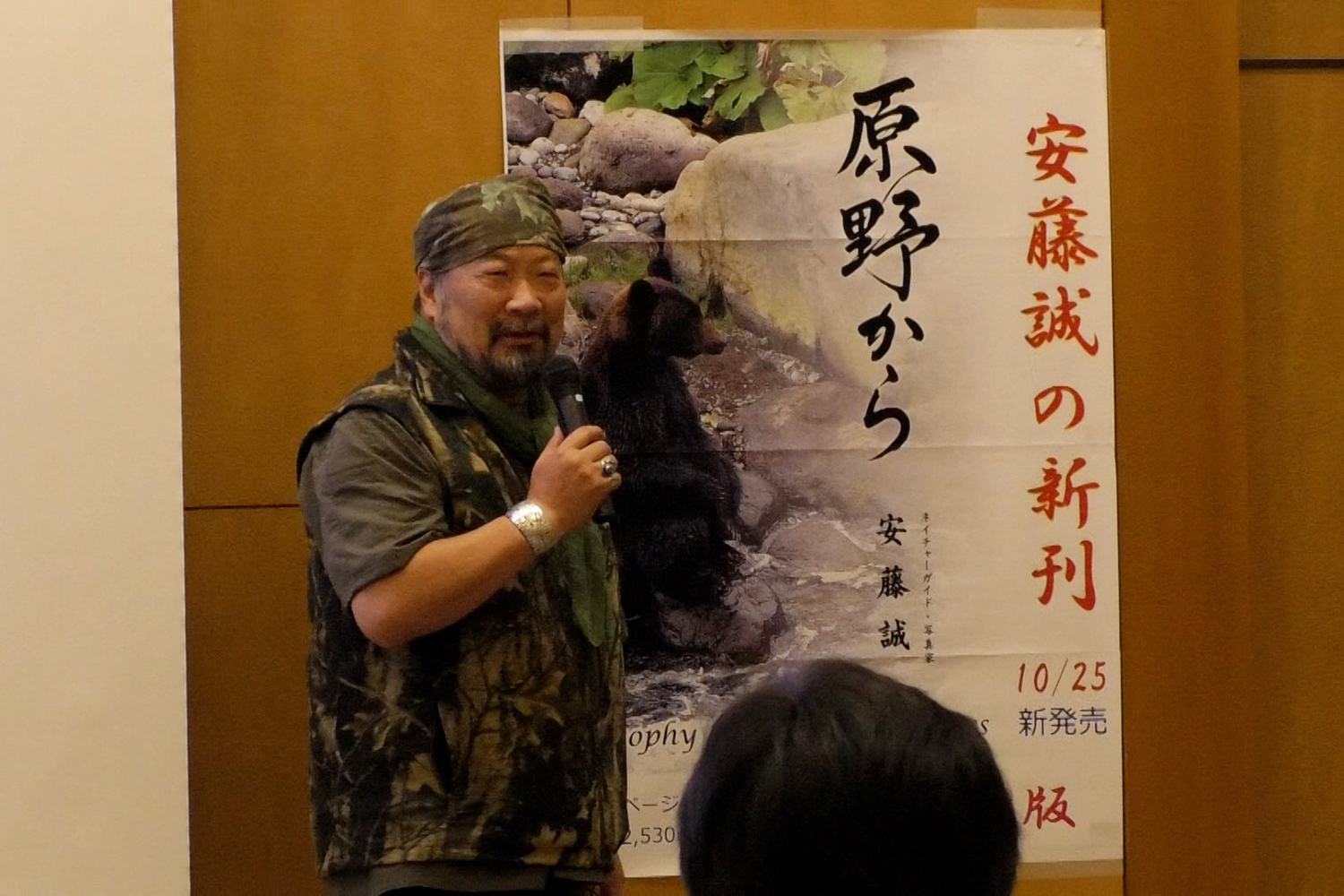

〈鼎談 野村哲也・安藤誠・佐々木隆〉

3人の写真家が集うという贅沢なプログラム。

まずはそれぞれミニスライドショーを披露いただき、それぞれの作品への向き合い方や、人生観を伝えていただきました。

鼎談では野中ともよさんが加わり、三人三様の魅力を引き出していただきました。

〈対談 山元加津子・前島由美〉

思い立ったら即行動!の2人の「愛の人」。

山元加津子さんは、植物状態にある人でも深い思いを持っていることや、故村上和雄先生の「サムシング・グレート」のメッセージを伝えるため、出版や映画製作の活動を、

前島由美さんは、「発達障がい」とされて薬で抑えられてしまう子どもたちを救いたいという思いから、衣食住をより良いものに整えていく活動を、それぞれご紹介いただきました。あふれる思いが伝わってきました。

〈鼎談 増川いづみ・野中ともよ・宇城憲治〉

バイオ電子工学博士・増川いづみ先生と、武術家で「気」による潜在力開花を提唱する宇城憲治先生。“スゴイ”2人の魅力を引き出すのは“凄腕”ファシリテーターの野中ともよさん。

秘蔵写真も飛び出し、お話がどんどん広がっていきました。

宇城先生には、言葉では伝えられないことを「気」の実演も交えて解説いただきました。

〈フィナーレ You raise me up〉

このイベントの底辺にある季刊『道』の思いを、「You raise me up」にのせて、写真とメッセージでご覧いただきました。

歌は、『道』読者で宇城先生の道塾で学ぶ小野裕美さん。

(日本語訳)

魂が傷つき、気持ちが沈んだ時も 苦難が心を押しつぶしそうな時も

私は信じています あなたがすぐそばにいて、私に寄り添っていることを

あなたが勇気をくれるから険しい山の頂も越えられる

あなたがエネルギーをくれるから嵐の海も渡れる

私は強くなれる、あなたが寄り添ってくれるから

あなたのおかげで、いつも今の自分を超えられる

そしてもう一回! ご登壇者、客席からも上がっていただき、ご来場者にも歌っていただきました。

「交流イベント」の名にふさわしく、熱気で会場が一体となりました。

季刊『道』はこれからも、誰かのために活動する方々の行動のエネルギーを伝えてまいります。

ご登壇いただいた先生方に、

ご来場いただいた購読者の皆様に、

はじめて出会ってくださった皆様に、

心より感謝申し上げます!

最後は、ご来場の皆さんと一緒に!

〈交流パーティ〉

イベント終了後、ホール上階のレストランにて、交流パーティを開催。

ご登壇者はじめ190人にご参加いただき、交流を深めていただきました。

季刊『道』の発信に読者が感想文をくださる、それをお届けする・・・というように循環をつくり、つながりをつくってきましたが、この日、連載者と読者が直接語らい、同じ時間・空間を共有してくださったことは、本当にうれしいことでした。

また、同じ誌面に載りながら、互いを知る機会のなかったご登壇者同士が、イベントとパーティを通して、一気に仲良くなってくださいました。今後、新しい何かが生まれる、もしくは始まる気がいたします。

今後とも、毎号の季刊『道』をお見逃しなく!

どうぞよろしくお願いいたします。

【参加者の感想】

●兵庫 50代 男性

『道』に出ておられる先生方のお人柄に触れ、違った一面も見れて本当に良かったです。更に親近感を持ってこれからも読んで学んで行きたいと思います。

それと何より感じたことは、それぞれの分野で実践されている先生方のお話を聞いて、未来のために、自分にできること、自分しかできないこと、そのような役割が誰にでもあるということを感じました。

しかしそれは探すことでもなく、目指すことでもなく、人と寄り添い今を真剣に生きてきた先生方の結果だと思いました。

少しでもその生き方に近づけるように今を大切に行動していきたいと思います。

貴重な学ぶ機会を本当にありがとうございました。

●東京 40代 女性

素晴らしい会でした。ありがとうございました。

いつも紙面のみ、文字のみ(写真のみ)でしか接点がない皆さまが、話されているところ、存在される空気感、総合的に触れるのとでは、入ってくるものが全然違いますし、親しみやすさは倍増します。

また、お一人お一人だけでなく、その先生方が対談されることによる、相乗効果でしか生まれない、その場でしか生まれない空間を体感、目撃させていただくことができました。こちらも本イベントならではだと感じております。

人には、それぞれピンとくる入口が異なるものと思います。武道がピンと来る人、食がピンと来る人、教育がピンとくる人、自然がピンと来る人。入口は様々ですが、先生方が感じられていて、繋がってらっしゃる真理は一つだと思います。その、あらゆる方が真理への入口へ入っていけるように、様々な先生方に接点を持たせていただける「道」の意義を、今回のイベントで改めて感じました。

わたしも微力ながら、お手伝いさせていただけたこと、大変光栄に思います。

●東京 女性

プログラム一番の、岩井さんと金澤さんの衝撃的な対談から始まった昨日は、パーティーが終わっても興奮と余韻が残る一日となりました。

この道一筋に歩まれてる個性的な方々、それもちょっと面白い方々ばかり「道」の面目躍如と言ったところでしょうか。

私にとってはとても信じられない出会いがありました。

「長ーいお手洗い」から戻られてパーティーに現れた稲本正さん、どこかで知ってたようなお名前、、飛騨高山、オークビレッジと紹介が進んだ時、壇上の稲本さんは、飛騨高山で家具を造られていた頃の青年稲本さんに重なりました。

40年前ですね、オークビレッジの事を知り、その生活と家具に憧れ訪ねたのです。

家具は購えませんでしたが、むくの木で作られた蓋付きのしっかりした箱はアクセサリー入れとして今も手元に。

その後創立された専門学校「飛騨高山国際工芸学校」で娘が学ぶことになりました。

稲本さんも先生として関係されてたと記憶してます。

思わず駆け寄りましたね。

もちろん先生は憶えているわけもありませんが、この顛末をお話ししました。

長い年月を経て稲本さんの全体像を知ることになろうとは!

私は岩井さんが主催するダルクの家族会に繋がってるものです。

奇しくも、気 宇宙 絆 など目には見えない不思議な力がはたらいたに違いないですね!

私はそれを信じます。

●神奈川 50代 男性

楽しい時間になりました、ありがとうございました。

ダルクの岩井喜代仁さんと、金澤泰子さんの最初の対談で、

「悲しんでいる場合ではない、悩んでいる暇もない。障害という治らない現実と向き合い、我が子が自立した生活を送れるにはどうするか、それしかない!」

誰もが向き合う人生(日常の積み重ね)にある不安や迷いに対する究極の答えが、

最初に出てしまったという感じでした。

工藤さんのお塩の話はとても納得がいきました。

ポテトチップスに塩をかけるぐらいお塩が好きで、周りから大丈夫?と言われてましたが、 工藤さんのお話で自分の感覚で良かったんだと思えました。

微量ミネラルのお話はもっと聞きたかったです。

エネルギーという視点でのお塩の話も伺ってみたいです。

野村さん、佐々木さん、安藤さんのお話は野中さんが素晴らしく引き出して下さって面白かったです。

自然の中で命の輝きを見つめてシャッターを押し続けるのは、生死の境界のギリギリの所まで行く

凄い世界に生き続けることなのか!?カメラマンという生き様に圧倒されました。

山元さん、前島さん、国光さんのように実際に現場を知っている方のお話は胸に響きます。言葉が重く、子供たちを思う真っ直ぐなパワーに心を打たれました。

宇城先生の存在が個性を引き出しながら全体が調和している世界を創り出して、自分も仲間に入れて頂いて本当に楽しい時間になりました。

交流パーティーの佐藤さんのお話もスケールが大きくて勇気を頂きました。

まだ、熱量が冷めていませんが、貴重な場所に参加できて嬉しかったです。

●東京 会社役員 40代 男性

昨日はイベントに参加させていただき本当にありがとうございました。感動、エネルギー、希望、何とも表現し難い想いでいっぱいです。

司会進行された野中さんの圧倒的な人間力、魅力、ホスピタリティには終始感動いたしました。常に視野が広く、機転が効き、場を和ませる。このような方が世界でも活躍され、日本のトップ層におられるのだと感じました。参加した皆が口を揃えてあっという間の時間でしたとの感想も野中さんのコーディネートがあったからだとつくづく感じました。

また登壇された皆さまは長年「道」で読ませていただいていた方ばかりで大変勉強になりました。実践していらっしゃる方々の言葉は一言一言がとても重く、流暢に話す薄っぺらな内容とはどれもが桁違いでした。自然に生かされている謙虚さと子どもたちの未来のためにとのエネルギーで圧倒されました。イベントのスケールの大きさは登壇者の皆さまの実践されているものが掛け合わさったからだと思いました。

また交流会ではナッツカンパニー創業者の佐藤さんの話に釘付けでした。84歳にしてなぜそれほどパワフルなのか、アフリカの地でビジネスを成功させ続ける秘訣はなど、間近でお話いただけました。宇城先生との対談で最も印象に残っており、目の前で目を見てお話が聞けたことは、私の人生において忘れることができない大きな出来事なりました。佐藤さんの笑顔が今でもはっきり残っています。

これだけの方々が一堂に集まり、これだけのエネルギーになるのもすべてにおいて宇城先生が中心にいらっしゃるからだと思いました。銀河の写真のように先生を中心にさまざまな方々が繋がり、絆が生まれ、縁となる。これだけジャンルの違う方々を惹きつける実力と魅力。宇城先生の生き様、お姿が日本の希望であり、世界の希望である一端を昨日は存分に感じさせていただきました。

ビジネス、スポーツ、メディア、SNS、どこを見渡しても今回ほどのとても深い、内容の濃い、イベントはありません。今回のイベントが日本の未来への転換期となる気さえしています。この感動とエネルギーを自身の中で残し続けるためにイベントのチラシは大切に職場の部屋に飾り続けたいと思います。

●埼玉 教員 40代 男性

エネルギー溢れる素晴らしい会でした。

あっという間に時間が経っていました。

お1人お1人のお話をもっともっと聞きたいと思いました。

百聞は一見にしかずと言いますが、実際にお会いすることで(一見というより一触といえます)、日頃読んでいる文章の背景にあるエネルギーを感じ大変勉強になりました。

宇城先生の動きからも学ばされることが多くありました。

朝早くから会場にお越しになり、全体を把握され登壇される先生方をお出迎えされる姿勢、人の動きや物の配置等細部に渡り気を配り自ら率先して動かれるお姿からたくさんのことを学びました。

感動と楽しさと学びと全てが詰まった本当に素晴らしい会でした。

ご準備いただいたどう出版の皆様に心より感謝申し上げます。

またの開催を期待しております。

●福島 公務員 50代 男性

本当に素晴らしいイベントをありがとうございました!

あの場で、紙面でしか知ることのできなかった実践者の方々とリアルでお会いできたことは奇跡だと感じました!

登壇した実践者の方々のお話に、紙面のテキストと写真で語られるエネルギーを遥かに凌駕する高さと深さを感じ、衝撃を受けました。

ああ、そういうことだったのか、何も解っていなかったと、己の理解の浅さを痛感しました。季刊「道」を読み直し、実践者の方々のメッセージを確認したいと思いました。

イベント後の交流会では、何も食べることはできませんでしたが、実践者の方々にリアルに触れ、お話を聞くことができ、お腹いっぱい、胸いっぱいになりました!本当に桁違いのエネルギーをいただきました!

写真家の野村さんに伊勢神宮について質問させていただきましたが、その瞬間、野村さんの目がキラーンと光って、30分以上、奥の奥の奥まで詳しくお話しいただきました。

ネットやガイドブックでは決して知ることのできないリアルなお話に本当に度肝を抜かれました。そして、時空を超える神聖な場を保ち、変えることなく未来へ伝えようとする日本は本当に凄い国なのだと思いました。

時間切れで、岩井さん、安藤さんとお話ができなかったことが本当に残念でした。今も質問したかったことが頭を巡っています。しかし、またこのようなイベントが開催されると期待し、それまでもっと勉強しようと思いました。

本当に素晴らしいイベントをありがとうございました!

●京都 教員 40代 男性

せわしなく過ぎていく日々。そんな日常を過ごす中で、人のご縁から宇城先生と出会わせいただき、学び、そして「道」を拝読させていただくようになり、少しずつではあるものの、自分には何ができるのか。

何をすべきなのか。いい意味で自問自答しながら一日一日を過ごすようになりました。決して大きなことはできません。しかし、過去の自分からの脱却。「自分が変われば、周りが変わる。」自分中心の考えのもと、周囲のせいにして周りが変わることばかりを期待するのではなく、自分自身の器を広げていくことが調和融合であり、周囲と共に前に進む最善の方法であると宇城先生からご指導いただきました。そう考え毎日を行動することで、後の未来につながるのだと。今回のテーマでもある「子どもたちの未来のために、いま私たちができること」はまさに今の日本国民一人ひとりが真剣に考えなければならないことで、自分自身への再確認の場であるという気持ちで京都から東京へ向かいました。

冒頭 Yae さんの歌からスタートし、「名も知らぬ花のように」のその透明感のある歌声に引き込まれるように耳を傾けました。言霊とはこのようなことであり、胸に優しくエネルギーが入ってくるような感覚で、これから始まるイベントのスタートとして素晴らしいの一言でした。

岩井さんと金澤さんの対談。お二人ともに、「依存症とダウン症」という「治らない」という現実をいかにして受け入れ、前に進んでいくのか。こうして言葉で書くことは簡単ですが、そのリアルがどれだけ大変なことか。逆に言葉になりません。岩井さんは、様々な依存症を抱える方と向き合い、自分自身をコントロールできなくなってしまった状況への対応。当然対応することへのマニュアルなどなく、その場その場で判断。決断しなくてはならい日々。頭で考えていたら「遅い」ということ。その方を想う「愛と心」で本当に向き合ってこられたからこそできることだと私は感じました。何度裏切られても「許す。受け入れる」岩井さんのお父様がそうだったと。親の存在の大きさに気づかせていただきました。金澤さんのお話を聞かせていただくと「大変でしょう」という質問を何度もされてこられたのだろう。と思いました。翔子さんがお腹の中にいる時に「ダウン症」だと聞いた時のショックがあったり、どう時間をやり過ごそうかと悩んでいらっしゃった時はあったものの。翔子さんの存在に「自立させる」そのために子を信

じて、見守るということをずっと実践されてきておられ、そこに「ダウン症だから…」ということは全く関係ない。平等であると断言されるあの言葉の強さをすごく感じました。

工藤さんのお話は、世間の常識を疑えというメッセージとして受け取りました。というよりは、自分自身が勉強不足で何も知らないということだけです。塩のお話について、人間という存在がどのようにして創り上げられているのか。宇宙から生まれた私たちの生命は、やはり自然界からエネルギーをもらい生きる。そこに不自然なものは、心身を破壊するのだろうと。

続いて、野村さん、安藤さん、佐々木さん 3人の写真家。それぞれの世界観。一枚の写真の中に素晴らしいストーリーがあり、自然と共に作品を創り上げていくことのお話は、今までの私の想像を遥かに超えていました。自然に溶け込み、会話する。自然から受け入れてもらう。「沈黙の大切さ」の話はすごく納得させられました。

そして最後に宇城先生、野中さん、増川さんのお話。一番はじめに宇城先生が、ご自身のお話をされる前に、今回ご登壇された方々へのコメント。心遣いをされたことに感動致しました。そもそもイベントのスタート前から、そして翔子さんが壇上にあがられた時も一番に椅子を運ぼうと。映像のところにテロップが残っていることへのご指示。来賓の方への配慮。本当に宇城先生が一番気を遣われているなと。ここに人としての魅力があり、一番大切なところだと。

その姿勢。お姿をみせていただく、まさに実証ありき。あの舞台上で理屈ぬきの事実をみせていただきました。はじめて先生の実証をみられた方もいたのでしょうか。驚きの声も聞こえてきましたが、それは今までの自分の中になかった事象。しかし、それが事実であり、誰しもできるのだ。だからこそ自分の可能性に気づくこと。そのために謙虚になること。そして学び続けることを教えてくださるこの仕組みこそ、人類の発展のサイクルです。宇城先生の指導でしかないということ。

いろいろと感じさせていただいたことを書かせていただきましたが、木村さんも壇上でおっしゃっていたように宇城先生を通して、素晴らしい方とつながっていった。そしてこの動きは日本にとどまることなく、世界各地に着実に広がっている。地球温暖化、戦争、貧困、食糧問題、水問題本当に多くの課題はあるものの、先日のように先生を中心に想い溢れる方々が実践されていることに私自身も背中を押していただきました。ありがとうございます。

宇城先生、そしてどう出版、季刊誌「道」という存在に感謝するとともに、自分自身にしっかりとベクトルを向けて一人革命。「自分が変わる」を実践していきます。引き続き、ご指導よろしくお願い致します。

●山口 教員 40代 男性

暗く重い、先行きが見えない世相の中、私は常に不安と怯えに苛まれていたことに気付きました。先生方といち読者として、このイベントを通して、同じ時間と空間を共有させていただきましたのは、一生の宝物です。

この幸せをどう表現してよいのか、言葉が見つかりません。イベントが終わった瞬間、心の底から「生きていて良かった」と感謝の気持ちや幸せが湧き上がって参りました。

木村社長がスタンレー・プラニンさんから合気ニュースを引き継ぎ、季刊「道」として出発される際、「そんな甘いものじゃないよ。その覚悟があるのか」と宇城先生が厳しくお話されたエピソードを拝聴した時、その時の情景が目に浮かぶと同時に、木村社長が覚悟を決められ、そして先生がありったけの愛情と情熱で常に包まれ、守り、育んでこられた、この季刊「道」は後世に絶対残していきたい財産だと思いました。初めて「道」を手に取った瞬間、人生の節目で涙を流しながら読んだ瞬間、負けそうな時エネルギーを与えてくださることは度々です。

人間はこんなにも素晴らしく、力強く、愛に満ち、守り、希望のエネルギーを自らの内面から輝き放つことができるのか。ご登壇された先生方、ご来賓の先生方からお言葉以上に、有り得ない程のエネルギーを賜りましたのと同時に、人生観までもが変わりました。日常では苦しいこと、辛いことも勿論ございますが、常に実践に次ぐ実践、自ら希望に向かって力強く歩みを進められている先生方の御背中を拝見し、自分は何と幸せなのだろうか、どうしてこんな大きな大きな幸せと愛に包まれていることに今まで気付けていなかったのだろうかと強く思いました。

この季刊「道」とそれをいつも守り、育まれてきた宇城先生、対談や連載をとおして私達読者にエネルギーやメッセージを送ってくださる先生方に心から感謝申し上げます。本当に本当にありがとうございます。

●千葉 会社員 30代 男性

開始早々、ご登壇者様のエネルギーに圧倒されました。

とても純粋で愛溢れるエネルギーに心が洗われました。また、お一人お一人の、おシゴトに向き合われる真剣さが、話されるお言葉から感じられ、生で話を聞かなければ得られなかったような体験を得ることができました。本日の会を作ってくださった事務局様およびご登壇者様に感謝をしております。是非またご登壇者様のお話を直接お聞きしたいです。

●京都 40代 男性

どう出版の皆様、ご登壇者の皆様、素晴らしい時間をありがとうございました。季刊誌『道』を定期購読させて頂いており、前々からどんな方々か非常に興味がございまして、こんなチャンスは二度とないかもしれないと思い、参加させて頂きました。

Yeaさんの歌声から始まり、何度も心が震え、涙が出そうなのを堪えつつ拝聴しておりました。

岩井さんと金澤さんの対談では、お二人とも包み隠すところがなく本音をお聞かせ頂きました。周りからは大変だと言われることでも、「そんなことは言ってられない、私たちには書道しかなかった。」と仰る金澤さんの言葉が印象に残っています。このような状況は岩井さんも同じで、施設を逃げ出したり覚醒剤の使用を繰り返す人をずっと受け入れて上げるのは、「父親が同じことをしてくれたからだ。」という思いに心を打たれました。治らない病気を受け入れてどう生きるか、その覚悟と肚の据わったエネルギーを感じました。

工藤さんのご講演では、塩の重要性を学びました。減塩を推奨する現代医学を信じ込んでいた私にとっては目から鱗でした。特にルネ・カントンは存じ上げておらず勉強になりました。入院時や緊急時に点滴で生理食塩水を体内に注入することを思い出しますと、塩が大切なのは当然だと感じました。懇親会では、携帯されていた塩をビールに入れて頂き、試飲しました。味がいつもの味と違いマイルドになっていました。ありがとうございました。

野村さん、安藤さん、佐々木さんのご講演では、いつも綺麗な写真だと誌面で拝見していた、その奥にある気持ちや心構えを直接受け取ることができました。世界中を飛び回った写真を何枚も見せて頂いた野村さん、丸い円になった虹や一面一杯に広がる花園に、命の息吹や神様の存在を感じました。安藤さんの動画では綺麗な白熊がとても印象に残っています。皮膚は黒いのだとお聞きし驚きました。北海道の真の良さを知るためには、冬が一番いいことを知り、いつか行ってみたいと思いました。佐々木さんのお話では、宇宙や銀河の広大さと比較し、我々人間はカス以下のちっぽけな存在であること、そんな人間同士が争ったら殺し合ったりしても仕方がないという明確なメッセージを受け取りました。また懇親会では、鮮明な土星の写真を頂きました。早速自宅に飾りました。ありがとうございました。

山元さんと前島さんのご対談では、食育の大切さを学びました。手作りの食品は愛情がたくさん入っているので、そのまま子供たちの健康に変化を与えるのだと思いました。また子供たちに真剣に向き合うことの大切さが大事であることも感じました。前島さんの、子供を叱るときの様子は、こんなところでは見せられないという言葉から、何としても子供たちを守りたいという気迫を感じました。

野中さん、増川さん、宇城先生の鼎談では、普段の先生からはお聞きできないお話などをお聞きし、アッという間に時間が過ぎました。野中さんの素晴らしい進行により3人の空気が一体となり、流れるように話が進みました。中でも増川さんの水に怨念を込めて殺人の兵器にする研究や、ネイティブアメリカンに気に入られたお話はすごく興味深く拝聴しました。

ご登壇者の方々のエネルギーが衝突することなく、渦が混ざりながら融合・調和し、一つの大きなエネルギーへと変化していったように感じました。今回頂いたエネルギーをどのように日常に落とし込むか、変化させられるかがとても大切であると考えております。より良い未来に向けて自分も頑張っていきたいと思います。素晴らしいお話、どうもありがとうございました。

●福岡 女性

オープニングのyaeさんの歌で心の曇りが洗い流され気づけば涙が溢れていました。

Yaeさんがお話をされている間はゆったりとしていてまるで時間が止まっているようでした。優しい空間に包まれて穏やかな気持ちになりました。時間に終われてガサガサと生きている自分にそんなに慌てて何か大切なことを忘れてない?と問われているようでした。

岩井先生とお義母様の関係もショッキングでした。御近所の大好きなおば様からお義母様が毎日欠かさず岩井先生を思いお参りに行かれていたことを聞かされ、それから長い時間をかけて修復されているお話に胸を打たれました。金澤さんは翔子さんが学校に行けなくなった時に般若心経を5~6000文字一年間書を教えられそれが基礎になった事、大好きなお母様の思いに応えるため努力を重ねられた翔子さんのお元気なお姿も拝見出来嬉しかったです。

野村さんや佐々木さん安藤さんの美しい写真と映像も素敵でした。

そしてなんと帰りの飛行機で娘が円形の虹が出ていることに気づき見ることが叶いました。ご縁を頂いたお陰だと感動しました。

増川先生の海外の研究所での怖い水を作る依頼がきてそこから脱出したドラマのようなお話と野中さんの絶妙なトークに夢中になりました。

エンディングの歌を会場の皆さんと一体化して歌えて気持ち良く感動でした。

懇親会で登壇された方に直接お話が伺えて夢のような時間でした。

また、読者の方とも「道」とどうやって出会われたのか聞くことも出来て拡販していく参考になりました。

野村さんの溢れる元気の源もお話を聞いて良くわかりました。宇宙人だったそうです。地球に出会い地球に行きたくて、そしてお母様を選んで産まれて今地球上を満喫されていること等伺えて納得出来ました。楽しくてあっという間に終わってしまいました。

こんな時間をもっと沢山の人に共有してほしいです。

本当にありがとうございました。

●神奈川 女性

この度は「道」連載者の皆様のお話を直接聞くことができる機会を設けていただき、深く感謝申し上げます。

心揺さぶられる話、わくわくドキドキのお話、美しいスライド写真や動画を見せていただき、感動とともに「もっとお話を聞きたい!もっと見たい!」と思いながら、拝聴しておりました。

帰宅した夜、家族に「今日の講演会で、お母さんは『カス以下』だということが分かったよ!」と笑って話しました。

ソフトボールを太陽だとすると、地球の大きさは1mm以下で、そこに住んでいるお母さんは「カス以下」。

カス以下だけれども、人のためになる、寄り添える「イカス」になるか、自分のことだけしか考えない「バカス」になるか。お母さんは「イカス」を目指します!と宣言しました。

また、野村さんが話してくださった「死ぬまでに見てほしい3つの大自然」は「オーロラ」「氷河」「くじら」らしいよと話すと、寒さが苦手な主人は「全部寒いところだね」と呟いていました。

「砂漠の花園」の写真が大好きです。

安藤さんも「厳しい冬こそ命が輝く」と話され、ツル・キツネ・フクロウなど美しい動物と自然の動画にため息が出そうでした。

もうすぐ50歳になりますが「ヒッコリーランド」「オーロラ、氷河、くじら」を観る旅、人生の目標楽しみが増えました。

キリバイのホッカイロ持参で行きたいと思います。

また、あらためて人間の身体は、自分がいただくものでできている。食べるものの大切さを再認識しました。

118の元素を含む塩やミネラル、家庭の食をもう一度見直すきっかけをいただきました。

水と電磁波の話はとても興味深かったです。「電磁波を浴びると水が壊れてしまう。人間の細胞水は微弱電気をたくさん持っていて、微弱電気を浴びると水の構造が壊れてしまう。もっとも壊れるのが、携帯、コンピューター。髭剃りも!

30年前に携帯会社におりましたが、パソコンデスクに座る妊婦さんが、電磁波を防ぐエプロンをされていたことを思い出しました。自分も世間も、昔の方が電磁波に敏感だったかもしれません。携帯電話の枕元に置いて寝るのはやめた方がいいなと感じました。

岩井さんと金澤さんのお話は、小学生の子育て中の私にとってハッとさせられる言葉がありました。

「命は平等」「子供はできるのにやらせないことが多い」「お母さんが笑えるようにならないと、子供は変わらない」「自分の子供の手放し方」

小6の長男がおりますが「同級生に会うのが不安、見られるのが嫌」と30名のクラスに入れなくなり、少人数の支援級に時間をずらして登下校するようになりました。

この先学校に行けなくならないか、集団社会でどうするか、と不安に思うこともありますが、子供を信じて、先の子供の手放し方も考えながら笑顔で毎日過ごしたいと思います。

いま「道」読み直しています。

素晴らしい「道」を届けていただき、改めて感謝申し上げます。

●秋田 教員 男性

最初の岩井さんと金澤さんの対談から涙が流れました。元ヤクザの岩井さんと書家の金澤さん、普通は交わることのないお二人(しかも金澤さんは興味を持っていなかったとおっしゃっていました)だと思いますが、金澤さんがダルクのフォーラムに参加され、岩井さんが自然に「翔子ちゃん」と話されるのを伺い、ああ、きっと翔子ちゃんも岩井さんに心許して接しているのだろうな感じられました。岩井さんがダウン症の子を育てるご苦労を金澤さんに聞いたとき、人は苦労と思うかもしれないが、今の心境は世の中は平等で仕組まれている、その摂理(神様、岩井さんのおっしゃるハイヤーパワー)に任せるととても楽で幸せであるとおっしゃっていたのが、今そのように感じられていらっしゃるんだ、よかった、素晴らしいと思いました。対談前に翔子ちゃんが舞台に出て挨拶されて舞台を降りるとき、暗くて階段を降りずらそうにしているとき、真っ先に駆けつけ、最後まで寄り添ったのが宇城先生でした。

野村さん、安藤さん、佐々木さんの三人の写真家の鼎談は、最初一人ひとり写真を紹介しながらお話しになり、その後野中さんを司会に鼎談されました。野村さんは、お二人は重厚な写真を見せられるだろうから、何枚かの写真を見せるか1枚の写真を解説するか迷ったとおっしゃいました。オーロラや花園、双頭の鹿の写真などを見せていただきました。写真の師である星野道夫さんから力をいただいて撮った写真も見せていただきました。伊勢神宮での写真は、神様=自然が映るとこうなるという写真も見せていただきました。安藤さんは紙面で見せることができない映像作品を見せてくださいました。それは中国のコンテストで最優秀になった作品でこの会で初めて発表するといううれしいお知らせでした。佐々木さんは50歳を過ぎてからオーストラリアのウルル(エアーズロック)で天の川を見てから銀河浴写真を撮られるようになったと伺いました。理科の教師でもあり、ソフトボール大の球を太陽だとすると地球との距離は舞台の端くらいというお話がわかりやすかったです。三人に共通していたのは、目の前にいる人、お客さん、生徒が幸せになること、喜んでもらえること、元気を出してやろうという気になってくれることをなされているということでした。三人の方が気を配られていることが感じられました。それは自分を見せないという意味ではなく、自分らしさを存分に表現しつつ、相手の良さを引き出したり、尊重したり、喜ばせたりという振る舞いに感じられました。

工藤さんからは、生物が海から生まれ、人間の血液と海水の成分はほとんど同じであり、血液が海水に近い状態であれば健康であることを教えていただきました。現代医療の現場でも命が危ないときの点滴は生理食塩水を使います。塩化ナトリウムが生命には必要で、それに微量ミネラルが健康を維持しているということを教えていただきました。実際に工藤さんは、交流パーティーの食べ物や飲み物にご自分で持ってきた塩を振りかけて召し上がっておられました。

前島さん、国光さん、yaeさんは、前日22日の出雲でのイベント、旧暦十月十日に行われる神迎祭に参加されて、当日この会にいらしたと伺いました。前島さんからは、食べ物から私たちの身体はできている。私たちの身体、精神の健康に腸内環境が重要な役割を果たしている。食べ物をつくるのに重要なのが土で、土の中の微生物がよい土をつくり、よい土がよい食べ物を育むことを教えていただきました。前島さんと対談された山元さんの師が村上和雄先生からかっこちゃんの方法でサムシング・グレートのことを伝えてほしいと言われたことをご紹介いただきました。すべてのものがサムシング・グレートによって生かされていて、幸せの中にいるというお話しは、冒頭の金澤さんのお話と通じると思いました。質問に答えられたお答えを通して、優しそうなお二人が、絶対に曲げられないことに対して、絶対に曲げない芯の強さや絶対に伝える覚悟をもっていらっしゃることを改めて感じました。

増川さんからは、水の研究から音の研究へ入られたこと、ロシアの研究所やアメリカの研究所で普通は入れないところにも入らせてもらった話やネイティブアメリカンに気に入られて嫁に来ないかと言われたことなど興味深いお話を聞かせていただきました。なかでも古代は現代よりも自然の仕組みを分かっていたというお話、遺跡を巡るのが趣味で遺跡に行くとそれを感じるとおっしゃっていたのが印象的でした。宇城先生はいつも道塾で見せてくださる検証を舞台の上でも見せてくださいました。壁にくっつく手の検証では、増川さんと野中さんも参加して引っ張りましたが、壁と調和した人を動かすことはできませんでした。

交流パーティーで稲本さんが今日見られたことを海外に伝えたらというお話がありました。海外では本当にすごいことを素直に評価し、日本人は逆に海外で評価が高いとすごいとなるところがありますから、その方が理解が広がり、様々な分野の変化につながる可能性があると思いました。今回のイベントは、いろいろな分野の優れた能力を持った人がつながれるということを示していただきました。それは大いなる希望です。野村さんが神=大自然、野中さんが日本人が古来から神=自然(じねん)ととらえてきたもの、安藤さんがヒグマやキタキツネの中にも見いだす神様、佐々木さんが感じる宇宙、岩井さんのおっしゃる神様(ハイヤーパワー)、金澤さんの感じる摂理、前島さんが出雲で向かえた古代から伝わる神々、山元さんが村上先生から伝えられたサムシング・グレート、宇城先生の捉えられている空気や気、そのようなものに私たちは抱かれ包まれ生かされていて、それに敬意、敬愛を持って従い、任せて生きるところに幸せがあり、皆が幸せに生きる世界へ変化する縁ではないかと思いました。

素晴らしい世界を伝えてくださる登壇者の方々、このような会を実現していただいたどう出版、運営していただいたスタッフの皆様、会場に心から感謝申し上げます。

●京都 女性

当日会場で「道」に登場する皆さんのお話しを聞き、お姿を見て、宇城先生のもと学ばせていただいている者として一番心に残ったことは「心を開く」ということです。

生かされている一人であるからこうして存在しているのであれば心を閉ざしていては勿体無いことだと感じました。

そしてこうして学ばせていただいているのに心を閉じていては何にも変わらないと感じました。

自分のフィルターで物事を見て判断しているようなレベルにいては話にならないと思いました。

それ以上に、相手(子ども、周囲にいるすべての人)の心を閉ざさせるようなことを自分がしてしまうようなことは決してあってはならないことだと感じました。

地球に人間が誕生して今があるように、「道」をこうして今手に取らせて頂けるのは今まで繋いでこられた人々がいらっしゃるからで、今私たちが「道」で学ばせていただいていることに大変感慨深い想いになりました。

心より感謝申し上げます。

「道」に出会わなければ、今の自分はいない。

自分も子どもももっと犠牲にしていたと思う。

「道」に出会わなければ、本当のことは何も知らないまま、知ろうとしないまま、奴隷のままであったと思う。

「道」に出会わなければ、真実へ向かう勉強はなかったと思う。

「道」に出会ったから真の学びへ向かうことができる。

Yaeさんのどこまでも届くような歌声が身体中に広がってきました。

岩井さんと金澤さんの対談。子どもの自立に向き合って実践されてこられているお二人のお話は親としても生のお声を聴くことができ有難い時間でした。

「きょうも、いい日」で読ませていただいていることを実際に金澤さんの言葉でお話を聞いて翔子さんの全てを包み込む偉大な力を改めて感じました。

子どもがもっている偉大な力を親は大人は大切にしなくてはならないと感じました。

子どもが生きていけるように守るとは、見守るとは、金澤さんのお話を聞いて自分の在り方を考えさせられます。

以前京都の講演会で岩井さんにお話を聞かせて頂いた時、女性スタッフの不動さんも一緒に来られて、ご自身のお話を聞かせてくださいました。

「生き方がわからない」薬物依存症から回復しても、社会に出たら、じゃあどうしたらよいかわからない、といったことをご自身の体験を含めてお話してくださったことが心のどこかにいつも強く残っています。

あの日からどれ程に家庭や環境、人を育てる教育する場、親、大人の役割が非常に大切であるかということをずっと心にありながら過ごしています。

岩井さんが「今日一日を生きる」の手記で毎回お一人お一人のお話をこうして分けてくださることで自分では気づけないことを学ばせて頂いていることに感謝致します。

どうして何度も何度も色々なことがあっても受け入れ続けられるのかとの質問に、「父ですね。」とお父様のお話をしてくださったことがとても心に残っています。親の在り方は、守る、自信、自立、子どもたちの心に直接繋がっていくのではないかと、深く考えさせられます。

以前の京都講演からずっと岩井さんのお声、お姿が身体と心に残っていて今回の集いでまた直接お話を聞かせていただけたことが大変有難かったです。

岩井さんのお姿を見ると声を聴くとなぜか涙が溢れてきます。

写真家3名のお時間。

野村さんが見せてくだっさた太陽の光の円の写真。

見えるところだけで生きている自分の小ささを改めて感じさせてもらいました。

そして野村さんの師匠のお写真の太陽の光の色。言葉を失いました。

一人で「道」を読みながら写真を見ているだけでは感じとることができない、

野村さんが実際お話をしてくださり見せてくださるお写真は何十倍にも何百倍にも写真の面白さや深さを感じました。

生死。鹿の角に絡まっている鹿の頭。目。命とは、生かされているとは、鹿のこの写真を永遠に心に置きながら自分に問い続けるような気持ちです。

実際にお話を聞かせていただき野村さんに魅了されました。

佐々木先生の生徒になり授業を受けたかったです。そうすれば理科を好きになっていただろうに。

佐々木先生のお話を聞いていたら全てが面白い、もっと知りたいという気持ちになってくる。わくわくします。点と点が繋がっていく、佐々木先生のお時間に吸い込まれていくように感じます。

安藤さんが分けてくだっさた映像。

鶴の舞の美しさ、しなやかさにある芯の強さ。自然が生み出す色。全てが美しすぎる世界。

鶴の舞にある強さ、飛び立つ際の2羽の間、翼の強さと先端まで続く繊細な美しさ。

言葉では表せない自然の生き物の美しさが心の奥に残ります。

あの姿を自分の心身体に映していきたいと思う程に魅了されました。

3名の写真家、野村さん、佐々木先生、安藤さんのお話後、娘は太陽の光の円の写真が印象に残ったようでした。

が、写真好きだからやっぱり全部!!とのこと。

3名の写真家の方々が見せてくださった、分けてくださったお写真、お話、映像すべてが心に残っている様子です。

塩の真実を何も知らなかったところから工藤さんの連載で教えていただきました。工藤さんが「道」で教えてくださらなかったら毎日の食事に神宝塩をいただくことはできなかったです。

前島さん、山元さんの穏やかなお声のトーンやお話に優しい気持ちになりました。

実際の現場では、芯の強さとぶれない心がある毎日の中でいらっしゃるのだということが伝わってきました。

宇城先生、野中さん、増川さんの鼎談。

世界で実践されてこられた方々の高い次元の世界をお話くださり知らないことだらけであることを痛感致します。

勉強、学びをしていかないと取り残される。真実を知る勉強をして目を鍛えていかなければいけないと感じました。

これからも「道」で学ばせていただくことが楽しみになりました。

このようなお時間、場をつくっていただきましてありがとうございました。

●東京 自営業 男性

今回のイベントに参加させていただきありがとうございました。

イベントの司会をされた野中ともよさんの発声にはじまり、どう出版の木村社長のご挨拶では、あれだけの人前でおはなしすることは大変緊張されると思います。野中さんの話す方の緊張を解くような話使いはさすがだなと思いました。

木村社長の合気ニュースの創始者アメリカ人のスタンレー・プラニン氏から季刊『道』に変わる時のエピソードから、武道という枠の中のインタビューから一歩枠を広げて人生の生き様を見せてくださる方々の普段知ることがができないお話しを本音で語られていることは、自分にとって視野が広がる感じがします。木村社長と宇城憲治先生との出会いを機にこうした雑誌が出来たいきさつをあらためて知ることができました。

金澤泰子さんと岩井喜代仁さんの対談では、翔子さんを自立に導いたいきさつと岩井さんの薬物依存のお子さんと親御さんの自立ではなかなか親が子供をつきはなすことのむずかしさをお話しされる中で、金澤泰子さんは翔子さんを一人で生きていけるところまで導かれていることはなかなかできることではないとおもいました。

工藤清敏さんの講演では、今の医療の、血圧があがるから減塩が必要と言われているしかし病気など緊急の時など点滴には塩が含まれているという矛盾することをお話しから知ることができました。塩の大切さを知ることができました。

佐々木隆さんの写真、うまく撮ろうとするといい写真が撮れないことは自然に溶け込むようなお話しなど夜の戦没者の墓地でのお話は、なにか目には見えないことを感じられたのかと思いました。野村哲也さんのクジラを間近に見ることで男性と女性では感動の仕方が違うというお話は、男性と女性の感性の違いを感じました。懇親会で安藤誠さんは熊の写真を撮る時かなり近くでとられていることに驚きを感じました。今熊が人を襲う事故がおきている裏側で罪もない熊達が数千頭も殺されていることになんとも言えない感情がこみあげました。

懇親会では間近でお話しを聞かせていただき、みなさん仕事に生き方に情熱をもたれていること感じました。

●山口 50代 男性

ありがとうございました。

ご登壇された皆様のエネルギーに圧倒されました。守り抜くことの苦しさを想像すると尻込みしてしまいますが、本当の成長、生き甲斐はそこにある。これを忘れず、せめて自分の想いとその行動とが離れて食い違うことのないよう、謙虚に一日を送りたいと思います。

今年の春、ゆめの森こども園で農業指導を見学する機会がありました。集まった皆さんの大半は、前島さんのことを御存じない様子でした。紹介動画が流れた後、講師である菌ちゃんふぁーむの吉田俊道さんが「この前島さんは本気で取り組んでいる人だから放っておけない」と、おっしゃったことが印象に残ってます。

庭に小さな畝を作り、糸状菌を招いて作物を育てる農法を試しています。この先の変化が楽しみです。

●東京 60代 男性

素晴らしいイベントをありがとうございました!

数年前、『道』208号に登場された岡田沙織さんのFM番組に、木村さん千葉さんが出演され、その番組の最後の方で岡田さんが「これからやってみたい事はありますか?」との質問に、お二人が「『道』の執筆者と読者を一同に集めてイベントを開きたい」とお答えしていたのを覚えています。その時は「そんなイベントがあればいいな」と夢物語のように思っていたのですが、実際にそれが実現して参加出来るなんて一読者として夢のようでした。このイベントを企画し実現したスタッフの方々の熱意と実行力、宇城先生と執筆者の方々との信頼関係をひしひしと感じました。

イベントでは先ず、オープニングのyaeさんのアメイジングブレイスの心に染み込むような歌声にゾクゾクし、素晴らしいイベントの予兆を感じさせられました。その期待通り総合司会の野中さんの「あっという間の5時間になりますよ」の言葉通りの、本当にあっという間の、しかもとても濃い5時間のカイロスタイムでした。

登壇される方々は、それぞれの己の『道』を歩き、実践し続けられて来た方ばかりであり、その経験から発せられる言葉は重く、心に突き刺さります。一つ一つを取り上げていたらキリが無いくらい沢山の感動を頂きました。しかし惜しむらくは時間が足りない!。どのプログラムも「もっと聞きたいもっと知りたい」と全部が全部そう思わされました。

交流会にも参加させて頂き、執筆者の方々と身近に接することが出来たのもとても有意義でした。全員の方とお話できた訳ではありませんが、皆さんとてもエネルギッシュでそのエネルギーのおすそ分けを頂いた思いです。工藤さんが「マイ塩」を持参され、その塩を私もビールのグラスに入れて頂きました。同じテーブルになっていた佐藤芳之さんの奥様が、話に夢中になっている工藤さんとツンツンとつつき、サンドイッチを二切れ差し出して塩を振るよう催促し、その一切れを近くで熱弁をふるっているご主人の佐藤さんに「あなたも食べなさい」差し出しすなど、交流会ならではの微笑ましいシーンにも遭遇しました。会場のあちこちでそんな場面が繰り広げられていたようです。ここでも時間が足りない!自分の体が2つ3つあれば良いのにとうらめしく思いました。

こうして感想を書いていてもイベントの様々な場面が思い起こされます。全部書こうとするとキリが無いです。数年後、また同じようなイベントが開催されれば良いなぁと思いました。

●仙台 60代 男性

オープニングの大きな会場を包み込むYaeさんの歌声で一気に引き込まれ、野中さんの「5時間はあっという間ですよ」という言葉から始まり、岩井さんの尋常ならざる人生の中でのお母さまとのエピソードに心をぐっと掴まれ、金澤さんの先の見えなかった祥子さんとの日々のお話に過去と今と未来のつながりの必然を感じ、工藤さんの確信に満ちた塩への愛がストレートに自分の中に入ってきて、大きな声とそのエネルギッシュな立ち振る舞いによって、野村さんの写真の持つパワーの謎が解け、安藤さんの何とも言えない透明感と濃い生命の息吹が心地よい音楽とともに同居する動画に圧倒され、佐々木さんの宇宙と人間の時空が重なる姿を撮るに至るプロセスに気づきの意味を感じ、山元さんの一途な思いとその思いを全く自然体に行動に移せているお姿にまぶしさを覚え、前島さんの発達しょうがいの子供をギフテッドという全く違う視点で捉え実践している真摯な姿勢に拍手し、味わい深い司会で会場を魅了する野中さんの軽妙なそれでいて奥底に迫る問いかけと、増川さんの驚きの経歴の中で培われた深遠な科学の眼差しの目が輝く中で、お二人に挟まれた宇城先生がまさに実践こそがその答えと塾生スタッフによる実証として披露してくれた気の世界に目を奪われ、そしてフィナーレの「You raise me up」を皆と一緒に合唱し、・・・と、気づいたら本当に「あっという間」でした。

「道」の誌面ではなく、生(なま)で拝見する登壇者のお姿は、一人一人が実践エネルギーの塊のように感じられました。それは長い時間かけてそれぞれが歩む道の傍らの人々や自然の営みに、見守り、寄り添いの心を向け続けてこられた証の姿なのだと思いました。その方々が一堂に会すというこの稀有な場に自分も一緒に居ることでそのエネルギーのお裾分けを頂いた思いでいます。「あっという間」は「気づきの間」でもありました。人と人とは見えないけれど確実に存在する何らかのエネルギーで繋がり得る、そしてその繋がりこそが未来への道をしっかりと照らし出す、そういうことなのだ。そんな勝手ながらの気づきの風景が心に浮かびました。来場者も入れて最後に全員で撮った写真は繋がりを心に留める宝物となりそうです。この日は素晴らしき集いの場を堪能しました。ありがとうございました。

●福岡 40代 男性

毎号の「道」では、先行きの見通せない不安定な現代において、私たちが強く誠実に今を生きるために必要なことについて、様々な切り口から学ばせていただいております。今回、交流イベントに参加させていただき、いつも「道」で拝読させていただいている方々と間近にお会いできて、大変感激致しました。5時間という時間が本当に短く感じるほどに、講演内容と登壇者の皆様のパワーに圧倒され、勇気付けられ、これから先の未来への希望をいただき、今日の今からまた私たちも実践していかなければという覚悟を決める契機を与えていただきました。登壇者の皆様の普段は見られない組合せによる対談はパワーが何倍にも増して身に沁み入り、気付いたら涙しながらお話に聴き入り、写真や映像に見入っておりました。

今回は家族での参加は叶わなかったですが、学ばせていただいたことを持ち帰り、家族や子育てについて日々悩み、子どもたちの未来を憂う周りの人たちに伝え、想いを繋げていけるよう日々に活かして参ります。この様な素晴らしい時間を「道」で繋がった同志である皆様と共有する機会をいただき、本当にありがとうございました。

●山口 50代 男性

ありがとうございました。

ご登壇された皆様のエネルギーに圧倒されました。守り抜くことの苦しさを想像すると尻込みしてしまいますが、本当の成長、生き甲斐はそこにある。これを忘れず、せめて自分の想いとその行動とが離れて食い違うことのないよう、謙虚に一日を送りたいと思います。

今年の春、ゆめの森こども園で農業指導を見学する機会がありました。集まった皆さんの大半は、前島さんのことを御存じない様子でした。紹介動画が流れた後、講師である菌ちゃんふぁーむの吉田俊道さんが「この前島さんは本気で取り組んでいる人だから放っておけない」と、おっしゃったことが印象に残ってます。

庭に小さな畝を作り、糸状菌を招いて作物を育てる農法を試しています。この先の変化が楽しみです。

●東京 60代 男性

素晴らしいイベントをありがとうございました!

数年前、『道』208号に登場された岡田沙織さんのFM番組に、木村さん千葉さんが出演され、その番組の最後の方で岡田さんが「これからやってみたい事はありますか?」との質問に、お二人が「『道』の執筆者と読者を一同に集めてイベントを開きたい」とお答えしていたのを覚えています。その時は「そんなイベントがあればいいな」と夢物語のように思っていたのですが、実際にそれが実現して参加出来るなんて一読者として夢のようでした。このイベントを企画し実現したスタッフの方々の熱意と実行力、宇城先生と執筆者の方々との信頼関係をひしひしと感じました。

イベントでは先ず、オープニングのyaeさんのアメイジングブレイスの心に染み込むような歌声にゾクゾクし、素晴らしいイベントの予兆を感じさせられました。その期待通り総合司会の野中さんの「あっという間の5時間になりますよ」の言葉通りの、本当にあっという間の、しかもとても濃い5時間のカイロスタイムでした。

登壇される方々は、それぞれの己の『道』を歩き、実践し続けられて来た方ばかりであり、その経験から発せられる言葉は重く、心に突き刺さります。一つ一つを取り上げていたらキリが無いくらい沢山の感動を頂きました。しかし惜しむらくは時間が足りない!。どのプログラムも「もっと聞きたいもっと知りたい」と全部が全部そう思わされました。

交流会にも参加させて頂き、執筆者の方々と身近に接することが出来たのもとても有意義でした。全員の方とお話できた訳ではありませんが、皆さんとてもエネルギッシュでそのエネルギーのおすそ分けを頂いた思いです。工藤さんが「マイ塩」を持参され、その塩を私もビールのグラスに入れて頂きました。同じテーブルになっていた佐藤芳之さんの奥様が、話に夢中になっている工藤さんとツンツンとつつき、サンドイッチを二切れ差し出して塩を振るよう催促し、その一切れを近くで熱弁をふるっているご主人の佐藤さんに「あなたも食べなさい」差し出しすなど、交流会ならではの微笑ましいシーンにも遭遇しました。会場のあちこちでそんな場面が繰り広げられていたようです。ここでも時間が足りない!自分の体が2つ3つあれば良いのにとうらめしく思いました。

こうして感想を書いていてもイベントの様々な場面が思い起こされます。全部書こうとするとキリが無いです。数年後、また同じようなイベントが開催されれば良いなぁと思いました。

●福島 40代 男性

金澤泰子さんの書道が自分達親子が辛い時期の支えになっていた。というお話に感嘆致しました。

辛い時期は誰にでもあるものだと思いますが、自分等の場合は他の娯楽などに逃げていたと思います。

また、泰子さんが翔子さんに教える際にキツくあたってもしまっても翔子さんが必ず最後に『ありがとうございました。』

と挨拶したというお話があり、発達障害と言われる弟を持つ身としては共感できました。

世の中の常識や、自分の事ばかり考えている所をその言葉が浄化されていたのではと思います。

写真家3名の素晴らしい写真を拝見する事ができ、夜の星を見よう、近くの自然の中の景色を探してみようなど様々な思いが出てきました。

安藤誠さんの塾の講師をしていた時、『きついとは思わなかった。いつも生徒の事を考えていたから』というお言葉にハッとさせられました。

また、御三方の写真を撮る動機など楽しく拝聴できました。

増川いずみさんの他では聞くことができない、研究のお話等参加する事ができ本当に良かったと思います。

登壇された方々のお話を聞かせて頂き、生き方が一貫されている。壇上で話されている時も、日常の生活も行動も考えもきっと変わらないという事を生でお話を聞かせて頂き感じる事ができました。

冒頭のYaeさんによる歌唱から始まり、木村編集長による挨拶。どう出版の歴史を聞く事ができたのがとても良かったです。

素晴らしい講演会をありがとうございます。

●静岡 理学療法士 60代 男性

岩井氏と金澤氏との対談では、岩井氏のオーラにまずは圧倒されました。やくざの元親分のオーラというものより、困難を乗り越えてきている逞しさとオーラです。私は病院で理学療法士として、やくざ専門?の担当をして組長だった方や様々な方の担当をさせていただきました。凄みを感じた方はいましたが、岩井さんほど凄みと優しさの飛び抜けた方は初めてでした。また、頭の回転も早く金澤氏との関係や話を引き出す配慮にさすがだと感心しました。パーティでお話ができずとても残念でした。

金澤氏のお話も胸打つものがありました。ダウン症の方を理学療法士として担当させていく機会も数多くありましたので、ダウン症の方の純粋素朴の天使のような存在はよくわかりましたが、家族の心の奥の悩みや葛藤が今回のお話でわかりました。親が年老いて、いずれは翔子さんも一人で生きていかなければならない。その準備をいくらしても不安であることが垣間見えました。書道家として脚光を浴びる存在であるが、それは人生の表舞台のほんの一部分である。その裏には背負っていかなければならないことが山ほどありそれを乗り越えていく厳しさ、強さがお話の一端に出ていたと感じました。パーティでお話しさせていただき、謙虚で気遣いのきく素晴らしいお人柄がよくわかり、さすが翔子さんを育て上げた方だと感動致しました。

前島氏、山元氏と対談での印象は、共通である芯の強さと外部への対応の柔・剛の違いです。理不尽なことがあった時、絶対に譲れないことは両氏とも共通ですが、山元氏は柔らかく否定していくに対して前島氏ははっきりと否定していく。その姿勢、性格の違いがはっきりとしていたことに少しほっこりしました。素晴らしい方々でした。

工藤氏の講演は楽しみにしていた講演でしたので、もっともっと聞きたかったです。どうの連載でもいかに塩が大事であるかを納得して読んでいました。パーティも実際お塩の味見をさせていただき、美味しくてびっくりました。氏のお人柄も素晴らしく早速、塩を注文しました。これからの私の身体変化が楽しみです

野村、安藤、佐々木氏の対談ももっと時間をかけて聞きたい内容でした。正直、本ではサラッと見て終わりにしてしまうことが多かったのですが、写真への思いがよく伝わる内容でした。どの方も宇宙と繋がる、全ての生き物に敬意を払うその人間性がとても素晴らしかったです。これから写真を見る目が明らかに変わると思います。パーティではお話が聞けず残念でした。

そして、最後は宇城先生、増川氏、野中氏との対談です。今回の集いの研修会の中でもっとも感動したのは、宇城先生が登壇時、降壇時にしっかりと礼をされていたことです。この礼はその場でお話をさせていただくことへの挨拶と感謝だと捉えています。これほどしっかりと礼をされていたのは宇城先生だけでした。私も宇城先生の教えである礼を患者様や学校の授業では教室に入る時、退出する時に必ず行なっております。今回の集いは宇城先生のお力によるものだとのことでしたが、やはり宇城先生の人間力に素晴らしい方々が引き寄せられてきたのだと確信しました。増川氏は今回とても講演を楽しみにしていました。宇城先生の気を科学者としてどのように捉えているのか。人間からでる電波や波長と量子学のお話が聞けるかと思っておりましたが、、、残念でした。どうしてもお話が聞きたかったため、パーティで何回も増川氏に伺ったのですが取り巻きの方が多くて無理でした。が、最後の最後にお話しすることだできてとても良かったです。

ざっと感想を記載させていただきました。本当に参加できて、お話が聞けて良かったです。私の財産になりました。当日は既に予約の患者様が入っていたのですが、キャンセルになったため慌てて申し込みして、参加させていただきました。これもご縁だったと感じております。

ありがとうございました。