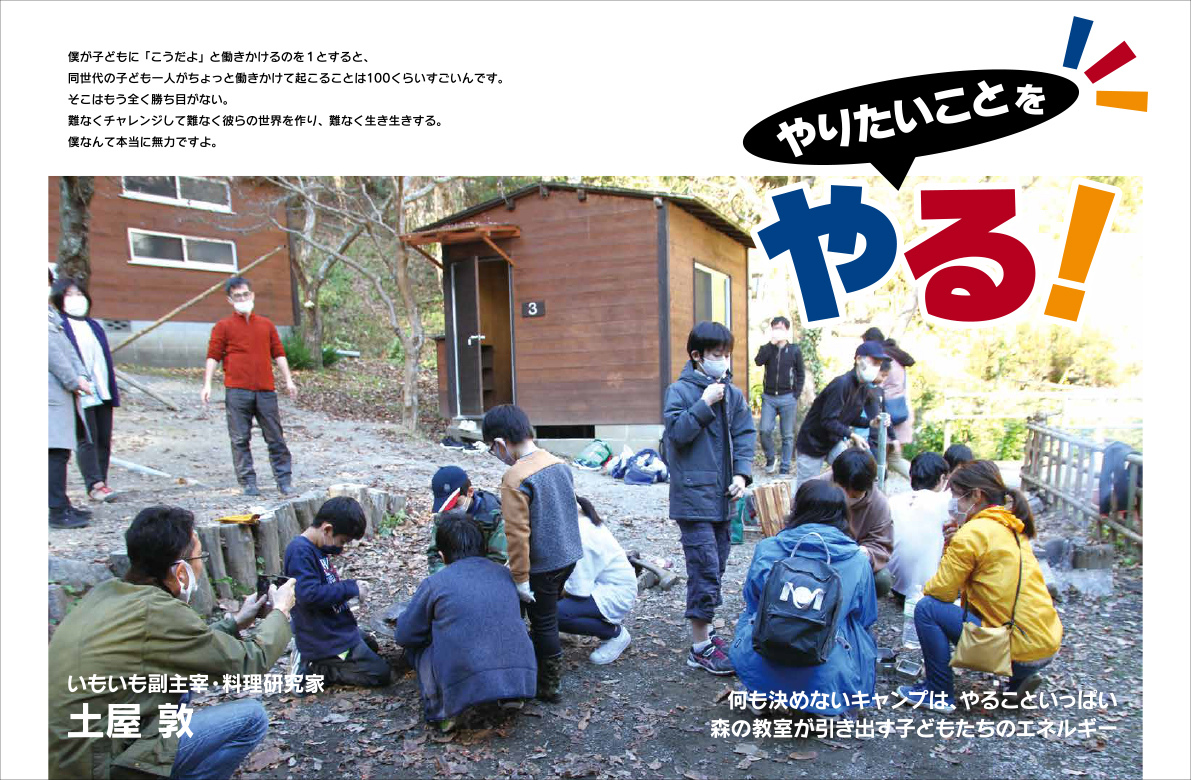

『道』207号 いもいも副主宰・料理研究家 土屋敦 インタビュー

「やりたいことを、やる!

森の教室が引き出す子どもたちのエネルギー」

土屋敦さんは、前号で取材した井本陽久さん(栄光学園の数学講師)が始めた、子供たちの輝きを広めるための「いもいも教室」のプログラムの一つ「森の教室」の講師。

インタビュー前に、朝から丸一日この教室に参加させていただいた。

そこで見た世界は、

「大人の働きかけよりはるかにすごい、難なくチャレンジして難なく生き生きする子ども」の世界。

時間の制約も約束事も一切ない「何も決めないキャンプ」が、

子どもたちの見事な輝きを引き出している!

何も決めないから、なんだか、やることがいっぱい。

子どもだけでなく、大人だってわくわくどきどき輝いている。

土屋さんの森の教室への思いを聞きました。

詳しくはこちらをご覧ください。

[ 季刊『道』207号 ]

「パプリカ」を踊る翔子さん

「パプリカ」を踊る翔子さん