(photo by Yoji Tsukagoshi)

以下に参加者の感想を、一部ご紹介いたします。

●東京 会社員 30代 男性

今までに無い写真やお話をきかせて頂けて非常に勉強になりました。

「継続=信頼」。全く考え方が無かったです。

また機会があれば参加、北海道へ行きたいです。

●神奈川 サービス業 50代 女性

安藤さんのお話はいつ聞いても、心の真ん中にズドンとさせる話で学びがたくさんあります。

迷っている答えを再確認できました。ありがとうございました!

●秋田 教員 50代 男性

安藤さんは今ここでもガイドをしているとおっしゃいました。

目の前の人が何を欲しているかと自分が提供できるものを合わせて展開する。

それがガイドの仕事、インタープリター(のり)となることが正に目の前で展開していると思いました。

講演はこの会場にいる人と創り上げる。その気で作られるとおっしゃいました。

打ち合わせもなく、会場に参加されている旧知の方を指名して質問に答えてもらっていました。

正解がない問いにその人しかない、みんなにも通じるすばらしい答えが引き出されていました。

まさしくライブであり、エデュケート(引き出す)であり、教員をはじめ、あらゆる仕事に通じることだと感じました。

継続とは信頼であり、裏切らないこと。

幸せに必要なことは、魂が震えるような出会い。

まさしくこの講演は私にとって魂が震えるような出会いとなりました。

●東京 主婦 60代 女性

安藤誠さんのお姿、お声、笑顔、すべてから大きなエネルギーの愛に包まれました。自然と学ぶことでしっかり生きていこう、生き抜いて生ききろうと力が湧いてきました。

『写真も料理も「魂を伝える」ということは同じ』という言葉は嬉しいプレゼントでした。

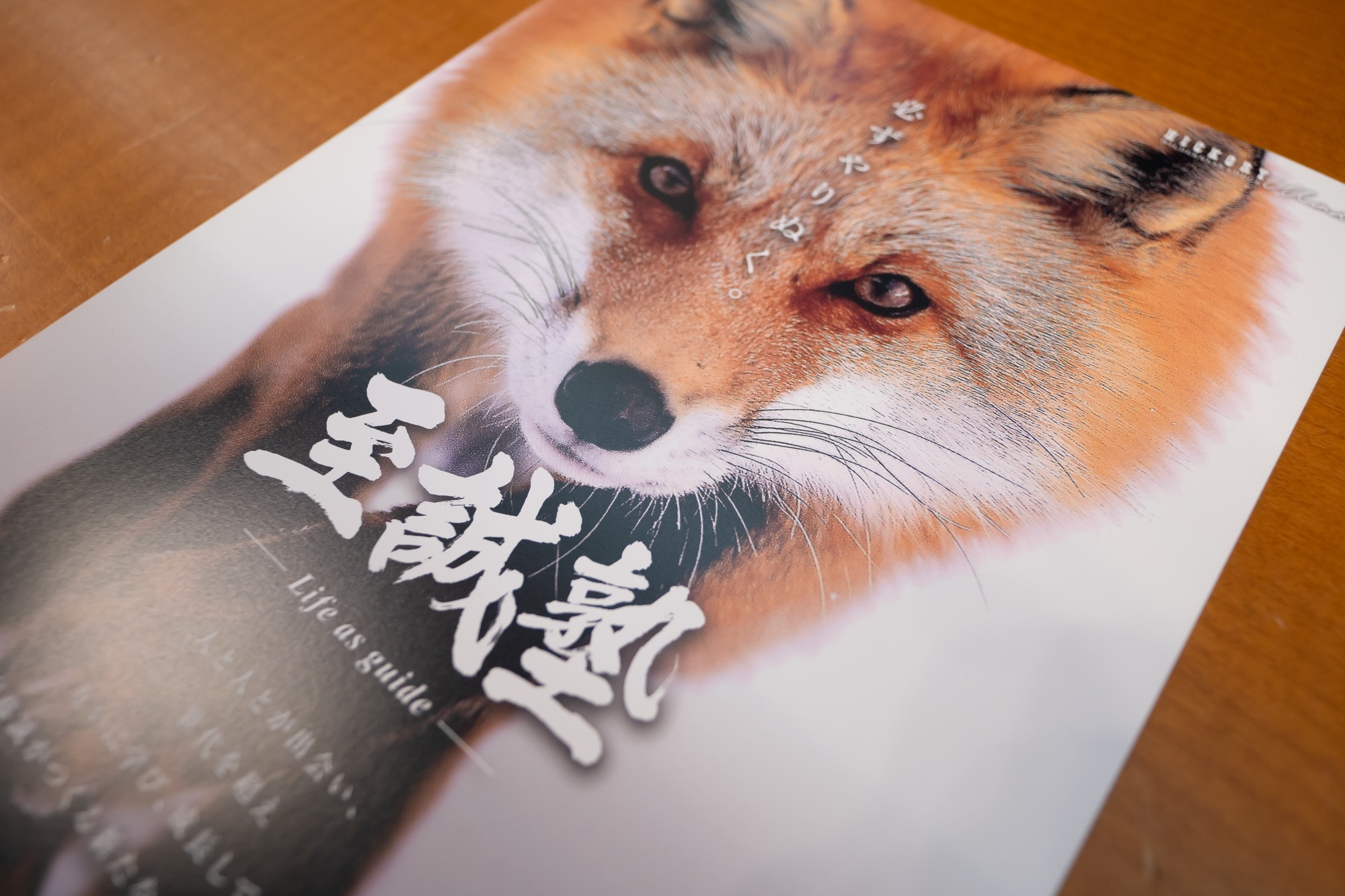

動物たちの目に命そのもの、魂を感じました。

私も生きた「目」になるように真剣に生きていこうと思いました。

都会に暮らしながらも、日常の奇跡を発見します。

生きる力をありがとうございました。

●東京 学生 20代 男性

今回の講演会でクマに対するイメージが変わった。今まではメディアにとって作られたイメージを今まで持ち続けていたが、多様性のある社会に必須な存在であると気づくことが出来た。

偽りのない自然から学ぶという視点をこれからの生活で生かしていこうと思った。

●奈良 教員 50代 男性

最初のお二人も自分の言葉で語っておられました。生来のものなのかどうか判りませんが、何となく安藤誠さんのお弟子さんとして日々を生きておられる事の結果なのだろうと思いました。

さて安藤誠さん。話を始められてすぐにその中に引き込まれてしまいました。

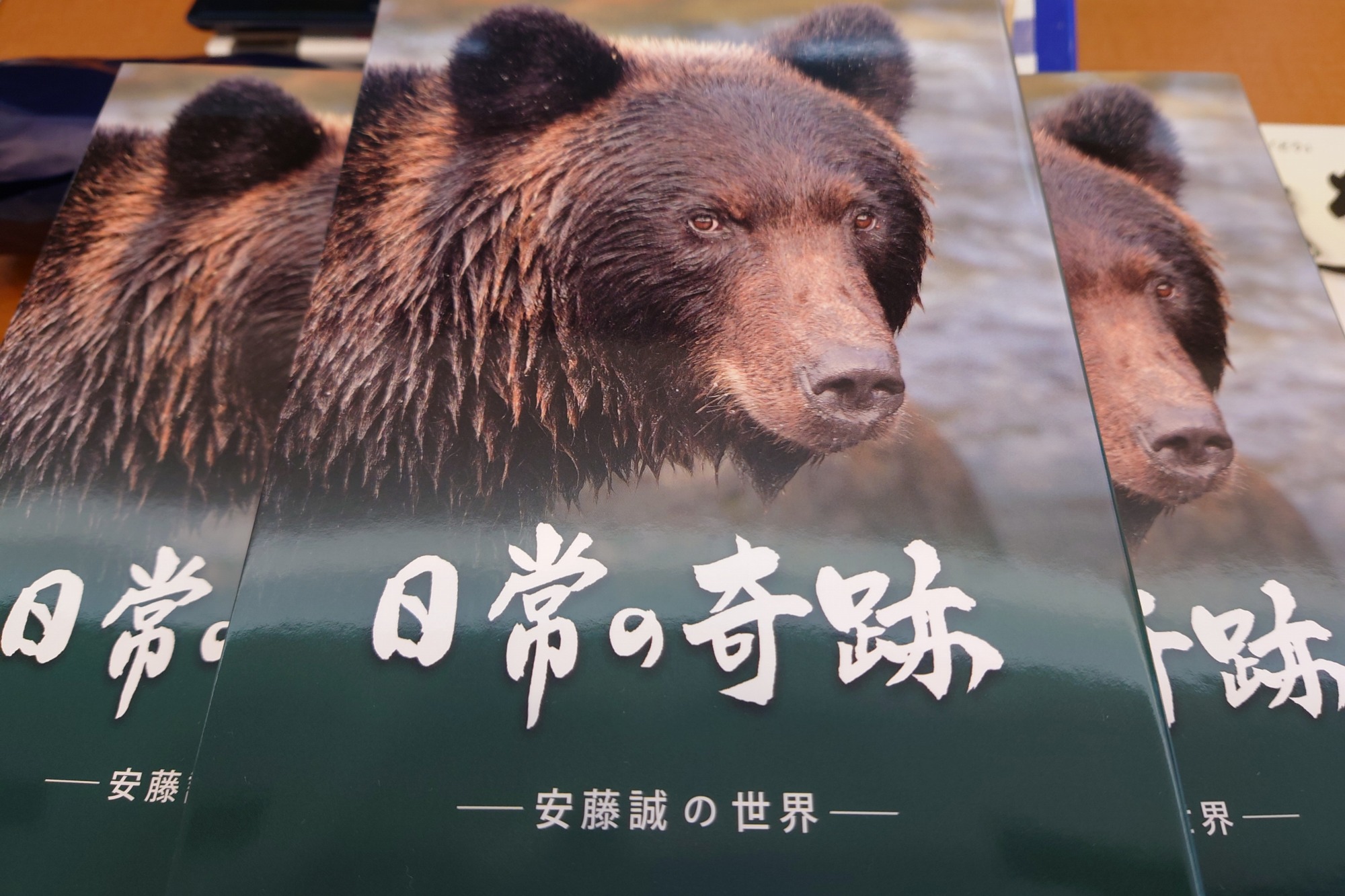

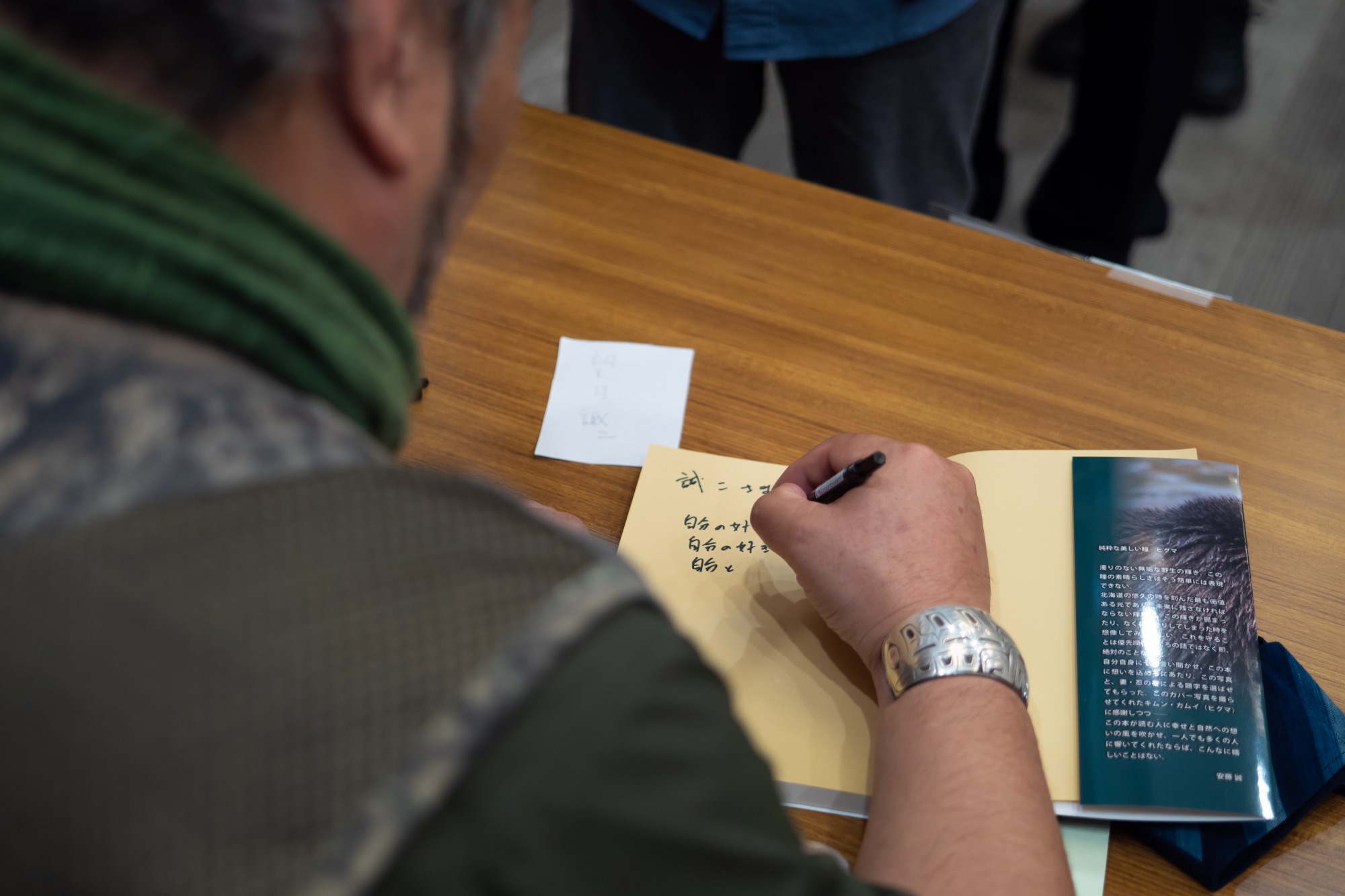

著書『日常の奇跡』を通じて出会わせて頂きましたが、その著者から受けた印象通り、骨太なそして大らかな人となりにこちらが安心して居られました。

心に残るいろいろな言葉を頂けました。誠に有り難う御座いました。

●宮城 医師 70代 男性

安藤誠さんの講演会、昨年は拝聴できなかったので楽しみにしておりました。

安藤さんの温和で優しい雰囲気に包まれて、安藤さんの世界、北海道の自然の美しさをたっぷり堪能できました。

嘘偽りのない自然の営みと生命の息づきの一瞬の美しさ、厳しさ、力強さを映像と音楽で表現された作品の数々に魅了され感動の連続でした。特にハシボソミズナギドリの渡りと継続する生命活動、双頭のエゾシカの生命力には圧倒されました。

改めて生命とは何かの勉強になりましたし、生きる力をいっぱいいただきました。同時にヒトと自然とのかかわり方、人間関係のあり方、自然の奥にある目に見えない精霊の世界など多くのことを学ばせていただきました。

安藤さんからプレゼントしていただいた写真を見ながら、ヒッコリーウィンドで北海道の自然を味わいたいと思いました。素晴らしい講演会、ありがとうおございました。

●東京 自営業 50代 男性

前回に続いての参加でした。冒頭に「前回もらった『気』をお返しに来た」とおっしゃいましたが、充分過ぎるほど感じました。

写し出される映像の自然は美しく、登場する生き物たちは皆凛々しくて可愛らしく、神々しさまで感じました。

「自然とは、自ずと然る」「自然の中の観えていない部分が大切」とのお言葉は心に響きました。

とても素敵な時間をありがとうございました。

●東京 会社員 30代 男性

素晴らしい講演で感動でした。ありがとうございました。

参加者が何を求めているかを常に考え、大事なものを見極めて相手を喜ばせる、という安藤さんのプロの技を感じました。そこには徹底した準備、土台があってこそだということも思いました。

息を呑むような美しい映像の撮影、動画編集の音一つについても、突き詰めて突き詰めて最高のものを、とことん取り組んでいらっしゃる半端でない情熱を感じました。自然の中で気高く力強く生きている動物たちに、勇気づけられ癒されるとともに、動物たちがあれほど豊かな表情を持ち、全身で美しく生きていることに驚き感動しました。生きるということの厳しさと理屈抜きの明快さも感じ、人間はどうなのか、と考えさせられました。

講演の中で「信頼とは?」と安藤さんから問いかけてくださったこと、また「継続」とおっしゃったことは、今の自分に必要なメッセージをくださったと感じます。大切だと感じるものに対して、どこまで真摯に向き合うことができるか。自分自身の感性、心の動きに正直に向き合うこと。そして向き合い続けること。安藤さんの包み込んでくださるような温かな空気感、嘘のないお言葉にとても惹かれました。いつかウィルダネスロッジ・ヒッコリーウィンドに行きたいです! お邪魔した際には、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

●神奈川 男性 50代

とても楽しい時間を過ごさせて頂きました。

映像、写真、音楽の調和が美しくて見入っておりました。

アナウンサーとも朗読の人とも違う、安藤さんの静かで穏やかな口調がとても印象に残りました。

行ったことがないので北海道の大地のイメージが分からないのですが、表面が波立っても海の底は穏やかなような、色々なものを包み込んでいて懐の深いエネルギーを感じるイベントでした。

審査員を断ったお話や自転車、バイク、ギター、アクセサリー、歴史、熊のお話・・・。切り口が多くて、どれももっとお聞きしたかったです。

ガイドのお話で「その人が必要とするモノをお伝えする。」、「人と人をつないでいく。」というエピソードが心に残りました。

ありがとうございました。

●長野 50代 女性(オンライン参加)

安藤さんの言葉(言霊)の重みが、ご自身の体験として身体から溢れていて、心に響き受け止めています。

人間も自然の一部として、目に見えない心で繋がっていること、そこに嘘はなく心を見抜かれてしまうことを教えていただきました。

安藤さんの自然への深い配慮を感じます。

私自身の心を見つめる大切な機会をいただきました。ありがとうございました。

●奈良 40代 女性(オンライン参加)

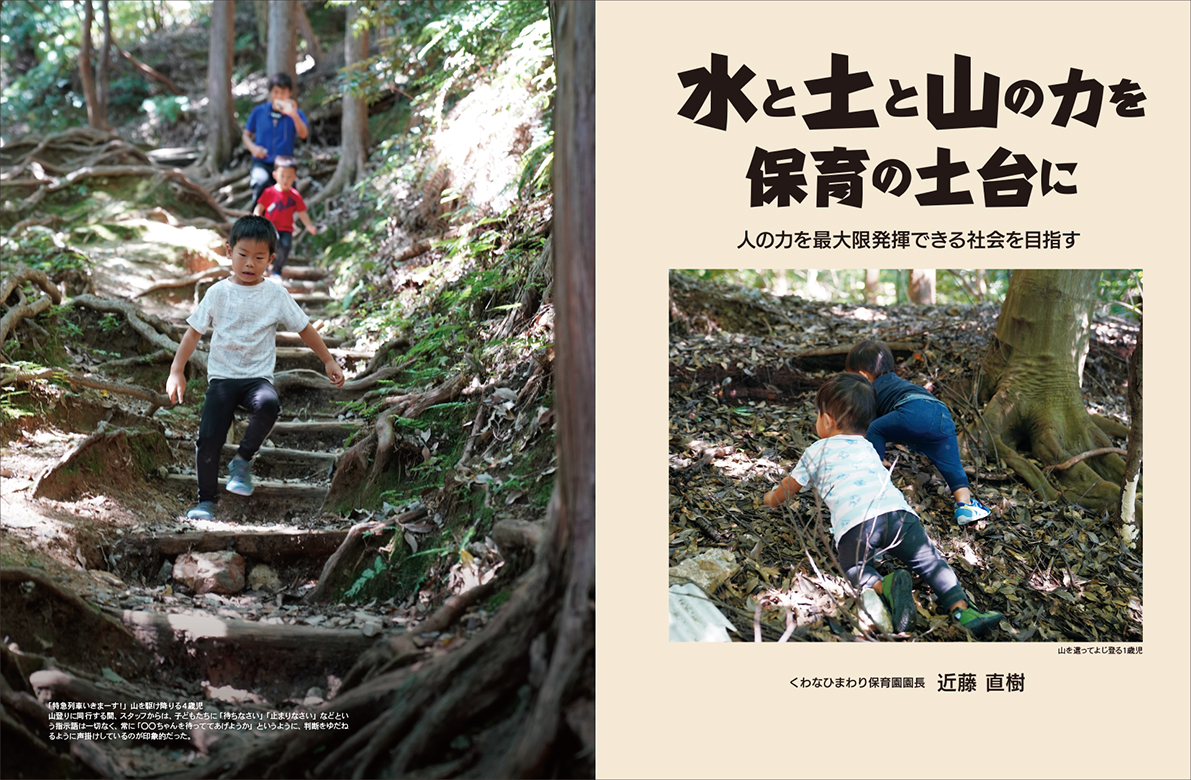

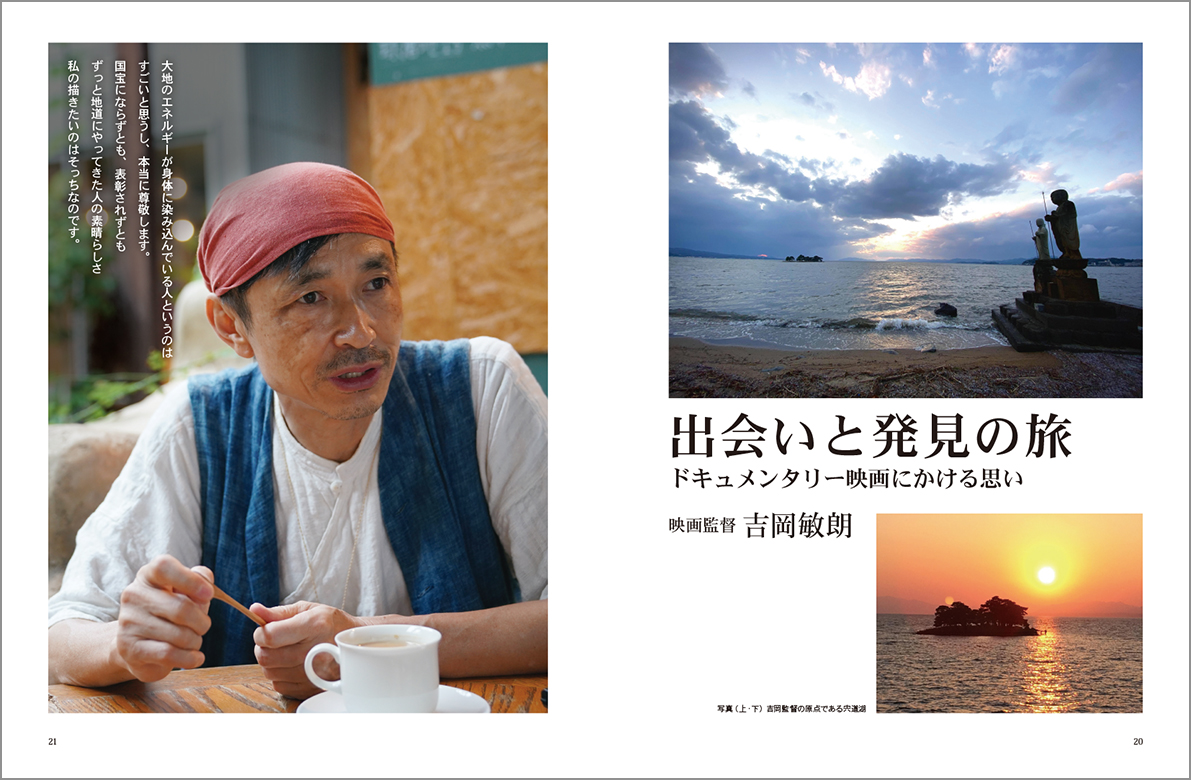

いつも「道」で安藤さんの連載を拝読し、写真を拝見しているだけでしたので、こうして実際に安藤さんのお話を聞かせて頂くことによって、新たな発見や視野の広がり、読んでいるだけでは分からないことを感じさせて頂きました。

今までの「道」を読み返してみようと、そしてまたそこから新たな発見や気づきに繋がるのではないかと思います。

今回の「道」の「双頭」のお話や動画も見せて頂き、読んでいるだけでは感じられないことも感じさせて頂きました。

この写真を見た時、部分でしか見ていなかった。「自分が」が勝った見方をしていました。全体を見れていない部分体の自分にまた気づかせてもらいました。

360度から双頭のシカを映像で見せてもらい、覚悟だけでなく全てを受け入れている寛大な心が優しさにも繋がっているような印象を受けました。

安藤さんの「継続とは」「信頼とは」のお話にも繋がるのではないかと思います。

人間もこうした覚悟や全てを受け入れる寛大さ、肚を据えて生き抜く、これが使命ではないかと強く心に感じます。

こうして日々自分と向き合い続けられるのは、宇城先生の下学ばせて頂き、教え、導きを頂いているからです。

そしてこうして本物の学びをさせて頂き、安藤さんのお話を聞かせて頂くことにも繋がりまた学ばせて頂ける。

学びに人生に自粛はない。宇城先生に気づかせて頂き、安藤さんに自然に生きる生き物の姿を見せて頂いたら、人間の小さな考えや生き方は話にならない世界だと思います。そこに気づかせてもらったのであれば、自分が変わっていくしかない。

映像での自然と生き物の色の美しさ、生き物の「目」が大変印象に残りました。この自然の全ての色があまりにも美しく言葉には表せない感動があります。人が作り出した色にはこの美しさやエネルギーがない。そして、「目」。あの鋭さ、覚悟、厳しさ様々なものが桁違いに感じます。

同時に優しさ、お互いを何の欲もなく愛おしむ目、見守る目。

人も同じ生き物、同じような心や目があるはず。

それを忘れてしまっている。

自然の中に自分を置けば、何の言葉も要らない。心が育つのだろうと感じます。

今人間が失っているものそれを取り戻せるのだろうと思います。

生き物たちから本物とはどういうことかを見せて頂きました。

今回は映像で見せて頂きましたが、次は実際に行って自分の身体で感じたいと思いました。

●福岡 男性 40代(オンライン参加)

安藤さんをはじめ至誠塾の方々より写真や動画を交えて素敵なお話をお聞かせ頂きました。ありがとうございます。

今回ZOOMにて講演会に参加させて頂きました。

もちろん、北加伊道に行って素敵な風景や動物たちに逢ってみたいという気持ちが湧いてきましたが、私は講演会中お話を聞きながら『自分の「スキ」を大切にすること』について自問することに大半を費やしていたように感じます。

『自分が幸せになるために必要なことは何か?』

『あなたにとって継続とは何か?』

『あなたにとって信頼とは何か?』

講演会を聞きながら、

私は『自分の人生を幸せに生きるために何が必要であるか』、『自分は何がしたいのか』という問いに対する今の答えが自分の身体の中からポッと思いつくという心地よい感覚に身を委ねました。

安藤さんのガイドが『私』と『北の大地の自然』とを繋げてくれたことで、このような感覚が溢れてきたのだと思います。

講演会に参加させて頂き、とても良い経験ができました。

素敵な講演会をありがとうございました。

●東京 看護師 女性

「命」とは、「生きる」とは、「生かされる」とは、「生き抜く」とは。

言葉ではない応えを、強烈に受け取らせていただきました。

自然界では、一瞬で起きる、受け入れ難い死や別れ。

それを全部受け入れて、懸命に生き抜く自然界の生命。

その姿に、自分の命を生き切る、他者の命を敬い、本気で向き合う覚悟が湧きました。

一瞬一瞬を大切に、今を懸命に生きる。

その積み重ねが、継続=信頼であり、自分に、周囲に、全てに繋がる事だと痛感しました。

魂が奥底から震えるような出会い。

眼に観えないものを観る心。

生き切る強さ、覚悟。

全てを許容し受け入れる器。

生命、幸せの本質が、魂の奥底に響きました。

「宇城先生の道場をおかりしてお話しをさせてもらっている」

「宇城先生とは全く違う次元で、同じ眼に観えないものを観ている」と、

安藤さんが、講演会中も講演会後にも、感謝や敬意を自然に表されているお姿を拝見して、厳しい大自然の中で、眼に観えないものを観て、心で写している方の器の大きさを感じました。

安藤さんにしか撮る事のできない写真や映像があることの本質に、触れさせていただいた気が致しました。

感動が今も心に生きています。

誠にありがとうございました。

●宮城 60代 男性(オンライン参加)

講演会は時間がアッという間に過ぎていくほど内容に引き込まれました。感じたのは、安藤さんの語る世界には物語が在る、ということです。目に見えるだけの目の前の世界や、単に知識としての情報にかたどられた世界と違って、常に実践、実体験に裏付けられた物語であるからこそ、それは人に共感を与える、すなわち伝わる力を持っているように思いました。そして「今が一番大切ではあるけれど、過去と未来の時間軸を意識できれば、今が幸せになる」と言われていたように、過去と未来の姿を見据えるからこそ、今の中に本来ある見えない大事なものが見えてくるのだろうと思います。

北海道の自然を映像にした作品は、映像と音楽が一体となって身に迫ってくるかのような感覚を覚え、TV等で取り上げられることが多い自然の映像番組とは全く質の違う世界がそこにある、ということに感銘を受けました。これは安藤さんが、今見えている、映し出されている自然の、その中に在る見えない大事なものを感じ取って映像、写真を撮っているからだからこそだと思います。そしてその感じ取る視線が人間に向いたときに、より深い人間観そして人生観としてその人向けに演出できる力となって表れ、その力が安藤さんと繋がる人たちに大きな影響を与えている気がします。その影響を与えられる力をより具体的な形で実践すべく至誠塾という場を立ち上げられたことは、いわば安藤さんの物語の場を必要に感じ、求める人々の見えない心がそうさせた、そんな風に思えたのでした。

この講演を聴くまでは、安藤さんの人となりの姿として、こちらが勝手に見えるところしか見ていなかった自分がいました。今回その狭い観方を越えて、私が見えていなかった安藤さんの持つとても大きな魅力の物語を十分に感じ取ることができた講演会でした。見逃し配信で聴かせていただいたのですが、禅問答的な問いを聴衆の方たちとサプライズ的にやり取りするオープンな雰囲気もあって、自分にとって生配信であるかのようなライブ感を持って聴くことができました。ありがとうございました。

●長野 教員 50代 男性(オンライン参加)

狐の目の美しさと強さに心を惹かれました。双頭の鹿には、目に見えないけれど私たちが背負っているものはこれなんだと「生きる」ことの厳しさを可視化してくれていた気がします。目を背けてごまかそうとする自分の生き方の甘さに、活を入れていただいたと思います。また、ヒグマのお話には切なさを覚えました。ヒグマを山の神として暮らしていたというアイヌのみなさんは、自然との調和のなかで生きていたんだろうと思います。それに引き換え、今の私たちの料簡の狭さ、自分さえよければという傲慢さ。翌日、愛犬の散歩に出かけながらその背中を見ていて、「もしもこの子がそんなふうに追い詰められて・・・」と考えたら悲しくなってきました。

「道」やご著書などでお顔は存じ上げていました。この講演に参加させていただくまでは、安藤さんにもっといかついイメージをもっていたので、穏やかにやさしくユーモアあふれる語り口でお話しいただき、一気にファンになってしまいました。今までの「道」の写真と記事をもう一度読み返しています。傲慢な自分をふりかえって、自然からもっと学び調和できる人間をめざしていきたいと思います。今回はありがとうございました。

●東京 会社員 40代 男性(オンライン参加)

プロ写真家・プロガイドの安藤誠さんの講演会に参加しました。

ちょうど1年前、同じ日に安藤さんの出版記念講演会に参加。

「日常の奇跡」と題して、東北海道の大自然の中で生きる動物達の話を伺い、

とても感動しました。

いてもたってもいられず

釧路に飛んで安藤さんのツアーに参加したことを昨日のことのように思い出します。

今回、

東北海道の厳しい自然の中で真剣にたくましく生きる動物たちの

新たなドラマを映像とともに紹介いただきました。

特に衝撃だったのは、「双頭の鹿」のお話。

オス鹿の真剣さ、ひたむきさ、孤独、覚悟、…

安藤さんの解説によって、さらに深い部分を感じとらせていただけました。

やはりリアルの場で直接、お話を聞けるのは本当に良いものです。

お話を伺うことで、

昨年に釧路を訪れたときの言葉にならない感動がまた蘇ってきました。

現在、世の中は、コロナ禍の影響で厳しい状況にあります。

安藤さんの映像を通して

たくましく生きる動物たちからエールをもらい、

また、真剣に生きる、ということを考えさせられました。

まだまだ自分の甘さを感じました。

さらに、

安藤さんが人との縁について、

ご自身のエピソードを交えてお話していただきました。

今こそ人と人との本当の出会い(魂レベルでの出会い)と

つながりが大切であることを気づかせてくださいました。

コロナの影響で分断されてしまったつながり。

また改めてつながり直しをしていきたいと思います。

今年もまた素敵な講演会を開催していただきまして本当にありがとうございました。

■愛知 教員 男性(オンライン参加)

まず、Chapter1で最初に流れる映像に、見入りました。

自宅PCは8年前の古いものですが、その映像が流れた瞬間、PCの画面を通じての映像を一切感じず、さっと境界がなくなり、自然のクリアさが目に飛び込み、あたかもその場に立っているかのような錯覚を感じました。

すごい、本物というのはすごい。自然(本物)というのは、PC画面をを通じてでも、溶けこむ力があるのかと、その一言に尽きました。

この映像が、安藤様の講演の全てを語っているかのように、「人間も自然界の一部にしか過ぎず、嘘が全く通用しないのがこの世界である」

というメッセージを受け取ったような気がします。

ある意味、大自然の素晴らしと怖さを感じとることができました。

そして、テレビ局のエゴにより、年間850頭の熊が命を落としているとありました。これは、一部の人間の私利私欲は全部弱い立場の人のところへしわ寄せがいく昨今の社会状況によく似ていると感じました。

要は、人間の心の持ちようによって、自然を含む社会が変わることだと考えます。

この度のご講演で、厳しい大自然に畏敬の心を持つ大切さ、そして、大自然から頂くエネルギーに感謝する謙虚な心を勉強させて頂きました。

ありがとうございました。

安藤誠著『日常の奇跡』

安藤誠 連載掲載 季刊『道』