┌┐

└◆ どう出版メルマガ (2021年4月6日)

◆◇ 今、届けたい言葉 ― 最新『道』より―

◇ 【対談】美内すずえ 漫画家

◆ 宇城憲治 UK実践塾代表

【宇城】

私は長年、技術者として

色々な商品開発をしてきました。

そこで大事なことは、その商品の機能や

品質についての具体的な裏付け、

つまり目に見える形の試験やデータなどの

エビデンスなんですね。それと理論です。

音楽や絵画は感性が主体になりますが、

人間の可能性を引き出す「気」は

目に見えないだけに、そのパワーやエネルギーを

問題視する人が多いんですね。

そこで気による変化を目に見える形にする、

すなわち「実証性、再現性、普遍性」という、

何度やっても、誰がやっても、いつやっても同じ

ということを示しています。

その事によってより理解ができ、

かつそれを体験した人が、今の常識から

脱却する可能性につながっていきます。

たとえば、この映像は私が

人の輪の真ん中に立っているだけなのですが、

気を発すると周りにいる人たちが

ばーっと渦のように回り出していますね。

その中心から私が離れると、

渦が急に暴れ出す。

つまり中心がないと崩れる。

それは太陽も同じで、太陽があるから

地球も月も我々も救われていますよね。

【美内】

渦には目に見えない“中心”がある。

それを体現してみせるわけですね。

【宇城】

円の中心に私がいて、気を発すると

周りの時空に変化が起き、

勝手にぐるぐる回り出す。

その動きがまさに波動なんですね。

私がパッと自分を消すと、つまり中心が消えると、

回っていた動きがぐあーっと暴れ出して、

円の外に弾き飛ばされるようになる。

それを第三者が止めようとすると、

かえって強いパワーになって

巻き込まれていくのです。

そういうエネルギーは、

今の常識にある筋トレなどの力とは

全く次元の異なるものです。

【美内】

すごいですね。

先生自体が“聖地”なんじゃないですか(笑)。

昔、日本の聖地霊地を5千ヵ所あまり回ったのですが、

面白いのは、聖地によっては手を合わせるだけで

体が回転し始めるのです。

ということは大地の底からそういう

回転する螺旋のエネルギーが

出ているということですよね。

宇城先生の場合は、先生の中心に

そのエネルギーがおありに

なるのでしょうね。・・・・

* *

16歳の時に高校生漫画家としてデビューしたという

美内すずえさん。

幼い頃から不思議な体験を重ね、

17歳の時に啓示的な夢を見て、人の心や精神を動かす

目に見えない大切なものの存在を確信。

人類は宇宙や自然界ともっと調和して生きるべきという

メッセージを伝えたいと、1986年から

『アマテラス』を描く決心をしたと言います。

目に見えない「気」のエネルギーの存在を、

人間の潜在能力の開発という形で実証し、

対立から調和の世界への移行を展開している

宇城氏と、話題は尽きません。

<巻頭対談>

目に見えないエネルギーが問う

私たちが進むべき未来

【207】 2021冬

https://www.dou-shuppan.com/dou207-lp/

☆ どう出版Facebookページ

http://www.facebook.com/doushuppan

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

季刊『道』は

日本人の真の強さとその心の復活を願って発信する季刊誌です。

理屈抜きに「やってきた」方々の深みある人生や熱い思いが、

読者の皆さまの生きる原動力となることを願っています。

年4回発行

年間購読料: 5,000円(税込・送料無料)

お申込みは、お電話(042-748-2423)

またはホームページからお願いします。

http://www.dou-shop.com/hpgen/HPB/entries/8.html

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

※このメルマガは、季刊『道』(どう)編集部が発行する、

日常の活力となる「元気」をお届けするメルマガです。

週1~3回配信しています。

※本メルマガは どう出版ショッピングサイトをご利用くださった方と

ご希望いただいた方にお送りしております。

※本メルマガの配信停止、アドレス変更は

以下のページでお手続きください。

○ 登録・解除ページ

https://qyo.y-ml.com/form_if.cgi?id=dou_mm

○ アドレス変更

https://qyo.y-ml.com/form_if.cgi?id=dou_mm&modify=1

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

-文武に学び未来を拓く- 季刊誌 “道(どう)”

http://www.dou-shuppan.com/

===============================================

どう出版へのお問い合わせ(フォーム)

http://www.dou-shuppan.com/inquery/

—————————————

TEL 042(748)2423

FAX 042(748)2421 (24時間)

===============================================

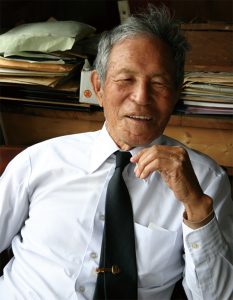

筑波大学名誉教授でDNAの世界的権威である村上和雄博士が4月13日、肺炎のためお亡くなりになりました。享年85歳。

筑波大学名誉教授でDNAの世界的権威である村上和雄博士が4月13日、肺炎のためお亡くなりになりました。享年85歳。