どう出版のサイトの下のほうにある「どう出版の歩み」をお読みになったことがありますでしょうか。

そこにあるように、私たちの前身は、合気道の専門誌『合気ニュース』を発刊する出版社兼研究機関でした。

ユニークだったのは、その研究機関の創設者がアメリカ人(スタンレー・プラニン)であったこと、また専門誌が日英対訳版で出されていたこと、さらに出版活動だけでなく、合気道や開祖の直弟子に関するイベントを、日本国内のみでなく海外でも数多く開催していたということです。

プラニンはとにかく、好奇心旺盛で、フットワークも軽く、「これ!」と思ったら、迷わず行動に移す人でした。

盛平開祖のことを何でも知りたいと思っていたプラニンは、開祖の弟子、あるいは深くかかわった方がいると聞くと、すぐに飛んでいって話を聞いていました。

プラニンはまた合気道に関する様々な課題についても、自身の考えを『合気ニュース』誌上で「論説」という形で発信することも度たびでした。

とくにプラニンが合気道の「課題」の一つとして挙げていたのが、合気道稽古における「攻撃」の甘さ、そこから生まれる「なれあいの稽古」でした。

演武では、受けと取りに暗黙の了解のようなものがあって、実際に技がきかなくても受け身を取るという「きまり」がある、と常々プラニンはそのあり方や稽古法に疑問を呈していました。

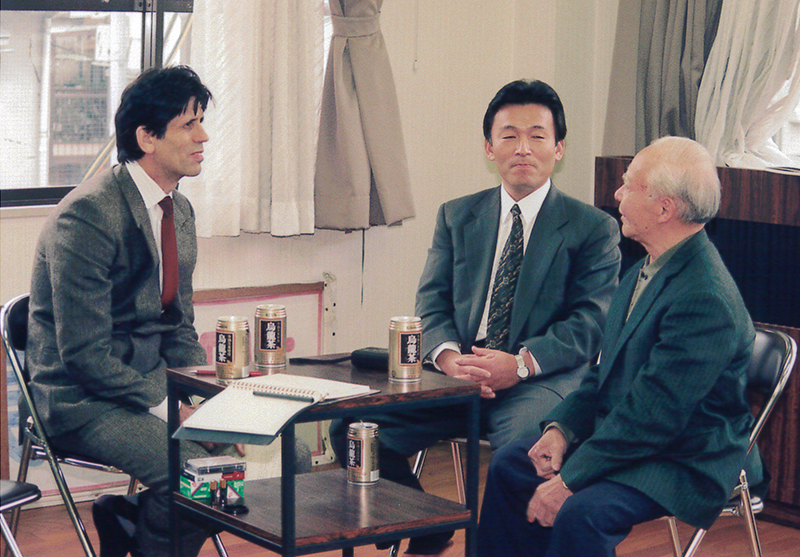

そんなある日、プラニンは、そうした稽古の解決法を考えるきっかけとなる人物と出会います。それが武術空手家 宇城憲治氏でした。

さっそく宇城氏在住の大阪に飛んでいって、宇城氏の話を聞き、技を直接体験したプラニンは、その圧倒的な武術のレベルの高さとともに、空手の究極を「敵をつくらない」とする、合気道にまさに共通するその理念に、いたく感激します。

以下は宇城氏に初めて取材した時のプラニンの手記です。

(季刊『合気ニュース』94号掲載 1992年8月取材)

合気道家が見る空手 ―― 取材を終えて

スタンレー・プラニン

宇城氏のようなトップレベルの空手家の前に立つと、私のような合気道家はただただ目を見張り、謙虚な気持ちになる。まず、驚いたのは宇城氏の突きと蹴りのものすごい速さだ。卓越した空手家と立ち合うのは、テレビで空手競技やボクシングの試合を見るのとはわけがちがう。

宇城氏と同レベルの速さとタイミングを持つ攻撃に、まともに反撃するのは不可能だ。つまり、攻撃の始まりから終わりまで、こちら側がそれと認識できる時間的、物理的余裕を全く与えないのである。これに対する唯一の方法は、相手の攻撃の起こりを充分予測して、自分のほうから先に動く、ということだろう。しかし合気道開祖・植芝盛平翁がよくお話しになり、演武などで見せたこのような神技的次元の“勘”というものは、たいていの合気道家にはまだまだ達し得ないレベルなのである。

合気道家がこうしたスピードを持つ攻撃に、実際に対処し得るかどうかという論議はさておき、ここではっきりわかっていることは、こうした空手稽古などに比べて、現在の合気道稽古がかなりスローペースに行なわれる傾向にあり、この現状を考えると、合気道家がまともに太刀打ちできるとは考えられないということだ。トップクラスの空手家やボクサーが仕掛けるようなパワフルで素早い攻撃に、普段のんびりと稽古を行なっている者が、どうして突然対処できるようになろうか。

現実的に言えば、実戦での合気道の効用性に対する私たちの期待度を縮小せざるを得ないのではないか。でなければ、そうした速い、パワフルな攻撃に対する稽古を今後取り入れていくなど、稽古方法を考えていかなくてはならないだろう。(もちろん安全性ということもこれまで通り忘れてはならないが)

合気道家がそのような方法で稽古をしていくには、まず、今は全くお粗末ともいえる攻撃方法を基本から学ぶことが必要となるであろう。とすると、合気道稽古に基本的な蹴りや突きの練習を組み込むということになる。空手やボクシングのような格闘技を合気道稽古に取り入れること自体、おそらく意見の分かれるところであろうし、多くの反対もあろう。しかし、他にどんな良い方法があるだろうか。合気道稽古における弱弱しい非現実的な攻撃が合気道の一番の弱点であるし、それがまた批判の最たる原因となっているのであるのだから。

合気道家がそのような方法で稽古をしていくには、まず、今は全くお粗末ともいえる攻撃方法を基本から学ぶことが必要となるであろう。とすると、合気道稽古に基本的な蹴りや突きの練習を組み込むということになる。空手やボクシングのような格闘技を合気道稽古に取り入れること自体、おそらく意見の分かれるところであろうし、多くの反対もあろう。しかし、他にどんな良い方法があるだろうか。合気道稽古における弱弱しい非現実的な攻撃が合気道の一番の弱点であるし、それがまた批判の最たる原因となっているのであるのだから。

周知のごとく、現在行なわれている合気道稽古は、いわゆる“紳士協定”に基づくものである。このためわれわれは比較的単純でゆっくりとした攻撃を仕掛けるし、辛抱強く技がかかるのを待って投げられたりもする。こうした方法は確かに初心者に対してや、また安全のためには必要なことだろう。がしかし、上級の者はもっとレベルの高い攻撃や不意の攻撃などに対する練習を積むようにして、常に向上をめざすべきである。

プラニンは、この宇城氏との出会い以降、合気道専門誌『合気ニュース』に、宇城氏の武術論を連載することを決意します。その連載の内容がのちに宇城氏の空手書『武道の原点』『武術空手の知と実践』『武術空手への道』を生み出す土台となっていきました。

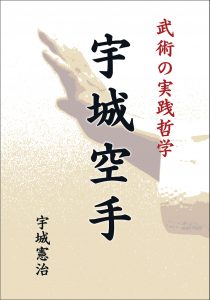

この度、どう出版で発刊する宇城氏の空手書2冊

『武術の実践哲学 宇城空手』

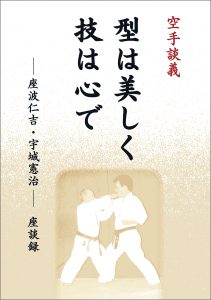

『空手談義 座波仁吉・宇城憲治 座談録』は、

上記の本を一つにまとめ、宇城氏によるさらなる追加・推敲を加えた宇城空手の決定版です。

武道の流儀、会派にかかわらず、真の武術を求める方々には必ず大きな学びとなることでしょう。

現在予約受付中、6月末発売です。

◆『武術の実践哲学 宇城空手』

◆『空手談義 型は美しく技は心で ― 座波仁吉・宇城憲治 ― 座談録』