読者の声| 季刊『道』 216号(2023年春)

知識ではなく、やる気や継続や自分自身の啓発みたいなものを育てるやり方に目からうろこが落ちる感じです

兵庫 会社員 男性

久しぶりに感想文を送ります。先日、兵庫県の竹中工務店記念館に家族で行きました。そこで娘が講習で、鉋ややすりなどを使用して箸置きと箸を作りました。刃物を使うので大丈夫かなと思いましたが先生がおられて実際に見せてやってみて教えてくれました。その他、館内には、昔の大工道具や木を切るのこぎりなどいろんな種類(鉋だけでも何十種類もありました)の道具があり、また大きな原木が置いてありました。お寺を作るための木や組木や仕掛けなど道具以外に職人の技術のすごさがありありと感じられます。

ふと去年の『道』の記事の小川棟梁の話を思い出しました。この宮大工の技術はすばらしくすごいものでありますが、それを伝えていっている小川棟梁のすごさをまざまざと感じました。家に帰り、雑誌を探して読み返してみましたが、今のいちから知識を教えるやり方ではなく、やってみて見せて教えるやり方が真逆であるがそうした方が技術が伝わると思いました。知識ではなく、やる気や継続や自分自身の啓発みたいなものを育てるやり方に目からうろこが落ちる感じです。仕事でも今のやり方でいいのか、自分はできているのかなどいろいろ考えさせられました。

知恵は身体から生まれてくるという所が1番深いなと感じました

福岡 給食調理員 50代 女性

「知識ではなく知恵から」という言葉にもいまの私に足りないものを気づかせて頂きました。

これから自分がどのような行動をするべきかがみえてきました

鹿児島 男性

■気を活かし、人を育てる

勢いがあると、今まで不可能だと思われていたことも、可能にする知恵が湧き、行動力となる。本来であれば、この勢いを生み出す根本のエネルギーとは、人間の調和の心から自然と生まれてくるものなのだと思いますが、現代社会ではその調和の心を育み難い環境となってしまったがために、千年以上前に神社仏閣を作り上げた職人たちに溢れていた勢いや知恵が生まれにくくなってしまったのだと感じました。しかし、何も知らなければ何にも気が付くことができませんが、私たちはこの小川棟梁や宇城先生の対談を通して、『知恵を限りなく湧かせることはできる!』ということに気が付かせて頂けます。しかも、どこかのハウツー本から切って貼ったようなノウハウではなく、両氏の人生で培ってきた物の観方を通して、生きた哲学を読者に伝えて下さっています。両氏に追いつけるような人生を送ることができるかと言われますと、気後れしてしまうくらい生半可なものじゃないかと思いますが、季刊道の今号に登場された独立時計師菊野さんの言葉にも出てきたように、小川棟梁、そして宇城先生はとんでもない次元の世界で戦い、生きてこられた人生の師匠ですが、『同じ人間だから僕にもできる』という希望を与えてくれるエネルギーを感じました。

■茅葺きの魅力を伝え続ける

歴史的な伝統技術を守り伝えていく為には、真面目にやるだけでは足りない。むしろ衰退してしまう。宇城先生は何事も真面目にじゃなく、真剣にやれと教えて下さいます。真剣にやれば知恵が湧いてくる。真面目に茅葺き屋根を葺くだけに特化してしまうと、素晴らしい技術が衰退してしまう。相良さんが茅葺きに対して真剣に向き合うことで生まれるエネルギーが、『知ってもらわなければならない』という茅葺きの技術を生き残らせるための考えに至らせ、ワークショップや異業種とのコラボといった様々な展開をするという行動へ繋がってらっしゃるのだと思いました。相良さんの“真剣”が作り出すエネルギー、情熱を感じ、元気を頂きました。

■時代を越えて受け継がれる手仕事の情熱

菊野さんにとっての『田中久重の時計』のように、「自分にはできない」と思わせるのではなく、「自分もできるかもしれない」と意欲を掻き立たせてくれるような作品には本物の職人のエネルギーが宿っているのだと思いました。ただこれを受け取るには、優れた職人たちが残してきた作品だけではなく、その作品から作り手の想いを汲み取る(感じ取る)ことができるという受け手の感覚もとても大切になってくると思います。無形・有形に限らず人間社会で出会う創造物は自分と同じ“人間”が創り上げたものです。魅力を感じる素晴らしい創造物に出会った際には「自分にはできない」と、自分とは関係の無いものとして見るのではなく、少しでも「自分にもできるかもしれない」と奮い立たせてくれるその創り手の想いのエネルギーを感じ取ることができる人間になりたいと思いました。記事を読ませて頂き、元気と勇気、やる気を頂きました。

■塩から社会を見てみれば

毎号工藤さんの記事を読ませて頂いて、真に人々の健康のための医療を実現するためには、社会全体の仕組みを変えなければならないのだと思い知らされます。社会の仕組みを変えるには、まず人が変わらなければなりません。ですが、人だけが変わってもその仕組みを支える本物の医療がなければ夢物語になってしまいます。そういった厳しい世界で、実績を重ね真実を追求する行動をし続け、技術を絶やさないように奮闘している方たちがいる。すぐには社会は変わらないかもしれないけれども、その時が来たら一気に社会を引っ張っていくのは、工藤さんのような行動を続けている方たちなのだと思います。

■愛と関わりと連携で輝きを取り戻す子どもたち

学校や教室に『いかない』と自分で判断して決めたことでも、まだまだ社会では普通ではない子だというレッテルを貼られてしまっているような気がします。自分で判断するというブレない心が大事であって、芯あるココミさんのような子たちが安心して自分の才能を育み、発揮できる環境を整えてあげることがこれからの日本にって大切なことであると思いました。

■ミツバチが教えてくれること

シカの声をただ気持ちいいなと思って聞く、風が吹いた、鳥が羽ばたいたという出来事に対して、ただ見たまま感じる。私は何だか解放されたような気分になりました。そのまま受け止める。それが素直に生きることに繋がるのだなと思いました。ハニーさんの連載からは、素直になることや、楽しいことややってみたいことはやってみたら良い!というメッセージを受け取り、毎回元気を頂いていました。そして、ミツバチを通して地球環境のこともたくさん教えて頂きました。『ミツバチが教えてくれること』の連載は最終回ですが、今後もハニーさんはみんなをワクワクさせる形で活躍されていくのだなと思いますので、ハニーさんの新しい活動を楽しみにしています!

■私たちは銀河の中に生きている

人間が宇宙からの視点に立つには、宇宙からのエネルギーをしっかりと受け取ることができなければならないのだと思います。地球や全ての仲間に感謝ができる日は、私の師である宇城先生の教えが世に広まったときだと思います。オーロラの美しい写真、恐ろしさを感じさせつつも、その不可思議さで人を惹きつける日食の魅力。宇宙は色んな形で人間に『私(宇宙)を見ろ!そして感じろよ!』とメッセージを送り続けてくれているのかもしれません。

■地球を歩く

曲がりくねった大木の葉や枝の隙間から陽の光が輝いてる写真に心が吸い込まれました。この場所に立ちたい、そして静かな時間を過ごしてみたいと感じました。

■今日も、いい日

読んでいると、泰子さんの部屋の窓から見える美しい風景を想像し、永遠を感じると共に、ふと物悲しい気持ちが胸に残りました。宇宙、地球は永遠で大きい。けれども、私たち人間は確かに生きていかなければいけない。一人ひとり、それぞれの人生があり、苦しくても、うまくいかなくても生きていかなければいけない。でも、心に永遠を感じることができれば、より良い人生を生きられる気がします。語彙力が無く申し訳ありません。

■ありのままの私たち

自然が起こす不思議な現象に対して「どうしてだろう?なんでだろう?」と興味を持ち、自然の声に耳を傾けることで、すべては調和の中で成り立っているということが分かってくる。物心つくまでには私にも同じ感覚があったのだと思います。しかし記憶に残る少年時代は、不思議なことに集中ではなく勉強やゲーム、サッカー等に興味が集中していて、自然の声に耳を傾けることが無くなっていたのだなと思い返しました。じっくり、ゆっくりと自然の声に耳を傾けることができる自分になりたいです。

■今日一日を生きる

髙梨一樹さん手記

普通の、所謂一般的な中流家庭で育った私にとって、髙梨さんの壮絶な生い立ちは手記を読ませて頂いただけでは想像することが難しかったです。幼いころから覚せい剤が身近に感じる環境で育ってこられたという手記から、やはり幼い頃の環境はとても大切なのだと感じました。また髙梨さんの言う『さかさまの家庭』という言葉を見るとなんだか悲しくいたたまれないような気持になりました。子供が安心できない矛盾を感じる家庭にいなければならないということを思うと、胸が苦しくなりました。将来、薬物依存症をなくしていくためには、まずは今苦しんでいる方たちを救うこと、そして今は関係ないと思っている人たちが薬物依存症の怖さを知ることだと思います。今の人たちを救い、これ以上薬物依存症の方たちが増えることを抑え、社会全体が薬物依存症の怖さを知ることで、新たに薬物依存症の方が生まれることを防ぐことができる。簡単なことではないと思いますが、ダルクの方たちの活動は、社会にとって特別な役割があるのは確かだと感じています。やはりダルクの方たちの経験は、薬物依存症で苦しむ方たちにとっても、薬物依存症ではない人たちにとっても、この先の人生にとって大切な情報を発信していける説得力があると思います。

■気づく、気づかせる

地球という大地から離れ、自由に動けるようになると他との共生が難しくなるのではないかと思いました。植物は物理的に根が地中に張り巡らされているので、直接地球と繋がっています。しかし、人間やその他動物たちは大地に接してはいるものの、植物とは違い根を張って大地と繋がっていません。大小なりの自我を持ち、自由に動くことができるようになった代償として、地球の調和のエネルギーを感じにくくなってしまっているのではないかと思いました。地球自体が宇宙から引き付ける調和のエネルギーを感知することができる層が、現在は地中であるとすると、エネルギーを感知することができる層を地表にまで広げなければならないと思います。人間一人ひとりが地面に根を張るかのように地球と繋がることで、調和のエネルギーを感知することができる層が、地表に広がり、人間も調和した共生共栄の精神を体現することができるようになるのではないかと思います。このエネルギー感知能力を高めてくれるのが、宇城先生の気なのだと思います。

■日常の奇跡

北海道の冬の厳しさは、『道』(武道、茶道など)の修行における『忍』に似ているのではないかと思います。平和な日本でただ何となく生きるだけではなく、師の哲学を学び、教えを守り行動し続ける。この生き方を何十年と続けることで、初めて師が伝えたかった真意がわかってくるのだと思います。私の勝手なイメージですが、人間の生き方にもエントロピー増大の法則が当てはまり、締まりの無い生活をしていると人生が霧散してしまって薄くなる感じがしています。そのエントロピー増大を食い止めて人生を濃ゆく引き締めてくれるのが師であり、その師とは人であり自然であり、厳冬であるのだと思いました。厳冬の川の中にいるタンチョウたちの写真を見ていると、身が引き締まる思いです。

これから自分がどのような行動をするべきかがみえてきました

東京 専門学校講師 60代 男性

宇城憲治先生と小川三夫氏の対談を読んで

知恵は身体から生まれてく、頭を使うより先に身体から身体がものを思う。

職人の世界はもう下手は下手言い訳が通用しない。

職人の有るべき姿、妥協のない優しさが感じます。

今の子供たちは部分化思考の教育を受けご都合主義のため全体を見失っている。

都合のよい所だけを切り取り人間の思考が部分体か全体かによって実態が変わってくる。

優先順位が分からないといけない。真面目で一生懸命やるだけでは伸びない。

これから自分がどのような行動をするべきかがみえてきました。二人の対談の必要性を感じています。ありがとうございました。

素晴らしい教えをありがとうございました

静岡 理学療法士 50代 男性

今回も素晴らしい生き様の方々から発せられる言霊にとても勇気をいただきました。

小川氏、相良氏、菊野氏は物作りの達人。

つまり職人の方々でしたが、職人は出来上がった物で判断されるので嘘はつけない。努力しても結果を出さないと意味がない。まさしく宇城先生が常々おっしゃられる武術修行の厳しさと一緒なのだと思います。素晴らしいと思われる物を作るためにどれだけ魂を込めたのか。日々が、努力という世界よりもっと厳しい命をかけたもの、自分の存在価値を賭けたものであると感じます。私もオーダーメイドインソールを作製して足元から姿勢を直し元気になっていただくという理念で自分の治療院をやっていますが、職人の方のお気持ちがよくわかります。日本が世界に誇れる国になったのは、このような職人の方々がいたからです。職人パワーのお陰です。今の日本はどうでしょうか。失われた30年といわれますが、その間職人は冷遇され、機械のオートメーションの世界に淘汰されてきています。人を支える物に職人の魂が宿っているから使う方にもその魂が伝導していくことが元気で逞しい日本人を育てていたのです。機械では魂は伝わりません。ですから、人間も弱くなってきているのでしょう。日本再生の鍵は、職人文化を再生することだと信じております。

そして、船橋氏の「自分の魂を歓喜させるためには、起こる出来事に一喜一憂せずにそれも運命だと捉えて受け流すことが大事。」のお言葉にはとても救われました。最近、色々な出来事が同時に降りかかってきて精神的に疲れている状態でした。頑張らねばと思うほど疲れる自分がいました。が、疲れたら疲れたと認めることが自分に素直であること。その素直さが上昇するパワーを生み出すことではないかと感じています。

皆様、素晴らしい教えをありがとうございました。

たっぷり読み応えあり、深く感じかつ考えさせられた号でした

東京 会社員 60代 男性

今号も、たっぷり読み応えあり、深く感じかつ考えさせられた号でした。

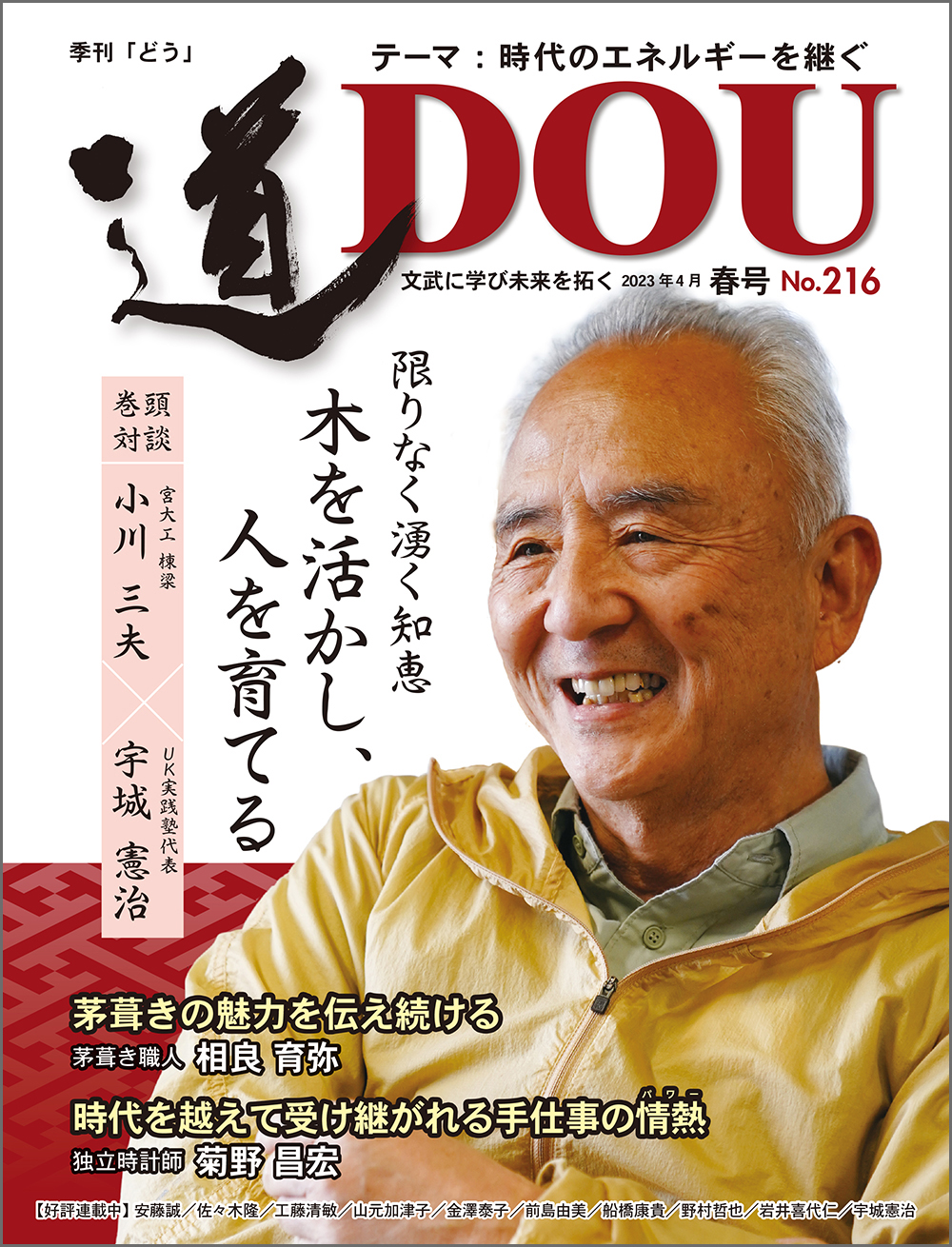

表紙の小川氏の写真には、柔和な笑顔の裏に、確固とした芯と奥深い思慮が感じられ、ついつい魅入られてしまいました。また、若干お若い頃と思われる、やりがんなを手にした写真の表情は真剣そのもので、緊張感が伝わってきます。

競工舎の施工した建物は美しく、「はぁ」とため息が出るほどで、是非実物を見てみたいと思いました。

小川氏は2度目の登場ということで、バックナンバーを再読し、ご著書も拝読しましたが、やはりその頃から全くブレていないと感心させられました。

対談の冒頭では、「前回の対談を読んだが、あんないいことは言えないな、もう」と笑っておられたとのことでしたが、さらに進化して、さらに極められていると感じました。

宮大工と武術と道は違っても、その道を極めようとする小川氏と宇城先生に、例えば弟子の指導法など、随所に共通点を感じ、特に印象に残ったのは、「知識以上のものは出来ない。知恵は限りなく沸く、知識は教えただけで、そこで止まる。しかし知恵は違うもっともっと無限にある。」というお話でした。

「先に身体ありき、頭が邪魔をする」とは、こういうことかと再認識させられ、私自身、知識偏重で頭でっかちな傾向があり、それが自分自身に蓋をしているのだと改めて自覚され、反省をさせられました。

対談は、意気投合している様子がありありと伝わってきて、小川氏も意気に感じたのか、小川氏が西岡棟梁の木札を宇城先生に「これ、持っていくかい」と、さりげなく言ってのける場面は、職人の粋を感じてちょっと感動的でした。

茅葺職人相良氏の記事では、200年、300年がデフォルトの時間感覚という、とても長いスパンで物事を考えられていることにハッとさせられました。

先人達が建てた住居は、200年、300年前のものであり、それを修復して更に200年、300年持たせる。という考え方。

独立時計師の菊野氏も、時計師を志した決定的なきっかけは、1 5 0年以上前の田中久重の万年時計のテレビ番組を見たこと。「同じ人間だから僕にもできる」と思って、実際に腕時計でやってのけたことが凄く、ここに` サブタイトルにもあった、時代を越えて伝わるエネルギーがあったのだと。また、実際に作ろうと体を動かすことで、小川氏の言う「知恵が限りなく湧いた」のだと思いました。

小川氏も相良氏も菊野氏も先人達からの伝統を引き継ぎ、継承する生き方が素晴らしく思え、しかもただ引き継ぐだけでなく、世の中の変化に合わせて攻めていく(相良氏)姿に、これが不易流行ということかと思いました。

工藤氏の記事では、毎号読む度に、私たちがいかに間違った健康の常識に踊らされ、染められてしまっているかを認識させられます。「減塩が体に良い」と思い込まされ、それはプロパガンダであって、病人を作って儲けようとするビジネスであること。それによりかえって健康を損ない、薬に頼らざるを得ない状況に自らを追い込んでいること。人間には` 免疫力と自然治癒能力という素珀らしい機能を持っているのに、多くの人がそれに気づいていないこと。そのようなことを強く考えさせられます。

今号も付箋を貼りながら、マーカーで線を引っ張りながら繰り返し拝読しました。

前島氏、船橋氏、金澤氏、山元氏、岩井氏の記事では、やはり人間には、愛情と絆と自然との関わりが不可欠であることを教えて下さいます。

佐々木氏、野村氏、安藤氏の写真は相変わらずため息が出るほど美しく、添えられた文章は、お三方ともまるで詩のように感じます。お三方とも自然と調和して融合している故かと。

最後の記事である、連載「気づく気づかせる」は、今号のまとめのようにも思えました。

今回も素晴らしい内容をありがとうございました。次号もとても楽しみにしています。

小川さんのお話されている言葉の一つ一つが心にぐっと入ってくる

奈良 主婦 女性

巻頭対談は宮大工棟梁 小川三夫さんとの約13年ぶりの2度目の対談とのこと。やってこられた方のお話だから本当に心に残り何度も小川さんのお話やお言葉に触れたくなります。お話されること全てが惹きつけられる想いです。

167号の『道』、『棟梁』で小川さんのお話されていることも本当に有難く人間に大切なことを教えてくださっているように感じます。

今回の対談でお話してくださっていること全てが、今の人間の在り方や教育、子育てのことのように感じます。

自分の考えだけで判断し何も真実が見えていない、身体より頭が先にきてしまう自分に小川さんのお言葉を思い出しながら自問自答するそんな時間が続きます。

身も心も自然に委ねて感じる。空間に委ねて感じる。

自然にただ身を任せて頭で考える自分を取って身体で感じられる人間に近づいていきたいと改めて思います。

頭で考えない身体になれるよう自然の中に身を置くことから始めようという思いにもなります。

小川さんのお話されている言葉の一つ一つが心にぐっと入ってくる。

「先に身体だよな。身体がものを思う」

そして小川さんの全てのお話を何度も読み返しながら宇城先生が常日頃私たちにお話してくださっていることと全てが一致していく思いが込み上げてきます。

茅葺き職人 相良育弥さんのお話

「生きていく技術を身に付ける」「生活に必要とされる百の業ができる「お百姓さん」になりたい」

人間に本当に必要なことであり身体でしかできないことだと思います。

相良さんのお話を拝読して身体でしか分からない感じられないことを大切に生きていきたいと強く感じました。

その大切さを子どもたちに繋いでいける大人になっていきたいです。

「茅を刈って土に還る」「土に還っていく」人間の生き方の原点のような気がします。

このような生き方を自然としていれば間違いはないのだろうと思います。

調和する生き方なのではないのかと感じます。

「知ってもらわないと、なくなるのがとめられない」とのお言葉から本物を知ることの大切さを改めてより深く感じ

「攻めないと守れない」「守るだけの姿勢だと現状維持しかなく、劣化していくだけなのです。」

「守る」ということを改めて自分に問い直しています。

真実、真剣、実践とはこういうことなのだとお話されること全てが心に残ります。

時間軸のお話から今の自分が生かされていること、宇城先生が私たちにお話してくださる「38億年+α(自分の存在時間)」の自分を見る感覚になりました。

「そういうことで「個人を越えている」という表現になるのでしょうか」

相良さんの一つ一つのお言葉や生き様が本物の命の繋になるのかと込み上げてくるものがあります。

独立時計師 菊野昌宏さんの「古びていくものに美を見出すというのは、日本の特徴でもあると思うのです。」

日本の文化にはそのような感覚がたくさん詰まっていると思います。

そして私たち日本人にもそのように感じ取れる感覚が身体に存在していると思います。

工藤清敏さんの連載では毎回知らない現実を知らせて頂き、生活を変えていくきっかけになります。

『道』に登場される全ての方々が自然と共に人に寄り添うお姿、自然に溶け込むお姿をこうして見せてくださることで知らないことを知れる、そして「自分が変わる」に繋がっていきます。

今回の『道』では人間の手、人間の身体、人間の心って本当に素晴らしいものであることを深く感じさせて頂きました。

私たちの周りには足りないものなんて何もない、全て揃っているのにどうして対立してしまうのか。

どうして自分、自分になってしまうのか。

頭ではなく身体、心で感じることを取り戻していきたいと強く思った『道』216号でした。

「寄り添う」を身体で感じながら日々勉強していきます。

『道』に登場される方々のお話を読み進めては宇城先生がお話してくださることと重なり、その繰り返しで読み進みました。

今見つめ直すもの、人間の在り方、親大人の在り方、生かされている者としてどうあるべきかの道しるべを頂いたように感じます。

今回も『道』216号での学びをありがとうございます。

素直さ、謙虚さ、調和の心を忘れず仕事をし、将来は行動や魅力で人を引きつける人間になりたい

静岡 職人 30代 男性

宇城先生と小川三夫氏の対談は、「職人の世界では言い訳は通用しない世界。職人は紳士でありジェントルマン。言い訳をしない、嘘をつかない、行動で示さなくてはいけない。」のお言葉は職人として働く私の心にとても響きました。

私も現在の師匠の仕事を拝見し憧れの存在「ああいう人になりたい」という思いで精進しております。

私も素直さ、謙虚さ、調和の心を忘れず仕事をし、将来は行動や魅力で人を引きつける人間になりたいと思います。

先人、棟梁の思考の深さに触れることができ、学ばせて頂きました

愛知 教員 50代 男性

東大寺の大仏殿の中の大きな梁が九州の霧島から運ばれてきたお話の中で、山奥から木を切り出し、下の海岸まで持っていくのに人間が10万人、牛4000頭必要だったことに大変驚きました。

そして、小川棟梁が仰った

「それを運ぶのには、知識ではなく、知恵だよな。知恵で運ぶんだ。」

「知識以上のものはできない。知恵は限りなく湧く。」

「知識は教えただけで、そこで止まる。しかし知恵は違う。」

のお言葉に、先人、棟梁の思考の深さに触れることができ、学ばせて頂きました。

また、何事も身体で覚え、自然に動くことの重要性と、それが限りなく湧く知恵に結び付いていく連結(連動)性も感じました。

最後に、「やはり作るものは先に描いておかないと。」の通り、先の全体像を見通す視野を持って、行動していきたいと思います。

「連載 気づく、気づかせる」感想

岩手 教員 60代 男性

心理学の勉強をし、SCとして小学校・中学校・大学で1年間相談をしてきました。

健康とは病気であるかないかではなく「生き生きと生きているかどうか」

「継続している状態でありその時点で判断するものではない」と感じます。

宇城先生がご指摘しているように支えあって生きている人間関係から切り離された子どもたちが病み、声なき声を上げているのを感じます。どうしたらいいのか日々悩むのですが、今必要なのは「寄り添うネットワークをつくること」なのではないかと思っています。

子どもたち、先生方、保護者の皆さんのネットワークづくりの触媒になれたらと手探りで取り組んでいます。

道塾で体験したことをカウンセリングにどう生かすかを考えていきたいと思います。

宮大工の小川三夫さんのお言葉は、本当に素晴らしかったです

静岡 自営業 女性

今回の、宮大工の小川三夫さんのお言葉は、本当に素晴らしかったです。小川さんのお言葉一つ一つを感じるだけで、よい人材(財)が育つのは明白です。

このような方が日本にいらっしゃることは奇跡。我が国の宝です。

毎号とても勉強になります。ありがとうございます。

たっぷり読み応えあり、深く感じかつ考えさせられた号でした

東京 会社員 60代 男性

今号も、たっぷり読み応えあり、深く感じかつ考えさせられた号でした。

表紙の小川氏の写真には、柔和な笑顔の裏に、確固とした芯と奥深い思慮が感じられ、ついつい魅入られてしまいました。

また、若干お若い頃と思われる、やりがんなを手にした写真の表情は真剣そのもので、緊張感が伝わってきます。

鵤工舎の施工した建物は美しく、「はぁ」とため息が出るほどで、是非実物を見てみたいと思いました。

小川氏は2度目の登場ということで、バックナンバーを再読し、ご著書も拝読しましたが、やはりその頃から全くブレていないと感心させられました。

対談の冒頭では、「前回の対談を読んだが、あんないいことは言えないな、もう」と笑っておられたとのことでしたが、さらに進化して、さらに極められていると感じました。

宮大工と武術と道は違っても、その道を極めようとする小川氏と宇城先生に、例えば弟子の指導法など、随所に共通点を感じ、特に印象に残ったのは、「知識以上のものは出来ない。知恵は限りなく沸く、知識は教えただけで、そこで止まる。しかし知恵は違うもっともっと無限にある。」というお話でした。

「先に身体ありき、頭が邪魔をする」とは、こういうことかと再認識させられ、私自身、知識偏重で頭でっかちな傾向があり、それが自分自身に蓋をしているのだと改めて自覚され、反省をさせられました。

対談は、意気投合している様子がありありと伝わってきて、小川氏も意気に感じたのか、小川氏が西岡棟梁の木札を宇城先生に「これ、持っていくかい」と、さりげなく言ってのける場面は、職人の粋を感じてちょっと感動的でした。

茅葺職人 相良氏の記事では、200年、300年がデフォルトの時間感覚という、とても長いスパンで物事を考えられていることにハッとさせられました。

先人達が建てた住居は、200年、300年前のものであり、それを修復して更に200年、300年持たせる。という考え方。

独立時計師の菊野氏も、時計師を志した決定的なきっかけは、150年以上前の田中久重の万年時計のテレビ番組を見たこと。「同じ人間だから僕にもできる」と思って、実際に腕時計でやってのけたことが凄く、ここに、サブタイトルにもあった、時代を越えて伝わるエネルギーがあったのだと。また、実際に作ろうと体を動かすことで、小川氏の言う「知恵が限りなく湧いた」のだと思いました。

小川氏も相良氏も菊野氏も先人達からの伝統を引き継ぎ、継承する生き方が素晴らしく思え、しかもただ引き継ぐだけでなく、世の中の変化に合わせて攻めていく(相良氏)姿に、これが不易流行ということかと思いました。

工藤氏の記事では、毎号読む度に、私たちがいかに間違った健康の常識に踊らされ、染められてしまっているかを認識させられます。「減塩が体に良い」と思い込まされ、それはプロパガンダであって、病人を作って儲けようとするビジネスであること。それによりかえって健康を損ない、薬に頼らざるを得ない状況に自らを追い込んでいること。人間には、免疫力と自然治癒能力という素晴らしい機能を持っているのに、多くの人がそれに気づいていないこと。そのようなことを強く考えさせられます。

今号も付箋を貼りながら、マーカーで線を引っ張りながら繰り返し拝読しました。

前島氏、船橋氏、金澤氏、山元氏、岩井氏の記事では、やはり人間には、愛情と絆と自然との関わりが不可欠であることを教えて下さいます。

佐々木氏、野村氏、安藤氏の写真は相変わらずため息が出るほど美しく、添えられた文章は、お三方ともまるで詩のように感じます。お三方とも自然と調和して融合している故かと。

最後の記事である、気づく気づかせるは、今号のまとめのようにも思えました。

今回も素晴らしい内容をありがとうございました。次号もとても楽しみにしています。

巻頭対談から物凄いエネルギーが入ってきた

静岡 農業 40代 男性

今回の巻頭対談が以前にも宇城先生と対談された小川三夫さんという事で非常に楽しみにしておりました。

今回の対談では本当にその一言、一言に、頷きながら読んでしまいました。

昔の日本にあった、職人魂、それが今では無くなっていて、良いものを作ろう、

ではなく早く、楽に、になってしまっているという事。「木のあて」という言わば癖のようなものも、全て、使い切る。全てを活かす。これはまさに昔の大工や職人達は、自然の中にあるものを如何に無駄にしないかという魂があったのだと思います。それが今は、宇城先生が言われている通り、自分の都合の良い事しか見ようとしない。それはエネルギーが無いからだと思いました。

唐招提寺の修理も、それを新築できる子を育てておけばいい、という小川さんのお言葉に、対して、現代は修理も全て対処療法になっていて、それでは本来の姿が時間と共にその杜撰な修理により、失われていってしまうと思いました。また小川さんのような発想はやはり伝統、職人の技があるからこそ生まれてくるものだと思いました。大工としての「実力」だと思います。それはまた「本物である」という事でもあると思います。「建てた人の気持ちが分からなかったら何もできない」というお言葉も、今の日本にはその人の気持ちを考える力が全く無いのだと。政治などはまさに自分の都合により、この国の政治を行い、後進国まで後退させていると感じます。

「部分しか分からないやつはなかなか時間がかかる」というお言葉がありますが、これもまさに今の知識偏重教育がそのような部分でしか何事も見る事が出来ない人間が増えるのを増進させていると感じます。宇城先生の「優秀な人間は何を一番にすればいいか、優先順位が分かる」というお言葉もまさに全体が見える、という事であり、そのような人間がいる組織は成長するのだと思います。それに対して今の政治家は「自らの我欲」という「部分」でしか見ていないと思います。

また癖は「自分であたま打たなくちゃダメ」という小川さんのお言葉も、まさに職人の身体からくる感覚の言葉だと。人に言われるのではなく、自分自身で気づかなければ治らないという身体の世界の厳しさであると思いました。またその為には人が沢山いなければいけない、人がいるから自分がどこが違うのか気づく事ができるという事も本当にただ、自分だけでなく、周りと協調し成長していく、という事だと思いました。

「分かりました」と言葉で言っても、身体で覚えるのが本当の事。自然に動く。という言葉も、本当に今の世の中はそのような世界そのものが無くなってしまっていると。何でも知識で分かった、理解したと思うのが、普通になってしまっていると感じます。それにより、昔の人々の知恵が消え、無限に限りなく湧くエネルギーが無くなっているいるのだと。宇城先生の言われる、「知識は過去形、知恵は未来形」というお言葉がまさにだと。知恵は身体から生まれてきて、知識は頭から生まれる。職人とは本当のジェントルマン、嘘をついたら一発で分かる。それだけ純粋な真実の世界が身体から生まれる知恵なんだと。昔は日本の武士も武術修行により身体の世界がありましたが、今の知識偏重の日本にはありません。小刀の扱いも出来ないような人間が、もっと危険な兵器だとか、更には戦争だと言い出しています。

「育てる」なんてのはのぼせすぎている。育つ環境を作ればいい。これもまさに知識があるほうが偉い、だから上から目線で「教える」「教育」だと。そのような空気が、真に人間を育てる事ができないという弊害を生んでいるのだと。以前、宇城先生が「育む。ただそれだけ」と仰っていたのとまさに同じ事だと思います。

また「我」「自分」が強い人は人の事に気づけなく、素直ではない。曲がって入る。その我をとっていくのが人間としての修行で一番大事な事なのではと思いました。

今回の小川三夫さんと宇城先生の対談は本当に学ぶべき事、自分も農業をしておりますので、本当に感じる所が多く、それでいて、今の日本、世の中の矛盾や問題をまさに正鵠を射ているお話のやり取りに、何か昨今の世の中の空気から感じている胸のモヤが晴れたような気持ちになり、本当に元気を頂く事ができ、また自分自身もこれからどのように歩んでいけばいいのかの、強いエネルギーを頂いたと感じています。

茅葺き職人の相良さんのお話では守るには攻めないといけないという事。それは自らが新しい世界に触れて成長する、という事ではと思いました。

何代先の事を考える。個人を越えて先人だけでなく未来の事も両方、という事は、生かされている「今」という自分を強く持ち、何をすればいいのかを悟っていく事に繋がるのではと思いました。

岩井さんのお話でも、「理不尽も自分で勝手にそう思い込んでしまう。それが病気であり、そういう時の為に仲間がいる」というお言葉も小川さんの「我」のお話と通じるものがあると思いました。これも岩井さんが薬物依存という事に対して、身体は勿論、魂であたっているからこそ、そのような言葉があるのだと思いました。

それに対し、今の国の薬物依存に対する動きは知識でしかないと思います。

「気づく、気づかせる」はまさに今回の『道』の総括のようなお話ばかりで、今号を読み進める中で、その「先」「未来」に向かう為に何を学べばいいのか。何を考え、何を感じ取ればよいのかが、全て網羅されていると。たった4ページほどの記事の文章、言うならば全てに赤線を引かなくてはならない位の内容だと思います。

またその中でもやはり「謙虚になること」が本当に大事であり、その謙虚を身体で身に付けなければならないと思います。

今回の『道』も巻頭対談から物凄いエネルギーが入ってきて、一種のフリーズ状態のようになってしまうくらいでした。その後に身体で感じた感覚を頭で必死にこうして文章にしている、そのような感覚でした。

まだまだエネルギーが入ってくると、感じています。

素晴らしい記事をありがとうございます。

今後とも引き続き、宜しくお願い致します。

今号からも温かく明るく大きなエネルギーをいただきました

福島 公務員 50代 男性

季刊『道』に登場する実践者の方々の本質的共通性には毎号驚かされるばかりですが、今号も実践者の方々の高いエネルギーと根源的なメッセージが紙面からストレートに伝わってきて、暗い闇の中で広く明るい星空を見上げているような、温かい何かに大きく包まれているような、今自分が世界に対して感じている心の中のことが全て腑に落ちるような不思議な感覚になりました。

読了後、幾度もページをめくり、マーカーやメモをしたところを読み直しておりますが、その度に実践者の方々のメッセージが繋がり続け、連鎖が止まらず、過去の『道』や、実践者の方々の著書を本棚から引っ張り出して読み直す幸せな時間を過ごしております。

今号では「過去」「現在」「未来」という時間と、我々の存在する「空間」について考えさせられました。私は「過去」は文字通り過ぎ去って戻らないもの、自分が存在していない「空間」は自分に繋がりのない別のものと感じていました。しかし、過去は現在を通して未来に繋がるひとつのものであり、自分のいない別な空間というものはなく、宇宙の果てまでも自分のいるひとつの空間なのだと感じました。そのひとつの時間と空間の中で、この地球に「命」というものが存在していることは本当に奇跡だと思いました。

宮大工棟梁 小川三夫さんの記事「一人ひとりの力じゃなくて、みんなの技だから、みんなで協力することは大事なことなんだ。」「知識は教えただけで、そこで止まる。しかし知恵は違う。もっともっと無限にある。」

茅葺き職人 相良育弥さんの記事「昔を考えれば考えるほど後のことも考えないと、辻褄が合わないんです。」

銀河浴写真家 佐々木隆さんの記事で紹介されていた宇宙飛行士 野口聡一氏の言葉「我々人類に必要なものは全部地球にある。」

写真家 野村哲也さんの記事「天からこの地を見下ろしたら、どんな風に見えるのか?地底からこの世を見上げたら、どんな光景なのか?」「地球は一日一生の世界」

書家 金澤泰子さんの記事「天と溶け合うように生きていると、今まで生きてきた時空は全てが滅び行く地上のことであったとのだと思える。地上は滅びに満ちている、けれども天に滅びはない。」

作家 山本加津子さんの記事「目には見えないけれど、何か約束ごとの中にこの世界があるのだと感じる」

UK実践塾代表 宇城憲治先生の「現状を脱却するには自然界の真理に合わせ、人間界も『寄り添う』というネットワーク『絆』を作ることしかありません。」

繋がっていく記事を書き連ねては際限なくなってしまいますが、この「世界」がひとつであること、この世界には理(ことわり)が存在し、それに沿って生きることが幸せになる道であること、しかし、人は「我欲」に囚われ、自らを何かに束縛し不幸な道を無意識に選択していること、そこから脱却するには手放し俯瞰すること、日常においては故 木暮浩明先生の言葉「つまらないことにこだわらない」なのだと思います。

今号からも、本当に温かく明るく大きなエネルギーをいただきました。今も明日も前を向いて笑顔になれます。

次号も楽しみにしております。ありがとうございました。