■ 読者の声

本を読みながら、知らず知らずのうちに背筋が伸びます

岐阜 教員 40代 男性

私たち道塾で学ぶ者にとって必読の書だと感じました。道塾に通っても通っても、同じ話を宇城先生から何度聞いても、辿り着けない、理解できないことがたくさんあります。しかしそれがなぜなのか、宇城先生に学ぶとはどういうことなのかを、宇城先生の言葉だけでなく、麻子師範・拓治師範の言葉から学ぶことができました。

宇城先生に学びつつ、私たちの想像できないような葛藤を乗り越えた先にある言葉の数々は重いものでした。一方で、私たちが今どういう状態なのかについても、ずばりと言い当てられた気分です。

本から浮き上がってくる言葉とエネルギーによって私の体を射抜かれたように感じます。

そのなかで最も印象に残っているのが、麻子師範の次の言葉です。

「これまでの経験枠のみでのプライドと思考力では、エネルギーが入りません。太陽が照らしてくれている間は太陽のエネルギーで動けますが、その関係を断ち切ると、今が変化しないので動けません」

「一生懸命やっている—この言葉は自滅に向かう言葉であり、現実の自分と向き合おうとしないので、常に矢印は外に向いています。でも無意識なのでそのことに気づけない」

「宇城先生の世界はブラックホールに吸い込まれる覚悟の要る世界です。頭のプライドでは入れない。終わりもなく区切りもないです。ずっとゴールのない世界です」

本を読みながら、知らず知らずのうちに背筋が伸びます。

何度読んでも読むたびに違う発見や気づきがあります。

この与えていただいた気づきこそが大きな希望とエネルギーです

山口 教員 30代 男性

読むたび、手に取るたび、ご著書が視界に入ってくるたび、いろんな事を感じます。先生のエネルギーが時空ごとわたしを包んでくださり、そして何かのメッセージを与えてくださっていると思っています、またそのように感じています。

先生のご著書を読む前に、仕事のため、スポーツ関連の書籍を複数冊読んでいました。それらを読み終えて、まず浮かんだのは先生が私達に御指導いただいていることが如何に次元の違うものであるか、そして自分自身はスポーツの延長のような捉え方で宇城空手に取り組んでいたのだという強い反省でした。知らず知らずのうちに自分のものの捉え方が如何にスポーツ的な低次元のものになっていたか、それに全然気づけていませんでした。先生が御指導してくださっていることは、頭で理解し、そして実践することは絶対にできない、そのような次元のものでないことを今はっきりと認識することができました。

榎本師範が会見の中で「大人は全員矢印が外に向いている」と仰られていたことが同時に浮かんできました。私のような次元の低く、浅い捉え方しかできない人間は「どうしたらできるのか」と横着にもどうしても考えてしまうのだと思いました。そのような自分を変えていくということは、水月の章の広沢の池のようになれない原因を、師範が仰るように「内側に矢印を向ける」ことで、自分自身の中から掘り起こし、そして自分で気づき変えていく、それが自分の水面の波紋を鎮めていくことにも繋がっていくのだと強く思いました。

謙虚に謙虚にと思ってもまだまだ全く足りません。全くできません。しかし、この与えていただいた気づきこそが大きな希望とエネルギーです。もっともっと一歩一歩、歩みを進めていきたいと思います。

この度も本当に大きな希望とエネルギーを賜り、本当にありがとうございます。これからも何卒御指導、御鞭撻の程、心よりお願い申し上げます。

滋賀 教員 60代 男性

塾長先生の教えを幼い時から受けてこられた榎本師範と拓治師範が、それぞれご自身で体験され気づかれたことをご自身の言葉で語られることで、常々塾長先生のおっしゃることや実証の意味などを理解し直す機会になりました。

使う言葉は同じでも、低い自分のレベルでの理解では最初の段階で大きなズレがあり、それを知らずに繰り返し、強化することで全然違う方向に行ってしまうことの怖さを思いしりました。空手を学んではいませんが、「これでいい」と慢心して突き進むことの危うさ、愚かさは、日常生活のあらゆることに通じると思います。だからこそきちんと導いてくださる師の存在が必要であること、師につながれている自分のありがたさを思いました。

そして「謙虚」なように「ふるまう」自分から、真に「謙虚」に向かっていけるよう日々の行動を変えていきたいと思います。

岩手 教員 50代 男性

榎本師範、拓治師範のお話を伺い、宇城先生から学ぶ姿勢が根本的に覚悟が全く足りていないことを痛感いたします。特に自分に大きなフィルターがかかっており、宇城先生に教えて頂いていることを自分のレベルで解釈しています。

両師範の学ぶ姿勢を見習い、宇城先生に学ばせて頂きたいと思います。

京都 研究開発職 40代 男性

先生の気迫に加えて、両師範のお考えを伺うことができ、自分も必死について行きたいと思いました。妥協のない真剣だからこその生き様を伺い、身の引き締まる思いです。

日々の授業に精進したいと思います。このような著書を出版いただき、ありがとうございました。

神奈川 自営業 60代 女性

『宇城空手の神髄と継承(二)』が圧巻でした。初めて読んだ時に涙が止まりませんでした。

真っ直ぐで直向きな学びの態度、まっさらな自分となって初めて、贅沢で貴重な先生のご指導と向き合えるのだということ、そしてそれが自信となって行き、子どもたちの指導にも活きて行くということ。このような人生での学びは、他では得られるものではありませんし、迷った時に立ち戻る場所があるということは、本当に恵まれていることだと思います。

そして榎本師範の「矢印を自分に向ける」という言葉は、普段の自分の在り方、生き方にとって不可欠な指針となっています。自分にとっての正しい生き方、正しい努力の方向に向かう道を示して頂けた、実に貴重な一冊です。

大分 公務員 50代 男性

榎本師範、拓治師範が先生の指導を学び続け、感じ方の変化を拝読できることが有難いと感じました。読んでも、今の自分には理解できない感じ方もあり、甘い自分自身に気付かされました。

中身が全て真理をつくもので、濃いエネルギーの書籍です。ありがとうございます。

神奈川 会社員 50代 男性

「小さなズレに今気づくことが大事」これをもっと早く気づく必要があったと痛感しています。そして今もズレを治せないまま進歩が遅く方向がズレている自分を感じています。0.1度どころか、かなりズレている。それを身体から修正することが課題となっております。

仕事の中や家庭生活、色んな生活の中で出てくる自分の中にある妥協、そしてそれを正当化する「言い訳」をどうやってなくしていくか

佐賀 教員 40代 男性

先生のエネルギーにあふれている本を読ませていただき、本当にありがとうございます。色々と印象的な部分はあり、ぜんぶの内容を私の身体の中にいれていかないといけないと、思っていますが、特に印象的なのは第三章の部分です。

86ページ「先生の世界を知ると、先生のエネルギーでみな無意識に“自分が拡げられている”ので大きな気持ちになります。しかし、一瞬のつながりの場合、もしくは自分から解放されていない人の場合、それが表面的になります。身体、細胞は先生から放出されたエネルギーを受け止める力がありますが、頭が拒否する状態なので、どうしても、“自分が拡がった”と勘違いしてしまいます。」という榎本師範の言葉は、正しく私自身だな、と感じました。

そうやって勘違いしているので、先生の本物の教えが体の中で熟成どころか入っていない状態なのに、90ページにもある「『一生懸命やればできる、変わる』と思っているその思考こそが、受験やスポーツのバーチャルの頑張りがもたらした結果であり、それが日本人の人間性の劣化につながったといえます」と書いてあるとおり、「『一生懸命』やっているつもり」の自分自身の姿が見えてしまい、そういう自分自身はとても恥ずかしいことに気付かされました。

私は今、朝起きたらサンチンをしています。しかし、「土日だから休もう」「今日は早く出ないといけないから休もう」などできない日もありました。それは甘さにつながると思っていながら、それを享受している状態でした。たった10分やそこらも継続できない自分が、この本を読むと、本当に「穴があったら入りたい」と思います。しかもそのような妥協や言い訳は、そこだけではなく、日々の暮らしの中でたくさんあることに気付きました・・・。

96ページには、「榎本姉弟は試験前だろうが、書道や空手など関係なく出ている」というエピソードと共に、「だから、何かがあるから休むという考えが二人にはない。先生が大事にされている、自分都合で休まない信頼がちゃんと身についてるというふうに思います。」という部分も、今自分自身が妥協の中でできないことであるなあ、と思いますし、だから私の言葉や行動に芯がないのだとも思います。

仕事の中や家庭生活、色んな生活の中で出てくる自分の中にある妥協、そしてそれを正当化する「言い訳」をどうやってなくしていくか。また、それをなくすためには宇城先生の教えをしっかりと自分の身体にいれていくことが、私の課題であると自覚させられた一冊でした。

等身大の宇城先生の姿が浮かび上がり生涯の師と心の底から思えるようになりました

岩手 教員 60代 男性

今まで宇城先生からのメッセージをご著書や道塾でのお話から読み取ろうと努力してきたつもりです。しかし、どうしても独りよがりになっているのではないかとの疑心暗鬼にとらわれ、何年たっても先生の存在は遠くで輝く星のような存在でした。

しかし、「塾生たちへ」との言葉が添えられた二冊のご著書での麻子師範や拓治師範の率直な心の言葉を読み、等身大の宇城先生の姿が浮かび上がり生涯の師と心の底から思えるようになりました。

今まで何冊も読んだ先生のご著書のなかでも一番の書となりました。

大人が「自分ファーストというフィルターを外し」、「ゼロ化」に向かう心の持ちようを大切にし、人間の可能性と進化に向かっていく

愛知 教員 50代 男性

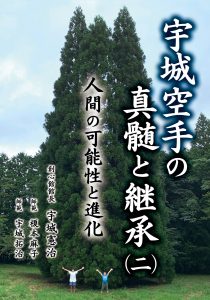

まず、宇城空手の真髄と継承(二)の表紙から空間の拡がりを感じました。

手をいっぱいに広げた麻耶さんと創太くんの伸び伸びしたお姿と子どもの真っすぐな心、それを自然と受け止めるかのように大きく育った杉の木がさらに空間の拡がりをみせ、2人の子供と杉の木、そして大地の繋がりを感じます。

また、何か読み手であるこちら側と表紙写真との境界がないような気がして、吸い込まれていきます。

何かが伝わってきますし、宇城先生の「教え」や「宇城空手の真髄」に近づくための、心構えという大切なメッセージを感じます。

実は、先週、高校剣道部の遠征途中に、熱中症のような症状で早く就寝する日が2日間続きましたが、枕元にこの本を置いて寝たところ、朝までぐっすり寝ることができ、体調も万全になりました。

明らかに、この本、そして表紙から出ているエネルギーのおかげであります。「安心」という優しい空気の中で、ゆっくり体を休めることができたのだと思っております。ありがとうございました。

さて、86ページからは榎本麻子師範の会見の内容に入ります。

しかし、読んでいくと、宇城先生が仰っている文書であると勝手に思い込み、信じてしまう程、お言葉がぴたりと合っていると感じました。

途中、「いや、榎本師範の会見だったはず」と思い、85ページのタイトルを見返しをして、「やはり、榎本師範だった」と確認するほどの合致でした。

それは、榎本師範が、師匠である宇城先生を常に映して、宇城空手の修行を積まれてきたからこそ、「教えが心身に巡る=(理解する)」ことの表れかと思いました。

そして、稽古では、宇城先生の教えから、「0.1度のズレ」に気づかれ、内面を作られてきたからこそ、「最近の麻子は内面によるゼロ化ができている(宇城先生より)」に結びつくことだと感じました。

さらに、その内面は、家庭内の空気を通じて、麻耶さんと創太くんへ伝播され、「なんか二人とも人に対して執着していない。だから余計に人がそばに来るんだと」「ゼロだからエネルギーがある。多分周りにいる人間が安心する」に繋がっていることだと思いました。

そうすると、この本の表紙写真が、その全てを物語っているのではと強く感じるところです。

~手をいっぱい広げた子どもの伸び伸びとした躍動感、子どもの真っすぐな心と大地と大木と繋がり、そして、大自然の重力と呼吸をも感じ、さらに、空間の拡がりにより境界線がなくなりこちら側が吸い込まれそうになる~

大人が「自分ファーストというフィルターを外し」、「ゼロ化」に向かう心の持ちようを大切にし、人間の可能性と進化に向かっていく(=宇城先生が仰る、みんな幸せになる)ことが、この本にはぎっしりと詰まっております。

唯一無二の本をありがとうございました。

宇城空手を学ぶというのは、どういう事なのか?それを真に語っていただいているのだと感じました

神奈川 パイロット 50代 男性

我々、塾生はいつも先生のご指導をいただいています。それは、常に実証ありきの世界です。そして、その実証はいつも我々の想像をはるかに超えるものです。また、それらの一部を、気を通していただく事により、身体を通じて経験させていただいております。

それらは、途方もない世界で、その大きさを推し量ることもできません。しかし、今回の新著を拝読し、その捉え方がずれている、あるいは、不足しているという事が改めて理解できました。それは、榎本師範、拓治師範の視点、考え方を通して、先生の世界がより明確になったからだと思います。

よく「目盛が荒い」という表現をしますが、自分自身は目盛自体が無いレベルだという事が分かります。その自分自身を捨てて、真に身体で学ぶ事ができた時、目盛が一つできるのだと思います。この新著を「読む」事はできるのですが、本当の意味での「理解」はできていない事が、自分で分かります。

宇城空手を学ぶというのは、どういう事なのか?それを真に語っていただいているのだと感じました。まだまだ自分自身の枠から出る事ができず、先生の世界を学ぶ準備ができていないレベルですが、それでも何とか、そこから脱却できるように修行を続けたいと思います。

気づかせていただいたことは、早く変化できるように、そして、さらに気づくことができるように、取り組んで参りたいと思います

兵庫 30代 女性

宇城空手の真髄と継承(二)を読ませていただいて、自分と向き合うことや子育てについて、多くの気づきをいただきました。

この本の中で「外に矢印を向けている」「自分を省く癖」と榎本師範がおっしゃっていましたが、まさに自分はその通りだと思いました。自分の変化には真剣に取り組んでいないにもかかわらず、周りや子どもにはこうあってほしいというような、自分の外に自分の欲を押し付けてしまっていたと気づかされました。子育てに関しては、自分をすっ飛ばして、子どもについて焦っていたと思います。近道やコツや答えや、そういうものがあると思っている、そういうものを与えてもらおうと思っている、そういう自分の横着さに気づかせていただきました。

また、榎本師範の言葉に「私たちはこれまでどうでもいいことを競争させられてきている。だから勝ち負けの方に目線がいってしまう」ということもありましたが、自分の外に尺度を求め、優劣で考える、そういう癖が自分にあることも気づかせていただきました。なぜ、どんなに自分ができないのかと自分と向き合うこと、宇城先生や空手についてもっと知ろうとすること、そして今までの自分を変えようと努力と工夫を自らし続けること、近道も裏道もなく、自分が自分でそこを一歩でも進むしかないということを、思わせていただいています。

まずは、空手を好きになりたい、夢中になりたいということを思いました。今までは、情けないことですが、やらなければならないと思ってしており、そもそも稽古自体が大変不足しておりました。空手に限らず、好きで夢中でやる、そして上達するという経験を、人生を振り返って考えると、ほとんどしてこなかったと思います。表面的であり、雑であり、やらねばならないことを、与えられてやってきてしまったと思います。その姿を子どもに受け継がせてはならないと思います。この本の中で、拓治師範が、ルーティンとして始めたことも、夢中になり、義務ではなくなったというお話をされていて、私も宇城空手を通して、そのように夢中になれる人間になっていきたいと思います。

また、この本を読んでの直接の感想ではありませんが、この本を読むことと、この5月に子どもが4歳になってから、一緒に稽古をするようになったということが重なり、本の内容がより強く自分に響いているように思います。「親の自分に実力があるかどうかを子どもたちは教えてくれる」と榎本師範が仰っているように、自分に全く実力がないことを子どもは教えてくれました。無理矢理はできず、通じず、子どもに合わせるとお遊びのようになってしまい、自分のよくないところをそのまま子どもは映しだし、気づかせてくれました。榎本師範が仰るように「まっさら」である子どもに、このような自分を映させてしまっていることに、自分が根本の中身から変わらなければならず、そうしなければ先がないということを思わせていただいています。

自分の姿や、親子の関係について、このように可視化してくださる宇城空手は、本当に有難いものだと思います。今気づかせていただいているものは、もし宇城空手がなければ、きっともっと後に、もっと取り返しのつかないかたちで、現れてきたに違いないと思います。気づかせていただいたことは、早く変化できるように、そして、さらに気づくことができるように、取り組んで参りたいと思います。ありがとうございました。

師と仲間たちとの絆を強くし、その輪を広げ、この世界を包んでいくこと、空気を変えていくことが次元を変えた戦い方なのだと思いました

福島 公務員 50代 男性

深い深い深淵に入っていくような、本当に凄い一冊でした。

読み終えて、榎本師範の会見にあった水中から上がって来た感覚のように身体がとても重く感じました。

一体何が大切なのか?

師とは?

覚悟とは?

変化とは?

人の存在する意味とは?

本当に様々なことを深く考えさせられました。

しかし、考えても、考えても全く答えが出ません。

思考上に浮かぶ答えは哲学や宗教、スピリチュアル的なものばかりで、それらが己を慰める甘い言い訳の言葉でしかなく、己の成長や実社会に対する実効性が全くないことは、宇城空手の末席を汚す修行の浅い私でもわかります。

頭では答えが出ない。

身体を通して真理を体験させるという高次元の師の指導に触れ、細胞(心)で感じ気付くしかない、頭の思考から身体の思考にシフトしていかなければならないのだと思います。

では、具体的にどうシフトしていくべきなのか?

その「答え」も全てこの本の中にありました。

この本に書かれている榎本師範と拓治師範の過去と現在の時間、師への思い、宇城空手を修める覚悟を今の私たちに映すことで、漠然としていた私たちの真剣さのなさ、甘さ、社会に対する生産性の低さを可視化し、宇城先生と両師範の生き様に一歩でも近づけるよう、人々全体の幸せという師の思いを実現できるよう、我々ひとりひとりが日常において実践に実践を重ね、変化成長することなのだと思います。

そして、師と仲間たちとの絆を強くし、その輪を広げ、この世界を包んでいくこと、空気を変えていくことが次元を変えた戦い方なのだと思いました。

本当に素晴らしい一冊でした。大きなエネルギーをいただきました。塾生の方のインタビューで出てきた「エネルゲイア」のように、人としてあるべき正しい姿に変化運動している状態を切らさず維持できるように修行いたします。

子供達に対して大人が、人間性、人間力ある生き方を見せることが一番の教育

福島 団体職員 50代 男性

宇城空手の真髄と継承(二)を読ませていただきました。書かれている言葉一つ一つに重さを感じました。読んでいて胸が熱くなり、本を持つ手のひらや足の裏に汗をかきました。

頭ではなく、心、体に先生、両師範の教え、気づき、エネルギーが伝わっているのだと読んでいてとても嬉しくなりました。ありがとうございます。

はじめに、人間性と人間力について宇城先生のお言葉があり、宇城空手がその核心へ導くものであることが書かれてあり、改めて私たちが学んでいる道の尊さを感じました。

そして第一章からは宇城先生、榎本師範、拓治師範の具体的で深いお話が怒涛のように続き、最後まで一部の隙もなく、全ての言葉が胸に突き刺さるようでした。先生、両師範からは自らを振り返らずにはいられないような厳しいお言葉もありますが、その裏には愛情に溢れ、宇城空手を学んでいるからには、自分を捨て、前に向いて進もうという希望溢れるものであると感じました。

できなければ意味がない。ただ、そのためには自らを捨てることを先生と両師範からは教えていただいたのかと思います。もっと深く、ひたすらに師を追求し、自分自身を深く掘り下げ、自分を捨てるということが人間性、人間力も高めるということを両師範が実践されていることは、塾生にとって何よりも希望です。

子供達に対して大人が、人間性、人間力ある生き方を見せることが一番の教育であり、宇城空手、宇城先生の考えを広めていくことが、自分と家族の幸せ、その先にある社会の変化に繋がる確実な道であることを心に深く感じました。

第五章人間の可能性 無から有を生む に、「無から有を生む」は未知の世界の扉を開くとのお言葉が書かれてあります。AIが急激に発達する時代の入り口に、無から有を生むという人間の可能性、素晴らしさについて明確に書かれた本として、未来にこの真髄と継承が語り継がれるのかと思います。

そのような本を読ませていただき、更に先生の気を体験させていただいている幸せを感じました。

本当にこの本は生きている、生きるというエネルギーが入っていると感じました

静岡 農業 40代 男性

宇城空手の真髄と継承(ニ)が手元に届き、少し読み始めたら一気に最後まで読んでしまいました。今回は榎本師範や拓治師範の談話があるということで、その部分から自分が何を学ぶことができるのか、何を感じるのか、非常に楽しみにしておりました。

お話の中でズレの話がありました。長期間過ぎた時のズレは遅過ぎる、1度のズレに今気づくこと、0.1度のズレはもっと大事だとあり、そのきめ細かさの度合いが深さへの気づきとなる。これは学ぶ際の姿勢、心もそうだし、まさに型で身体もそうあらねばならないと思いました。そのような世界だからこそ、全て観えていて、直し方も全て分かる、直したらそのように出来るようになる。まさにスポーツなどは何も分かっていない、レベルの浅い世界だと分かります。だから勝つか負けるかでゲームとなるのだと思います。武術は生き死にであるからゲームでは駄目だという事が、今までよりも深く感じられたように思います。

拓治師範のお話では、先生は車の運転時でも腕受け、テレビを見ていても宇城式体操と、まさにご家族故のお話もあり、まさに24時間、妥協無しの生き様を感じさせて頂き、何かこちらにもエネルギーを頂きました。先生の生き様が拓治師範のお言葉を通して感じられたように思います。

榎本師範のお言葉では「私たちはこれまでどうでもいいことを競争させられてきている。だから勝ち負けのほうに目線がいってしまう。」というものがあり、まさにだと思いました。スポーツで優勝すれば良い人生を送れるのか、受験で受かれば良い人生を送れるのか、現状はそこに費やした時間やエネルギー、経済的なもの、様々なリソースを賭けても、本当に幸せな人生を送れているとは全く限らないと思います。割合からいっても、むしろ幸せになった人間の方が少ないのではないかと思います。拓治師範が「先生の教えがなければ、何が正しくて何が間違っているかの判断も出来なかった」とありますが、これもまさにだと思います。むしろこれで世の中が良くなる訳がないと思いました。スポーツや偏差値も経済的な事や地位名声で誤魔化していますが、その実、必ずしも幸せに向かっているとは言えず、字の如く、誤って魔と化しています。

麻那さん、創太君のお話でも、周りと衝突せずに人の輪が広がっている、無意識でゼロ、調和のエネルギーがある、これもまさに身に宇城空手の本質を宿しているという事であり、このお二人の生き様からも学び、感じ取らなくてはならない事が沢山あると感じました。

また榎本師範のお話の中で「自分に矢印を向ける」「自分で気づく」という御言葉がありました。身体は出来る、しかし頭が邪魔しており、それを自分で感じ、直さなければ一生直らない。身体は分かっている、では何が邪魔をしているのか、それは自分の頭であり、だからその自分の意識内にいる自分を捨てる、という事が大事なのだと思います。自分の意識内の自分、それは我であり、それを捨てる事が出来た時に身体が目覚めてくるのではと思います。

麻耶さん、創太君の日常で全体を観ている、自然と捉えている、その事を分かる榎本師範、そのお話だけでもとんでもないレベルの事なのだと思いますが、そこから更に、組手を通し成長、そして導かれようとしておられる榎本師範、その環境下で育つ麻耶さん、創太君に希望の光を感じました。

スキューバダイビングでの榎本師範の一瞬にして身体が変化する体験、覚悟と重力に対しての変化は、宇城空手を修行されているからこその気づきであり、それもまた日常が修行そのものと師範はなられているからだと思います。日常の全てが何かしら宇城空手の修行となっている、なってしまう、その位日常と一つとならなければならないのだと思います。

また宇城空手の世界は「ブラックホールに吸い込まれる覚悟の要る世界」と言われています。その位の覚悟がいりますが、その先に進み続ければ、ホワイトホールから別次元の世界へと行く事が出来るのだと思います。

榎本師範、拓治師範の率直なお人柄から発せられる言葉は本当に生きていて、読んでいるだけで、その感情や何を感じられているのかが感じられて、本当にこの本は生きている、生きるというエネルギーが入っていると感じました。そのお二人は当然、先生よりも自分達と年代も近く、まただからこそ感じる部分も近いものがあり、その両師範の言葉に宿るエネルギーを感じ、自分も精進していかなければならないと思いました。

それも頭でそのように思うのではなく、自然とそのようなエネルギーが湧いてくるように感じました。宇城空手の世界のような、存在としての自分が変化する事ができる世界など他には無いと思います。それをまさに実証されている先生、榎本師範、拓治師範、麻耶さん、創太君の存在。まさに先生から三代に渡る実証が成されていると感じます。

江戸時代の将軍家指南役であった柳生新陰流でも途中で絶えており、このような世界は日本史上においても、世界史上においても恐らくは無いと思います。

そのような次元にある宇城空手の世界に対し、自分という我、フィルターを通して見ようとする事が如何に愚かである事かと思います。頭で感じる自分、それを全て捨て去ってこそ、身体が生きてくる。それを理解するには自分がその世界へと行く事でしか出来ません。先生、そして榎本師範、拓治師範が人生を懸けて我々に見せて下さっている世界、境地に一刻も早く自分達も行き、その世界、その輪を、仲間を増やしていかなければならないと思いました。そうならなければ、今の世界では子供たちを守る事は出来ない。そのように思います。

これからも何度も、何度も読み直し、自分の中にこの本に込められたエネルギーを取り込み、気づき、成長していきたいと思います。

本当に、貴重で、素晴らしい著書を残して下さり、誠にありがとうございました。

自分の努力不足で宇城先生のお話にピンとこない事も、榎本師範、拓治師範が間に入って話される事でピンとくる事ができました

福島 会社員 40代 男性

一気に読ませて頂きましたが、途中で本を閉じたくなるような身につまされる内容ばかりでした。満足する → エネルギーが無くなり自滅への道。自分と向き合っていると自分で思っていても、その中身は結局、自分とその他を相対的に見ていただけ。感想文を書くときも、今、人に読まれた時に良く見られる言葉を選んでる。などなど、私に自分はあるのかと不安になってしまいました。

ただ、希望があるとすれば、宇城先生と繋がっていれる事だと思います。道塾に参加させて頂いて、長くなりますが、自分の努力不足で宇城先生のお話にピンとこない事も、榎本師範、拓治師範が間に入って話される事でピンとくる事ができました。

自分自身が、この地球の一部である事を改めて感じます。日本で起こる問題も、世界で起こる問題も、自分に無関係ではなく、自分の問題である。と強く思います。繰り返し、読みたいと思います。素晴らしい内容でした。ありがとうございます。

宇城先生に学ぶ者が、自分に矢を向けた時、そこに大きなエネルギーが湧くことを、塾生は実証で知っています

山形 教員 60代 男性

『宇城空手の神髄と継承(二)~人間の可能性と進化~』読ませていただきました。前著『宇城空手の神髄と継承(一)』からさらに進化・深化された麻子師範と拓治師範の様子がとても鮮明に伝わってきました。お二人とも自分をさらけ出して自らの変化の様子を率直に語られていました。

父であり師である宇城先生との関係は、他の塾生には決して味わうことの出来ない独特の「真剣さ」が求められるものだったと思います。しかし、父である宇城先生によって決して強制されることなく、自分から動く、自分から学ぶ、自分から稽古する、自分の身体そのものが変化・成長を求める、そんな自立的な育ちの中でなければ、決して到達できない高みに、お二人は達しているのだと感じました。

師の背中を必死に追いかけることには、計り知れないしんどさがあったかと思いますが、「空手が楽しい」と感じる身体がそれを乗り越えさせたんのだと気づかされました。それは道塾でしか学んでおらない私などが、到底想像することの出来ないしんどさだったかと思いますが、そこから逃げずに、稽古に精進してきたからこそ、今のお二人があるのだと思いました。

今回、特に多くのことを気づかされたのは、教育(子育て)について麻子師範がお話しされている内容です。麻子師範の子育て(教育)に対する言葉はどれをとっても、今の学校現場に最も欠けているものをズバリ言い当てています。

『たかだか20年で、いえ、たったの10年で、いや、小学生というたった一桁の人生の時間で元気がなくなるなんて、この国の親を始めとする大人の姿が反映された結果としか考えられません。』(P100)

『なぜできないのに言葉で人を引き付けたり、引っ張ろうとするのか。焦っているからです。なぜ焦るか、外に矢を向けているからです。自分に矢印を向け、自分を磨く努力をしていないからです。一生懸命の世界での努力は、自分都合の努力であり、次元を超えた世界に出会っていない枠での話です。…大人は「自分を省く」が身についてしまっています。』(P101)

『実力は実る力です。実る力は頭ではつきません。欲のある心でもつきません。気づいたらついているのが実力です。だから、真に実力のある人は偉そうにしませんし、教えようともしません。やって見せ、その姿で周りの、とくにまっさらな子どもたちの心に希望のエネルギーを湧かせます。「こんな大人になりたい!」そういう大人がいないから、子どもに元気がないのです。』

これらの言葉は、日本の教育の病原を明らかにしています。しかし、麻子師範は、同時に、希望を明示してくれています。

『子どもたちにとって一番大切なものは安心感です。安心感の中で子どもはすくすくと育つのです。なぜなら私自身もそうだからです。宇城先生は絶対的な姿勢で絶対的な世界を見せてくれています。私は心身ともに安心感で満ち溢れ、やる気になっていきました。先生のエネルギーの世界で、自分の情けなさ、弱さ、小ささ、雑さと真剣に向き合うからこそ自分で気づく、そして誰でもない自分に突き付けられたその現実の苦しさから脱却するための自分磨きを、先生はひたすら稽古で引っ張り、導いてくれました。』

宇城先生に学ぶ者が、自分に矢を向けた時、そこに大きなエネルギーが湧くことを、塾生は実証で知っています。身体がまさにそのエネルギーをキャッチしています。その事実が希望を与えてくれます。

40年弱、教育現場に身を置いてきましたが、日本の教育(特に教員)はどんどん劣化するばかりです。自分に矢が向かない、自分に矢を向けない教員が多すぎます。教員対象の研修会を開くと、生徒に対して強い口調で「指導」をする教員が、部屋の後ろに陣取って私語をします。彼らは、もし、自分の授業で教室の後ろに生徒が固まって、前の方をがら空きにしたら「お前ら何やってんだ、ちゃんと前に座れ!」と怒鳴るに違いないのですが…。そして、「講師に対して失礼だな」と感じることなく、多くの教員は前の方をガラ空きにしたまま着席します。自分自身が主催した研修会でなければ、「前に座って真剣に話を聞いて学ぼう」とならないのです。

しかし、今の学校現場で、こういったことをはっきり指摘する教員は、管理職であっても簡単に職場で無視されます。実際に「教員改革」を行おうとしたらとても強い抵抗を浴びます。いくら口で「教師としてのあるべき姿」を語っても、「自分に矢が向いていない教員」にとっては、“豚に真珠”です。しかし、そういう教員の言葉って、実は、生徒によって簡単にスルーされています。その意味で生徒たちはまだ健康です。逆に、自分に矢を向けつつ、生徒たちの抱える痛みやしんどさに寄り添う振る舞いや言葉には、彼らはとても敏感で、ちゃんとした反応が返ってきます。廊下ですれ違った時には彼らから言葉をかけてくれます。「先生、また来てね」たまたま、教員の出張で授業の自習が出て、それなら自分に授業させてくれって言って、飛び込みで授業したときなど特に顕著です。ちょっと道徳に近い内容で一緒に考えようと問題を提起しての授業なのですが、驚くほど素直に反応してくれる生徒が多かったです。

長く高校生と付き合ってきて、「高校生はもはや修正不可じゃないか」と思うことも多かったのですが、実際はそんなことはありません。教員のかかわり方次第では大きく変化・成長し、真心のある優しい人間に育っていきます。それに比して、先生方を変えようとする努力は「無駄足」になりがちです。ですから、「自分が変わることによって生徒に変化が生じる。その変化を先生方に分かってもらって一緒に変わっていこう」としたら、一部の教員(特に若手)は一緒にその変化を楽しんでくれましたが、中堅以上クラスからは、妬みや嫉妬、そして嫌がらせや無視をいただきました。そういう教員の中にあるのは「自信のなさからくる怯え」だと思います。自分をとことん磨く努力をしないから、結局はそうなるのだと思います。ほんまにしょうもない状況が日本全国あちらこちらの教育現場で生じています。教員の劣化が本当に著しいです。

しかし、宇城空手を学ぶ者、宇城道塾で先生から教えをいただく者にとっては、他の人には構っておられず(案外、どうでもよく)、一番大事なのは「自分が宇城先生をちゃんと映せているのか」「自分がどう変われるか」「自分に矢を向けて、宇城先生からいただいた気づきをどう日常に活かしきるか」です。先生が歩まれた「技術開発」のとても厳しい道のりと、座波先生・川崎先生のお二人に、弟子としてこれ以上ない誠意を尽くして師事した姿は、自分にはあまりにもまぶしすぎますが、その宇城先生を父として持ち、師として学んでこられた麻子師範、拓治師範の現在の生き方・考え方が、暗闇の中の燈心のように自分の歩むべき道を照らしだしてくれているように感じています。

長々と書いてしまいましたが、この度のご著書には、大きな希望と勇気、そして、もっともっと変わりたいというエネルギーを与えていただきました。

心から感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

本に触れると、手に繊細なエネルギーを感じ、大切にしたくなります

千葉 会社員 50代 女性

読んでいるとエネルギーが湧き、優しい気持ちになります。

また、文章から柔らかい空気を感じ、引っ掛かりがなく、スムーズに読めます。

本に触れると、手に繊細なエネルギーを感じ、大切にしたくなります。

一巻二巻を通して読み触れることで、宇城空手を学ぶことができます。

大切にします。ありがとうございます。