読者の声| 季刊『道』 225号(2025年夏)

常に感謝を忘れず、自分の至らなさを素直に認め正していけるように、そして子どもの邪魔をしない大人に変われるように

福岡 会社員 40代 男性

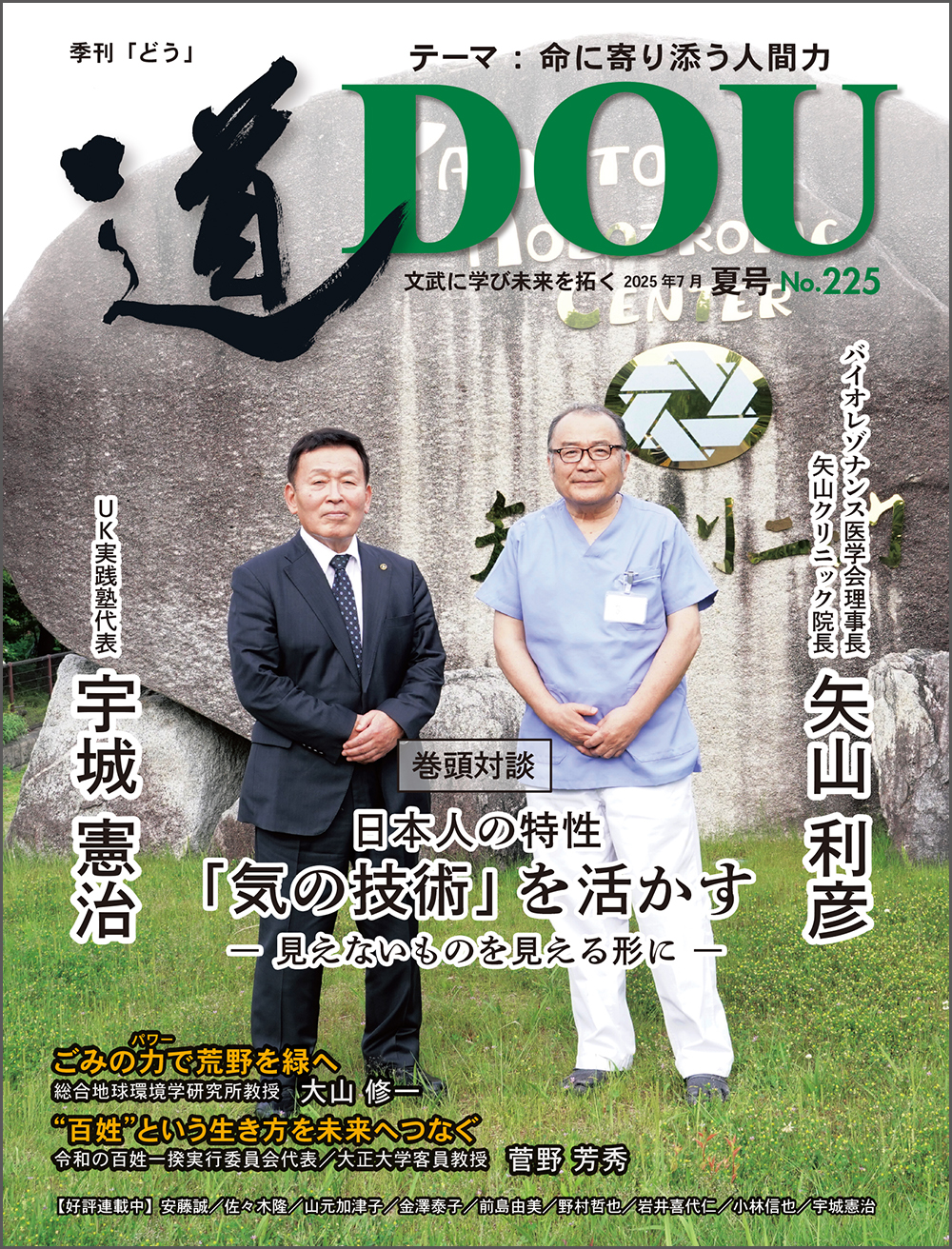

季刊「道」夏号の宇城先生とバイオレゾナンス医学会理事長の矢山先生との巻頭対談を拝読いたしました。

バイオ(生命の)レゾナンス(共鳴)、生命は固有の周波数で振動していて、同じ周波数を持つものがあるとエネルギーが発生するという現象について、恥ずかしながら不勉強で知りませんでしたが、お二人の対談を通じ、また道塾での体験を振り返りながら、勉強させていただきました。

またお話を読ませていただく中で、道塾で体験させていただきながら、感動するだけで曖昧に終わってしまっていた点、ぴんときていなかった点について、新たな気づきをいただきました。

日々より高みを目指して実践されている方、物事の本質を分かっている方は分野は違えども、目を奪われがちな表面的な事象に捉われず、高い次元から物事を把握されていて、日々の自分の物事に向かう姿勢や捉え方を振り返りつつ、自省しつつ、読ませていただきました。

『「嘘だろう?」とか「エビデンスは」とか理屈をこねていたら学べない。素直にやるしかない。』

『バイオレゾナンス医学を一番教えにくいのが医者、頭の構造が知識を検索する使い方になっている。』

『自分の知識内でものを見ようとする。知識では語り尽くせないことがいっぱいある。言語化できないことがある。それに対して畏敬の念をもって謙虚に受け止める。』

子どもと一緒に体験講習会へ参加した際に、子どもにできて大人にできないことをたくさん体験させていただきましたが、大人は理屈で考え、意識してからしか動けず力みや居つきがあるが、子どもは見たり感じたりしたことをそのまま受け入れ、意識せずとも素直に動ける様を思い返しながら、常日頃から無意識でやってしまっていた大人の悪い習慣を断ち切って素直に受け止め、素直に動けるようにしていきたいと思いました。

歯の金属の問題で、矢山先生が歯科医や、県・厚労省の役人とやり取りをされたお話を読ませていただき、もし道塾で学ばせていただいてなければ、自分も過去の先例やエビデンスばかりを求めて、既定の仕組みや制度の範疇でしか判断できない、目の前の現実を素直に受け入れられない県や厚労省の役人と同じような反応しかできなかったとつくづく感じました。

「今までを 忘れ去ること できるかな 器の水捨て 新水汲めよ」

「忘れてあらわる 自然の動き」

「忘れろよ 力に頼る 未熟技 動き美し 技は心で」

「ゼロ化とは 反する渦を 合わせるよ」

「内面を 見るまで型を 練りに練れ」

矢山先生の短歌は、実証の際に自分で試行錯誤しながらやろうとしても対立して上手くいかないことが、宇城先生にエネルギーを入れていただいた瞬間から、意識や力みが消え、身体の内から湧いてくる確信に従って動けた時の感覚や、日頃の型の稽古を通じて痛感していることについて端的に言い表されており、本当にすごい、素晴らしいと感じました。

先生の短歌を心に刻み、また日々精進してまいりたいと思います。

「科学技術やAI等が人間の能力を越える時代にあって、人間にしかできないこと、それは機械やコンピュータには置き換えができない内なる営みである『気の技術』である。日本人の特性は気の技術があること。」

『勤勉で正直で真面目で約束を守る、これこそが日本の財産である「人間性」。』

「希望ある未来のために子どもの手本となるよう、まずは私たち大人が現状維持を捨てなければいけない、そして常に前を向いて挑戦していくこと」

日本人として生を受け、子どもの未来に責任を持つ親として、大人として、お言葉に大変勇気づけられながら、常に感謝を忘れず、自分の至らなさを素直に認め正していけるように、そして子どもの邪魔をしない大人に変われるように、今回の対談でのお話を読み返しながら日々の稽古を重ねていきたいと思います。

「道」夏号のご案内をいただき、誠にありがとうございました。

小さなことから行動をし、その輪を広げて行くことが大切なのだ思いました

東京 会社員 60代 男性

今号では、大山教授の「本当に皆さん、身の回りに土がある状態ですか?」「私たちが、いかに自然と関係のない生活をしているか」の言葉が非常に印象に残っています。私たちがいかに土から離れ、自然から遠ざかっているか、そこに現代の様々な問題の根源を見る思いでした。確かに都会生活では余程意識しない限り土に接することはありません。矢山先生が仰った、元々人間は神様が病気をしないように創ったのに、金属・電磁波・化学物質・病原体を取り込み、自らのストレスにより病気になるということは目からウロコでした。なるほどそれらの病原体以外は人工のもので自然ではありません。(コロナウイルスも人工という説があります)

そして病気の一番の原因であるストレスも、大山教授の記事にもありましたように人間は「人と人が信頼し合って真実に向かって歩いて行くこと」、調和と融合が本来の姿なのに、自然から離れ、競争、分断、対立、強制、不合理、理不尽、など不自然な環境に晒されることで発生します。最近の米の高騰なども長年に渡る私たちの、農に対する、ひいては土に対する無関心のツケが、今になって表面化してきたに過ぎないのだと思いました。

アニメ映画「天空の城ラピュタ」で「人は土から離れては生きられない」という名言がありましたが、ラピュタは土から離れた故に滅んでしまいました。私たち人間はこのまま滅んでしまうのか?しかしながら矢山先生、大山教授、菅野さんも「新しい仕組み」に取り組んでおられ、大山教授はそれを「道」(ハニャ)と仰っていました。菅野さんも孤独な取り組みを歩み、その「道」が太くなって賛同者が増えてきたとありました。このことは絶望的な状況の中での希望だと思いました。新しい秩序は混沌と破壊から生まれ、歴史的にみても庶民の草の根の活動がその萌芽となるケースが多いように思えます。菅野さんの「市民皆農」も新たな取り組みとして、私もその草の根の一端を担いたいと思いました。

巻頭対談の矢山先生は、バイオレゾナンスの講演会で直接お目にかかり、大らかで人を包み込むような雰囲気のある方との印象を受けました。先生と向き合う患者さんたちは、ただそれだけで、さぞ安心感を抱くのだろうなと思いました。対談は非常に興味深いもので、10数ページの誌面に込められた情報量は膨大に思えました。宇城先生のご著書『宇城空手』をバイブルだと言及され、対談の記事でも、『宇城空手』からの学びという形で短歌にされ、誌面脚注のみならず対談中にも詠まれ、それらの短歌は『宇城空手』の要諦を捉えているのではと直感しました。

また、空海にも造詣が深く、書も長年嗜まれるとのことで、とてもスケールの大きな方だと思いました。左脳と右脳が共振することが人間の力の根本であり、これが文武両道ということかと納得したり、「気」がセロトニンやドーパミンなどの神経伝達物質をコントロールしているお話なども新鮮な驚きでした。矢山先生は、「気をイメージすることができ、それを可視化する為の機械を作った」とのことで、講演会ではその機械を持ってして「なぜそうなるのか分からない」と仰っていたように記憶していますが、分からないのにどうやって機械を創ったのだ?と混乱してしまいました。しかしその機械は現実に存在し、患者に役立っており、ここにも常人には測り知れない「見えない世界」があるのでしょう。

対談ではAIについても触れられて、検索エンジンとしての医者はもはやAIに敵わず、人間は見えない世界に目を向け、「気」によってそれが引き出されるというお話に、「気」とは根源であって、しかもAIの先を行く最先端でもあるのだなと思いました。

今号に限らず『道』に登場される方々は、信念と情熱と行動の方ばかりですが、大山教授もそんなお一人であると思いました。少年時代に見たニジェールでの飢えを自分がなんとかすると決意し、初心を忘れず、言葉も通じない土地に単身乗り込み、「食える社会」をつくろうと現地の人々の信頼を得て、砂漠の緑地化を実行し実現していく過程は驚きの連続でした。

砂漠に都市のゴミを撒くことでシロアリや微生物がゴミを分解し堆肥化して、家畜がそこに糞をすることで草木が育っていく。まさに人間が自然と関わる循環の世界であり、戦前の日本もずっと遠い昔からこうだったのだろうなと思わせました。印象的だったのは、シロアリがゴミに含まれるビニールを生息の場所とし、プラスチックさえも食べることでした。プラスチックは基本的に炭素が中心であり木材と同じ組成であるとのことでしたが、人工物といえども元々は自然の原油から作られ、その元素は自然由来ものであり自然に還って行くのでしょう。人間が自然と正しい関わりを保てば、自然はそれに答えてくれるし、そうでなければ災害などの手痛いしっぺ返しを喰らうのだと思いました。

3月30日の「令和の百姓一揆」には私もムシロ旗を押し立てて参加しました。私の実家は零細の「百姓」であり、帰省の度に周辺の百姓農家が離農し、田畑が放置されている現状を見聞きし、また昨今の米価格の高騰なども相まって、農業についてはかなり危機感を抱いており、居ても立ってもいられず参加した次第です。百姓一揆で挨拶に立った菅野さんは、遠目からは「百姓」っぽくないダンディなイメージでしたが、記事での写真は哲学者のような風貌に思えました。

稲作の歴史を調べておりますと、稲作は縄文時代後期より始まり、日本人にとって米がいかに歴史的、文化的、精神的に密接に関係しているかを痛感します。夏に落ちるカミナリを「稲妻」と書きますが、カミナリが落ちると空中の窒素が水田に固定され、稲の肥料となるそうです。先人たちはその科学的根拠は知らなくても、カミナリが落ちると実りが良い事を長年の観察と経験で知っていたのでしょう。だからカミナリを「稲の妻」と表現した。天照大御神が瓊瓊杵尊を降臨させた際、三種の神器とともに遣わせたのが稲穂であり、その三種の神器のひとつ草薙剣は、元々は草ではなく稲を刈る鉄器であったことなど、米に関する神話や言い伝えは枚挙にいとまがありません。

江戸時代、藩の規模を表すのに米の石高をもってしたことは周知のことです。樋口清之さん(故人)という戦後考古学の草分け的な存在で弥生時代の登呂遺跡を発掘調査した方がいますが、その調査によりますと4キロメートル四方に渡って水田が整備され、その高低差は60cmと水が淀みなくしかも緩やかに流れるように設計され、その測量技術の正確さと土木技術の高度さに驚いたとのことでした。日本はかつて和算という高度な数学が発達していましたが、日本人の優秀さ器用さというのは、その測量技術や土木技術で養われ、また日本人の「和の精神」というのも稲作という共同作業から培われたと言及されていました。これほどまでに米は日本人にとって魂とも言うべき存在だと思います。

以前、宇城先生が「鎌倉幕府が滅んだのは土地を細分化して分け与えたから」と仰っていましたが、この言葉にはハッとさせられました。戦後GHQにより農地改革の名の元に大地主から小作人に田畑を細分化して分け与えるという政策が取られ、これも民主化の一貫と学校で教わりましたが、後に続く減反政策も、アメリカの小麦を日本人に食わせる為の政策であるのみならず、日本人から米を遠ざけ、魂を失わせ弱体化させる策だったのではないかと疑わざるを得ません。

それでも細分化され採算が取れなくても「田んぼの中に汗水を染み込ませてきた先人の足跡が幾重にも幾重にもある」と日本人は米を作り続けてきました。しかし、戦後80年になり農家も高齢化し限界に近づいてきたと思わざるを得ません。記事にもありましたように「数千年に渡って繋いできたタスキが途絶える。歴史上こんなことはなかった。」との言葉に戦慄を覚えました。

戦後農業が衰退したのは、ひとえに政策の誤りに他ならないと思っています。農業を復活させるには、大山教授に記事にもありました農地取得に関する規制を緩和し、新規就労を促すこと。令和の百姓一揆で主張したように農家への個別補償を行うことが解決法だと考えますが、やはり私たち国民一人一人が意識を持って発信し、小さなことから行動をし、その輪を広げて行くことが大切なのだ思いました。

もっと真剣に取り組んで、自分の現状維持に気づいて捨てられるようにしていきたい

兵庫 会社員 30代 女性

大山さんのお話では、ゴミを撒くことで、砂漠が緑に変わるということを知り、驚きとともに希望を感じました。子どものころの、「自分が行って緑化する!」という思いを現実のものにされている行動と、現地の方々の中に入って行かれる姿に、感銘を受けました。

菅野さんのお話では、農家の方が、損得にかかわりなく、連綿と農業をつないできてくださったというお話にとても感銘を受けました。また、そのおかげで今私たちが食べさせていただいていて、そして、今そのタスキがつなげない、取り返しのつかない危機的な状況であるということも、改めてよく知ることができました。そのような状況で、自分にできることは、最後の「市民皆農」というお言葉があったように、家庭菜園などに加えて、農業のことは自分のことでもあるという意識で、もっと色んなことを知って、できることをしていきたいと思いました。

その行動のエネルギーの量、スピード感に圧倒されました

滋賀 教員 60代 男性

目の前の患者を治したい一心で、病気の原因を究明し、いわゆる「常識」をぶち壊して真実にたどりつき、その原因を取り除き結果を出す。そのような中で、今の医学の世界にはない気の存在に気づき、それを治療に活かす機器を自ら考案して製作するというところまでされている。その行動のエネルギーの量、スピード感のすごさがお話からあふれ出ていて圧倒されました。

自分の身体のことなのに、相手がお医者様であるということで、全く疑問も持たず治療を委ねている自分の姿勢を顧みる機会をいただきました。一事が万事で、世の中の権威や肩書、評判だけで判断、行動し、疑問も抱かず日常に流されている自分に気づくことができたような気がします。

コラボレーションが継続して生まれることが、未来を切り拓く新たな仕組みの道へと導いていく

宮城 会社員 60代 男性

既存の治療に異を唱えながら、医師会や厚労省からのプレッシャーにも負けず、これからの医療に対し、「今は『違う仕組み』を作るしかないなと思っているのです」と。今回、このような矢山先生と、気を自在にしている宇城先生との、目にみえない気というものを技術コミュニケーションの基軸とした対談は、それ自体がある種のコラボレーションであり、さまざまな分野間においても望まれる、これからのコミュニケーション基軸の在り方の一つを示しているのではないか、そんな思いがふと浮かんだ対談でした。

そのようなコラボレーションが継続して生まれることが、日本で、あるいは世界で、現状を悪化させるばかりの既存の仕組みを、未来を切り拓く新たな仕組みの道へと導いていくことになるのだろう、と思いました。

宇城先生の指導の一端に触れる事により、目の前の現象を受け入れるようになりました

兵庫 機能訓練指導員 50代 男性

この『道』という季刊誌に掲載されている内容のレベルの高さに度肝を抜かれます。私は、理学療法士の資格を活かして、12年間、特別養護老人ホームで機能訓練指導員として勤務してきました。今回の対談を読んで、私の考えていた世界が小さかったことか… 恥ずかしいです。いま振り返ると、あの時のあの反応は、細胞が生きるために反応していたのではないか?と思うことがあります。

102歳の女性が、コロナの時期に3年近く寝たきりでした。しかし、コロナの規制が緩くなり、面会が再開されると、家族に会い、その女性が好きだったお菓子を好きなだけ食べてから、なんと、椅子に座れるようになり、調子がいい時は自分で食事ができるようになりました。医学書に書かれていることでは説明がつかないことが起こっているし、説明がつかない。現場の介護士や家族は、何の疑問も持たずに喜んでいました。当時の私は、素直に喜ぶことが出来ませんでした。

今は、宇城先生の指導の一端に触れる事により、目の前の現象を受け入れるようになりました。そこに気付けるようになったんだと思います。本当に感謝しかありません。

兵庫 会社員 60代 男性

大山先生の「ごみの力で荒野を緑へ」と菅野先生「日本の食と農を守るために」、どちらの先生も子供の時、若い時に志したことを、困難を切り裂きながら進んでゆくエネルギーと、自然や農を回復する信念に感服しました。

魂と行動力の両方が備わっていないと実現出来ないことだと思います。

千葉 会社員 50代 女性

レベルは、遥かに違いますが、宇城先生に学ぶ同じ塾生として、学ぶ姿を紹介して頂けることは、励みになります。

埼玉 団体職員 60代 男性

脳で感じる意識から身体で感じる意識へ、それから宇宙から降って来る波動メッセージを無意識領域で感知することが非常に重要だというところが印象的でした。

地に足がついている状態に近づけるよう日常であれこれ考えずに行動してまいります。

神奈川 50代 女性

病気の原因が「金属、電磁波、化学物質、病原体、精神的ストレス」の五つに集約される。私にもできること、歯の金属を取り除いてみようかと思いました。

気が通った元気な身体に誘導して行く医療に変換しなくてはならない

静岡 理学療法士 60代 男性

矢山先生は気の滞りをゼロサーチという機器を発明されて、発見して治療の部位を確定していく。そして治療していくという方法は、医療人として気の達人でなくても多くの患者さんを救える手段になるのではないかと期待しています。ただ、機器の信用度がどの程度なのか? それは気の達人である宇城憲治からみて是非ご意見を聞きたいと思いました。気の整合性はどの程度なのか? 宇城憲治先生から見て問題ないというレベルであれば鬼に金棒です。その機器を使用できる医療人を沢山輩出できれば、今の日本の薬ずけ医療を見直す革命的な出来事になると信じております。

薬で叩く等今の医療は対立構造だと感じます。元々人間に備わっている調和、免疫力を破壊して益々弱体化していく人間になっていくようになる気がしてなりません。何とか気が通った元気な身体に誘導して行く医療に変換しなくてはならないと切に感じております。

とても、ワクワクした対談でした。ありがとうございました。

千葉 会社員 50代 男性

矢山医院長と宇城先生の対談、興味深く拝読いたしました。

「右脳と左脳の共振」のくだりは、空手の達人であり、技術開発者、そして経営者としてもご活躍されている先生のお姿をまさに表しているように感じました。

「宇城空手は空手だけでは上達しない。現実社会に活かしてこそ上達につながる」とご指導いただいていることに、妙に納得がいきました。

次回の『道』も楽しみにしております。

愛知 教員 50代 男性

「他の誰よりも努力し、その成果をいただく事があれば列の最後に小さな袋を持ってそっと並ぶ」菅野さんのような人間に自分もなろうと思います。

大分 研究職 50代 男性

『道』2025夏号「ごみの力で荒野を緑へ」。化学物質の汚染や毒性に関する仕事をしているため、読み始めてすぐにマイクロプラスチックが頭に浮かびました。しかし、現地の人の食べ物の作り方を教えてくれという話しにそうなるかと思いました。

過去にミミズや微生物のコンポストを使ったことがありますが、条件が揃わないとうまく行きませんでした。今度ドライ・コンポストを試してみようと思います。

熊本 会社員 50代 男性

しかし、「自転車に乗れる様になるメカニズムは繰り返し練習した事が小脳に入ると、乗れる様になり、その後も不可逆的に乗れる」と矢山さんは言われてますが、宇城先生は「気は頭の命令ではなく細胞単位である」と言われていますので、少し違うのではと思いました。

でも現代科学しか信じていない医者が多い中で、気の存在を認めている矢山先生は宇城先生の気を目の当たりにして、また新たに衝撃を受けられたのではないかなと思いました。

真心に到達できない大人も、必死に頑張っているところを見てもらえればいいじゃないかと思うようになりました

鹿児島 会社員 40代 男性

菅野さんや大山さんのインタビューを読み、土地が豊かな日本では農業が成功しないわけがないと証明してくれている。これでもかというくらいに証明してくれていると思います。決して農業が簡単だということではありませんが、アフリカやムスタン、アフガニスタンなどの不毛な土地を豊かな緑の土地に変えてきた偉大な先人たちに比べたら、日本の農業を成功させて国民全員を飢えさせないようにすることはできると思えます。

今号では、特に食について考えさせられました。過去の号も読み返して、もっと農業や食について勉強したいと思います。

巻頭対談 日本人の特性「気の技術」を活かす

宇城先生と矢山先生の対談は面白く、「へぇ~!そうなんだ!」とどんどん読み進めました。矢山先生のようなお医者さんがいらっしゃることは私にとって(世の中の多くの人にとっても)とても大きな希望です。

ロングインタビュー ごみの力で荒野を緑へ

大山修一さんの砂漠の緑化のお話はとても面白かったです。すごいな!と思いました。枯れている土地が森になっている写真を見て、とても驚きました。大山さんの活動は、地球にとって救世主になるはずです。ただこのように素晴らしい活動をしていても、クーデターなどといった社会情勢の変化が障壁になることがあるのがとても歯痒い気がします。人間の欲で邪魔が入ってしまう。大山さんは、今回のインタビューでは語り切れないほど沢山のものと戦ってこられたのだろうと思いました。

ロングインタビュー “百姓”という生き方を未来へつなぐ

まだまだ入口の知識で深くまでは勉強できていませんが、菅野芳秀さんのインタビューを読み、現在日本が直面している食の危機について知ることができました。「他の誰よりも努力し、その成果をいただく事があれば列の最後に小さな袋を持ってそっと並ぶ」という言葉が、とても心に響きました。リーダーたちがこの心を持って創り上げてきたのが今までの日本だったのだろうと思いました。近年の日本は、個人レベルでも我先に成果を頂こうという欲が強くなってしまい、おかしくなっているのだと思いました。食について、農について、私ももっと勉強して知って行こうと思いました。

愛の関わりと連携で、輝きを取り戻す子どもたち

前島さんから始まる活動で、子ども達だけではなく大人も救われる。小林さんは実際に行動されて、勇気のある方だなと思いました。人は救いを求めていても行動に起こすことができない方たちも多いと思われる中で、実際に行動を起こされている。助けを求めるのは弱さではなく、問題を解決したいという勇気ある行動だと思います。(私の中では、大山修一さんのインタビューの中でも出てきた“勇気がある”というお話に繋がりました。)

私たちは銀河のなかに生きている

滝を見上げた先にある満天の星空がとても美しいです。私が滝という水の流れに惹かれるのは、水にエネルギーがあるからなのだろうと思います。

地球を歩く

タスマニアデビルに逢ったことがない人とある人では、かけてくる言葉が違うというお話がとても好きです。前向きな心が道を拓き、人生を楽しくするのだと思います。野村さんの『地球を歩く』の写真と文章を読むと、ワクワクします。タスマニアデビルって、こんなに愛らしい姿をしているんですね。つぶらな瞳とテカった鼻、そして可愛らしいお手々に心を掴まれました。

ありのままの私たち

山元加津子さんの『エデンの園』の解釈は、とても面白く興味深いものでした。

きょうも、いい日

翔子さんは幸せや不幸せの区別などしないという一文にとても思うところがありました。まるで自然に生きる美しいありのままの動物が与えられた環境のなかで今を生きるというまっすぐな印象を受けました。今の社会で生きていくためには、綺麗事ばかりでは通用しない現実が立ちはだかることは分かっていますが、私も翔子さんのような心に少しでも近づくことができれば、穏やかに調和の心で生きることができるのかな、と思えてなりませんでした。

今日一日を生きる

奥秋さんの手記を読み、日常に薬物が入ってくる様子が簡単に書かれていてとても怖かったです。彼女が持っていたり、仕事の相手が持っている。欲しいと思ったときにはすぐに手に入れることもできるのはとても怖く感じました。

気づく、気づかせる

大人である私は無意識領域の心は変われないし、手遅れであると思います。無意識下の心から発動される人間性のある行動をすることはできないのかもしれません。ですが、宇城先生の教えをまずは頭で理解して、頭からの命令で必死に教えを守ろうとしてもいいじゃないかと思うようになりました。未来ある子ども達には、大人が真心から行動していないことは見抜かれてしまうかもしれませんが、それでもいいじゃないかと。真心に到達できない大人も、必死に頑張っているところを見てもらえればいいじゃないかと思うようになりました。

変化・成長の肖像

宇城先生は生き方を教え、導いて下さいますが、その真意を受け止めることができるのは、師と自分の人生に真剣に向き合っている人だけであると思います。新里さんは先生のご指導によって気を失うほど真剣に向き合っていたからこそ道を切り拓いていかれているのだと思います。

日常の奇跡

裏表紙のシマフクロウの横顔を見ていると、何だか安心します。季刊『道』199号キタキツネの横顔を見た時にも感じた感覚です。私は動物がまっすぐ前を見つめている横顔が大好きなようです。

編集後記

道のデザイナーの方がお亡くなりになられたのですね。多くの方たちが心血を注いで創って下さる『道』。感謝です。ご冥福をお祈りいたします。

宇宙の秩序を保っていく“使命”を授かった方々は同じなのだろうな…と感じた次第です

奈良 教員 60代 男性

巻頭対談を読み進めますと、矢山先生は「人間にしかできないことは何だろうかと言うと、(中略)『気の技術』ではないかとなるわけです。(中略)宇城先生はそれを武術という形で体現されて伝えておられる。もうこの本(『宇城空手』)はバイブルだと思っています。」(9ページ)と宇城先生について“第一級”の評価をされています。

そして、上記の「人間にしかできないことは『気の技術』ではないか」というスタンスは、そのまま宇城先生のスタンスと同じです。また、「今日は教えていただきたいことが山ほどあるのです。」(8ページ)と(“気”に関しては第一人者であるにも関わらず)謙虚な姿勢で対談に臨まれています。その上、書籍『宇城空手』からの学びを“短歌”にしておられる。このことは、書籍の内容をしっかりと理解し、そして、その本質を感知した上で、ある程度矢山先生ご自身の中にも、相照らすものがないとつくれないのではないか、と推察致しました。

片や、目に見えない“気エネルギー”の世界を、実証に依り、目に見える形に示して下さる宇城先生。また、片や、工夫に工夫を重ねられて目に見えない“気”を、器械を開発することに依って、目に見える形にした矢山先生。このお二人の出会いが、これからどのように発展されていくのか、(少し失礼かも知れませんが)大変興味深いです。

また、誌面の最後の方に記載されている「編集後記」に面白い内容が記されていました。それは、編集室の千葉さんの記した次の文章です。「矢山利彦先生とは原稿のことで幾度もお話しました。歴史上の達人は想像するしかないが宇城先生は会える達人!と、わくわくが止まらないご様子!」やはり、「達人は達人を知る」ということでしょうか。

さて、今回の誌面も、大山修一氏しかり、菅野芳秀氏しかり…と実践、行動されている方々が登場され、先のことを見通せない閉塞感を感じる時代ですが、未来への希望を感じさせて頂けました。有り難うございました。

最後に…。今号の『道』で一番私の胸に響いた言葉を記して感想文を締めくくりたいと思います。それは、前島由美先生の次の言葉です。

「天や宇宙を信じ切ることです。すべてに感謝して祈ること。波動を上げて生きること。すべての解決はその先にあります。悩めば波動は下がります。大丈夫!と自分に言い聞かせて笑顔を心がけて下さい。それだけで断然波動は上がります。しっかり前だけを向いて1日1日一瞬一瞬を大切に一歩一歩進んでくださいね。そうしているうちに気づけば、幸せな道に入っていますよ」(46ページ)

です。奇しくも、宇城先生の「気づく、気づかせる(71回)」中の次の文章「人間性を土台にすれば今の多くの課題は見えてきます。同時に人間性の目覚めは多大なエネルギーを宇宙のメッセージ、波動として受け取れるので、それが前に向かって行動する活力となります。」とも呼応しているようにも思えて、宇宙の秩序を保っていく“使命”を授かった方々は同じなのだろうな…と感じた次第です。

有り難うございました。

広島 公務員 50代 男性

小林信也氏の連載で、宇城先生が野球選手に現役続行よりスカウトの道を勧められ、野球以外の道で今ご活躍されていることが凄いと思いました。

埼玉 会社員 60代 男性

菅野芳秀さんのお話に、農家の側から見る日本社会の実情に暗澹たる気持ちになりました。やはり衰退は加速しているとの実感の中で、それでも「市民皆農」などの着想をどんどん提示し実践している菅野さんの思いを、日々の食事で思い出し噛みしめていき、自分にできることを実行していきたいと思いました。また、本号までデザインを手掛けられたデザイナーの方のご逝去に、感謝の念を添えさせていただきたいと思います。ありがとうございました。

京都 大学教員 50代 男性

矢山先生と宇城先生の対談を拝読しました。バイオレゾナンスを受けたことがありますし、歯の金属も除去していたので、矢山先生の取り組みにはただただ納得しかないのですが、宇城先生と対談されていることで、バイオレゾナンスや歯の金属の問題が気にこれほど関わっているということがよくわかりました。

矢山先生の「自分のやってきたことをさらりと忘れることは、本当に難しいですね」という言葉に感銘を受けました。そして、宇城先生のお言葉である「進歩成長とは変化することである。変化するとは深さを知ることである。深さを知るとは謙虚になることである」の意味を噛み締めています。

熊本 会社員 60代 男性

矢山院長と宇城先生の対談で、道塾で体験する先生の気の存在を、機械によって実証出来ることに興味が湧きました。そしてこれから進化していくAIに対し、人間が何をすべきかのヒントが示されていて、とても為になりました。

岡山 教員 40代 男性

宇城塾長と矢山先生の対談を読み、日本人としての生活や文化、歴史の良さを自分の中に残していかないといけないと感じた。塾長から気づかせていただいている、「見えないものにこそ大切である」ということを実感する内容であった。

自分がわからないもの、言語化出来ないもの、理解できないものを切り捨てるのでなく、それこそ大事にして謙虚に受け入れていくことが今の自分に必要だと気付かされました。今号もありがとうございました。

奈良 無職 60代 女性

今回の道の矢山先生との巻頭対談は非常に興味深く読ませていただきました。宇城先生がいつもおっしゃっている医学会の闇の部分が少し窺えて、私はどっぷりと薬漬けになっているのがよくわかりました。

分断された部分(衝突・個)ではなく全体(調和・絆)で本当の力を発揮できる存在であること

福島 公務員 50代 男性

今号の「食」「農」「医」と人の命に深く係わるテーマに、頭も心も打ちのめされ、正直、日本の未来は、人の未来はないのではないかという絶望を感じましたが、それ以上の「なんとかしなければならない」という強いエネルギーと希望をいただきました。本当にとんでもない一冊でした。

読み終えて強く印象に残ったのは「部分と全体」です。

この世界は宇宙の理(ことわり)によって成立している。それを、矢山院長も大山教授も菅野さんも前島さんも佐々木さんも野村さんもかっこちゃんも金澤泰子さんも岩井代表も宇城先生も安藤さんもそれぞれのジャンルにおいて体現されています。

しかし、人間性とそこから生まれる人間力で良き社会を形成維持してきた日本に未曽有の危機が迫ってきているのをひしと感じます。それは人が宇宙の理から乖離し、全体が分断・分離されクラスター化し、循環が止まり、人の輪や地域などの場が持つエネルギーが急速に失われているからだと思います。その結果、過去から現在、未来と続く時間さえも途切れてしまうのかもしれません。

その原因はなにか?

今だけ、金だけ、自分だけという風潮が世界に満ちてきているからではないかと思います。

では、その風潮が満ちてしまうのはなぜか?

希望の喪失から生まれる不安なのだと思います。農業の衰退による食の危機(これは生命に係わる深刻な問題です)、人口減少による経済の縮小、明るい将来を見通せない漠然とした不安、頻発する大規模災害、頼りにならない政府・政治家、問題の核心に目を向けさせないマスコミなど、例を上げたら枚挙にいとまがありません。

ならば、どうすればよいのか?

人が宇宙の理の中で生かされている存在であること、分断された部分(衝突・個)ではなく全体(調和・絆)で本当の力を発揮できる存在であることを理解し、実際に行動することだと思います。ですが、スピリチュアルや科学のような実践を伴わない言葉ではなく、季刊「道」に紹介されるような実践者の生き様に学び、可能であるならばその身をもってその生き様に触れるしかないのだと思います。そこから流れ込むエネルギー、触発されて自らの内から湧き上がるエネルギーに満たされることで「心」が、「人間性」が再生され、実践行動へと繋がる「人間力」になるのだと思います。

園田天光光さんのおっしゃった「心の餓死防衛」を気づいた者が強い意志を持って今こそ展開しなければならないのだと強く感じます。私も地域の仲間たちと農業の真似事を行っていますが、今号で学んだことをみんなで実践してみたいと思います。

本当に素晴らしい一冊をありがとうございました。

次号も楽しみにしております。

矢山先生の医師としての実践とは、患者さんの病気が治るか治らないかという人の人生を左右する重さがある事

福島 会社員 40代 男性

矢山利彦氏との巻頭対談より、自分の拙い文章では言葉が的確ではないと思いますが、気、文化、技術、心、医術などが融合した次元が違った対談だと思います。未熟な自分ではボヤッとしか分かっていない気を言語化し、さらに可視化できている事に感動しました。

矢山先生の医師としての実践とは患者さんの病気が治るか治らないかという人の人生を左右する重さがある事が、会話の内容の重厚さに繋がっていると思います。矢山先生の治せない患者さんへの「すいません、今の私の知識と技術では治せません」というお言葉が結果を受け入れつつも、諦めてなく、自分の独りよがりになってなく、かつ相手への配慮や優しさに満ちているのが文間から感じました。

すぐ、「自分が・・・」の方向に行こうとしてしまう私としてはとても反省したいと思います。(自分の場合はかなり低いレベルの話になってしまいますが。)

菅野芳秀氏の記事を読ませて頂きまして、思った事が、自分の心と向き合ってきた方なんだな。ボトムアップをやり続けてきた事が凄い。という事でした。会社や組織で少しでも下から行動をしてみた人ならその難しさが分かると思います。それをやり続ける事ができた理由は、自分の心と向き合い続けた事ではないか?と感じました。

記事の菅野さんのお言葉から日本国民は、農業を軽視しすぎている。と思っていた自分自身が、農業を他人事にして、まだまだ軽く見ていた事に気付かされました。今のお金が中心の経済では、農業は産業の一分野としか思われていないと感じますが、その認識ではダメで人間にとっても特別な産業だという事に気付かされました。

大山修一氏の記事。アフリカの砂漠化した土地の中でゴミを撒いた場所が緑化していく。地球の環境がどんどん壊れていく状況で、とても希望がある話だと思います。

言葉が通じないニジェールに一人で行き、現地の人に混ざって行動し、緑地化する方法を見つける。大山氏は本当にザルミがあると思います。ゴミを撒いた場所が緑地化する。政情が不安定な中でも活動する。大山さんの人生のお話を聞いてるだけでとても面白い。そして、地球は循環している事を再確認する事ができました。

そんな大山氏の原点にあるのが食べる事への欲求で、「他の飢えた子供達も食べる事ができる様にしたい」その気持ちを何十年も持ち続けてこられた事が素晴らしいと感じます。自分達、日本人は小さな頃より、「他人と競争しなければいけない」や、「いい大学に入る」「いい会社に入る」など目先の小さなものの為に頑張る事を、刷り込まれてきた様に感じます。自分の気持ちに正直に行動していたからこそ、砂漠を緑地に戻すという規格外な結果に繋がったと思います。

この「道」という雑誌が、書店で売っている雑誌などでは読む事ができない雑誌だと再確認しました。素晴らしい内容をありがとうございました。

新たな仕組みづくりが急務であり、それを創るには人間性が必要不可欠であると思います

静岡 農家 40代 男性

巻頭対談で矢山さんがAI技術が進歩してきた事で、人間しか出来ない事は「気の技術」と言われており、それはまさに宇城先生の言われる「人間性」であると思います。

今の教育の知識一辺倒ではすでにAIの方が上であり、そこに人間の価値はすでにありません。宇城先生はAIの進化は人間は何をすべきかを問いかけている、と言われていますが、まさにそれがこれからの時代、人間にとって最重要な事となってくるのだと思います。

現在の医療や科学に対して矢山さんは「違う仕組みを作るしかない」と言われています。大山さんはゴミでアフリカの飢餓の問題に取り組んでおり、こちらでも「食える社会」を作りたいと。「仕組みをきちんと作っておかないと環境の再生はそれ以上進んでいかない」と言われています。

令和の百姓一揆の菅野さんもレインボープランという家庭の生ゴミを循環させる地域的仕組みを作りました。気づく、気づかせるでは、まさにその様々なもの、世界を生み出す人間の「生成の仕組み」を宇城先生が述べられております。

まさに無から有を生み出す、その事象の象徴的存在が人間や生命であると思います。そしてそこから生まれた存在である人間は、また自らの生成のように無から有を生み出すような、少なくとも循環するような仕組みづくりをしていかなければならないのだと思います。

そのような仕組みを創り出すには、まさにビッグデータという実践、実証、先にありき、ようはありのままの事をそのまま感じ取り、それに対して答えを出していく、という感覚が必要なのだと思います。それには知識や頭で考える事ではなく、身体で感じる事が必要になってくるのだと思います。

大山さんのお話で、ゴミにマイクロプラスチックがあるという日本の批判に対して、現地では「じゃあ、俺らに食べ物の作り方を教えてくれ!」と言われた事など、まさに頭で平和ボケした日本人と、今日明日の切迫した命の危機と身体でまさに向き合っている当事者との違いだと思いました。

そして大山さんも自らがそこへ行く、生活を共にする、という身体で感じたからこそ、このような行動のエネルギーも生まれ、そして答えを出す事が出来たのだと思います。

そのように新たな仕組みづくりが急務であり、それを創るには人間性が必要不可欠であると思います。またその人間性を失わせる方向へとされている現代日本の教育の仕組みの中で育てられる子供達を、我々大人が勉強し、気づき、守っていかなければならないと強く思いました。