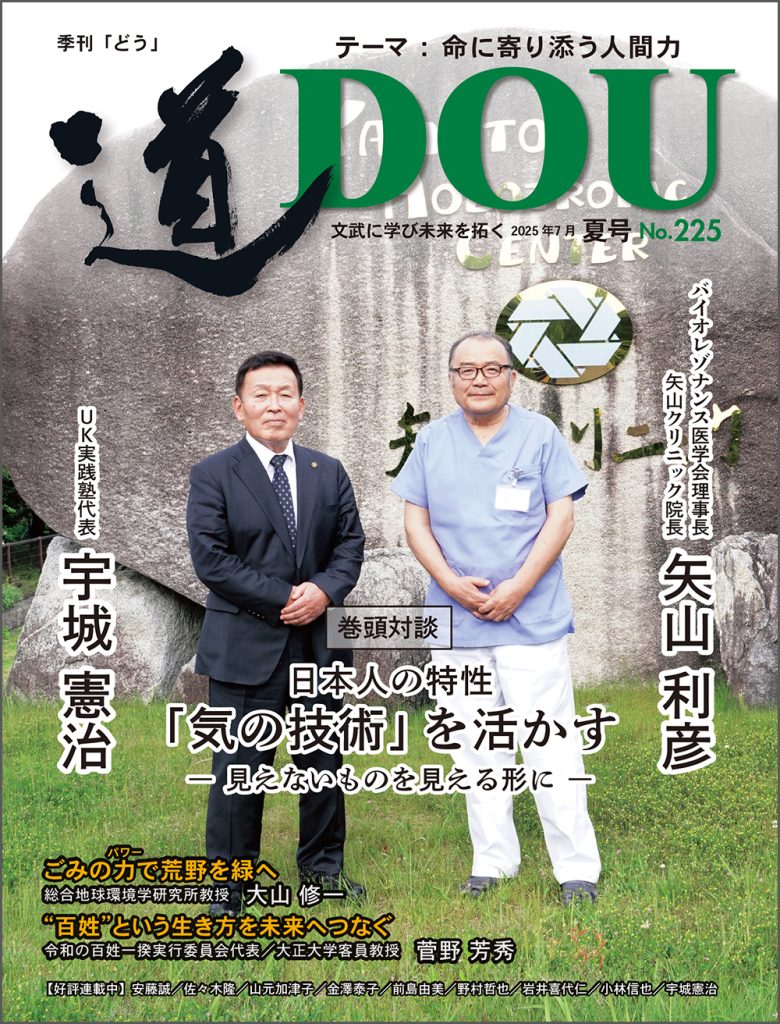

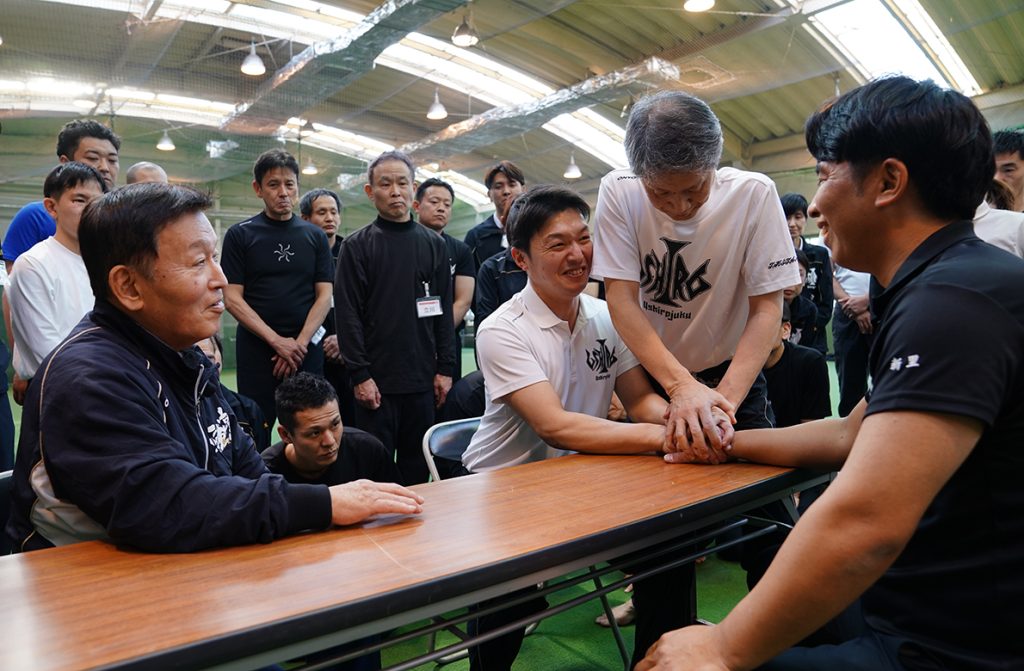

日本人の特性「気の技術」を活かす

―見えないものを見える形に―

バイオレゾナンス医学会 理事長/矢山クリニック院長 矢山 利彦

VS UK実践塾 宇城 憲治

人間の営みには自分の外にあるものと、

自分の中にあるものがあって、

人間は間違いなく外の営みを進化させてきた。

今は望遠鏡も顕微鏡も建設機械もある。

情報の検索もAIが相当行なえるようになった。

すると人間しかできないことは何だろうかというと、

それは機械では置き換えができないもの。

僕の考えでは、「気の技術」ではないかとなるわけです。

その気の技術を持っているのが

我々日本人の特性ではないかと思うんです。

人はもともと病気にならないように作られているはずなのに、なぜ病気になってしまうのか。

「なぜ」を追究し続けた矢山利彦先生は、外科医でありながら、東洋医学も追究し、健康を妨げる原因が五つに集約されるという答えに辿り着く。以来、そうした体の働きを阻害するものを取り除くための研究と器機の開発に取り組み、さらに歯科と医科を統合した独自の統合医療を展開している。

人間が持つ生命エネルギーを高めることで治療を目指す矢山先生と、気によって人間の潜在力の開発に取り組む宇城氏との対談は、これからの医療や教育のあり方を根本的に問い直すものとなった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

親父の厳しさとやさしさ

矢山 宇城先生のご著書を読んで、親父が厳しいということでは、僕と一緒だなと(笑)。僕の親父も陸軍の飛行機乗りで、口癖は「泣くな、負けるな。努力に優る天才はなし」だったんです。

宇城 そうですか(笑)。戦闘機乗りだった親父は「失敗は成功のもと」という一般論ではなく、「失敗は失敗のもと」とよく言っていました。最初は意味が分からなかったのですが、失敗しないように準備せよということなんだなと。

僕は長男でしたが、日常生活の中でも「風呂に入れ」と一回言われて行かないと風呂の栓が抜かれていました。あとに誰も入れない(笑)。食事は2回までで、行かなかったら犬に食べさせていました(笑)。それでお袋があとでおにぎりをそっと作っておいてくれたり(笑)。

矢山 そうですか(笑)。うちもお袋はやさしかったですね。

親父が刀を持っていたのですが、僕が中学の時に、その刀を持ち出して、裏の竹やぶで竹を切った。最初は細いのを切っていたけど、「お~、 切れるなあ!」と思って、太いのを切ったら刃が欠けてしまった。それを知らん顔して戻したんです。

そのあと親父が友人に刀を見せるということになって、「まずい! 親父にぶん殴られる」と思ったのですが、親父は欠けた刃を見て「ふぅ~」とだけ(笑)。僕がやったことはばれているはずなのに。親父は厳しかったですが、過ぎたことは言わなかった。

小学校に入る前、発動機に砂を入れた時もそうでした。お湯みたいなのが沸いていて、砂を入れたらどうなるんだろうと思って入れてみたら、動かなくなった(笑)。僕の仕業だってばれていたけど、何も言いませんでした。

宇城 そうなんですか。親父は狩猟用の水平二連銃を持っていたのですが、それを中学時代、友達に見せようと思ってこそっと取り出して片方に弾を込めた。引き金を引いたらいきなりバンって。てっきり二発目に弾が出ると思ったのが、一発で出たんですよ。

矢山 危なかったですね。

宇城 本当に、今思えば危ないどころじゃなかったです。それできれいに手入れして戻しておいたんですが、親父が帰ってきて言った一言が「鉄砲は人に向けるなよ」でした。分かっていたんですね(笑)。

矢山 昔の人は怖かったけど、四の五の言わない。今思うと親父なりの優しさがあったんだなと思いますね。

日本人の特性は気の技術があること

矢山 先生、これが先生のご著書『宇城空手』(どう出版刊)からの学びを五七五七七の短歌にしたものです。今日は教えていただきたいことが山ほどあるのです。先生の著書はオリジナリティの塊ですね。

宇城 ありがとうございます。すべて実践から導き出しているものですから、参考文献がいらないんです。

矢山 それと今日は僕が開発した道具も持ってきました。これが「気」を見る機械でゼロ・サーチ、こちらは「気」を出すビーパー(BPA‐U)という機械です。あとで見ていただきますね。

人間の営みには自分の外にあるものと、自分の中にあるものがあって、人間は間違いなく外の営みを進化させてきた。今は望遠鏡も顕微鏡も建設機械もある。情報の検索もAIが相当行なえるようになった。すると人間しかできないことは何だろうかと言うと、それは内なる営み、つまり〝超技術〟しかない。それは機械やコンピュータでは置き換えができないもの。僕の考えでは、「気の技術」ではないかとなるわけです。その気の技術を持っているのが我々日本人の特性ではないかと思うんです。

宇城先生はそれを武術という形で体現されて伝えておられる。もうこの本はバイブルだと思っています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●プロフィール

◎ ややま としひこ

1980年、九州大学医学部卒。福岡徳州会病院で救急医療を中心とした診療に携わり、福岡医師漢方研究会で東洋医学を学ぶ。漢方薬、鍼灸などの研究、実践を経て、気功に辿り着く。83年、九州大学医学部第2外科に入局。大学院博士課程にて免疫学を研究したあとに87年より佐賀県立病院に移り、好生館外科医長、東洋医学診療部長を歴任する。2001年、Y.H.C.矢山クリニックを開院。2005年6月、医科と歯科、気功道場、自然食レストランを併設した新病棟を開院。西洋医学と東洋医学を融合させ、「気」という生命エネルギーを生かす総合的な医療を実践している。現在、バイオレゾナンス医学会を設立し、ドイツの波動医学の研究者たちと一緒に研究している。

◎ うしろ けんじ

1949年、宮崎県生まれ。

エレクトロニクス分野の技術者、経営者として活躍する一方で武道修行を積み、文武両道の生き様と、武術の究極「気」による指導で、人々に潜在力を気づかせる活動を展開中。「気」による「不可能が可能となる体験」は、目に見えないものを信じられない人にも気づきを与えるとともに、人間本来の自信と謙虚さを取り戻すきっかけとなっている。

空手実践塾、道塾、教師塾、企業・学校講演などで「気づく・気づかせる」指導を展開中。

㈱UK実践塾 代表取締役

創心館空手道 範士九段

全剣連居合道 教士七段

宇城塾総本部道場 創心館館長

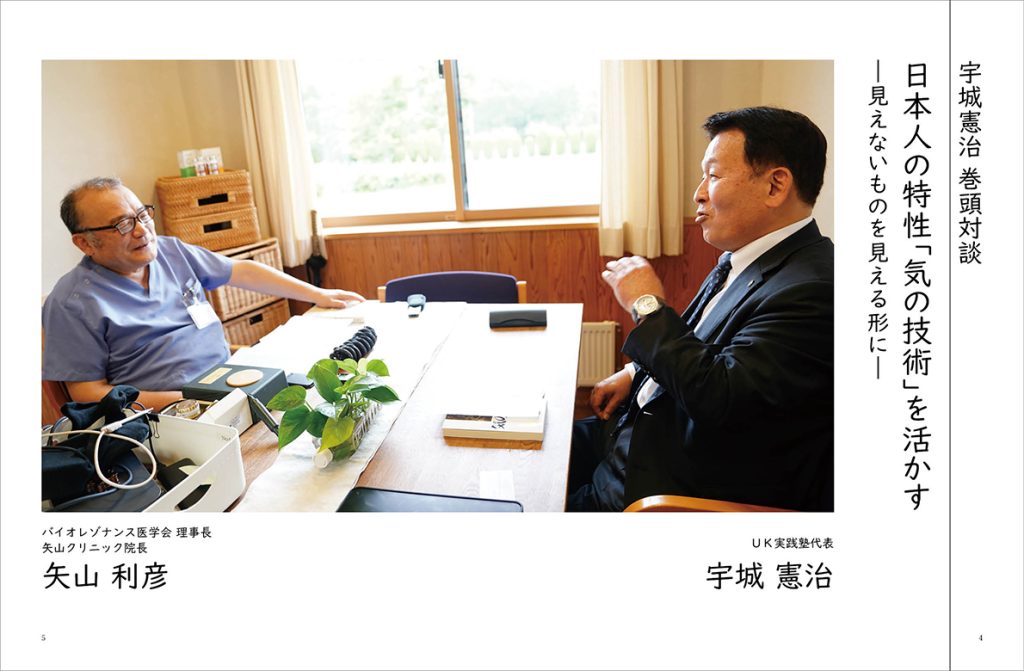

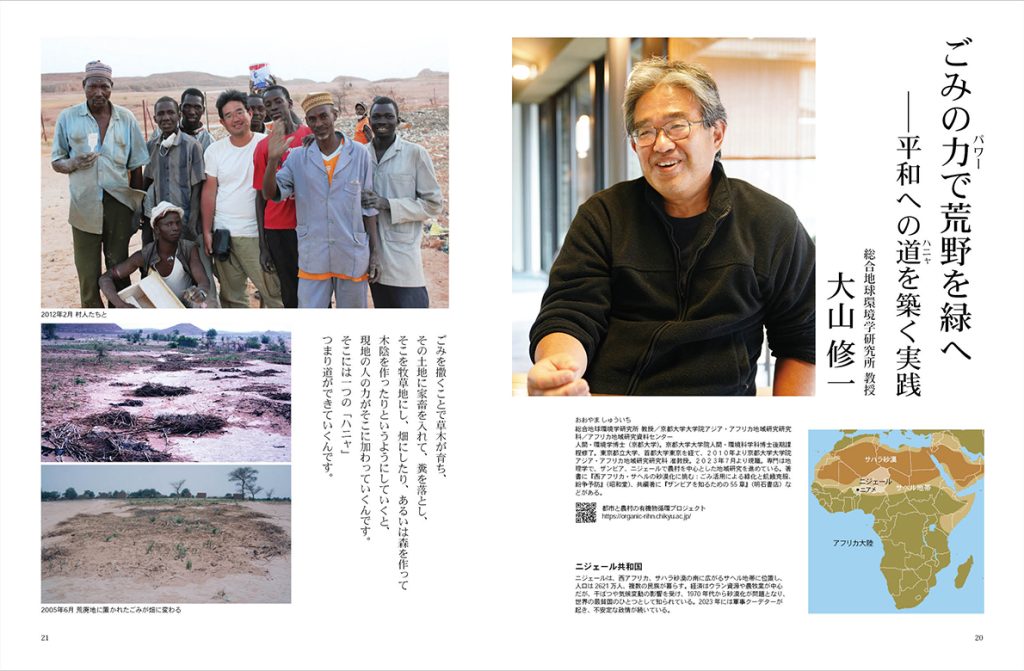

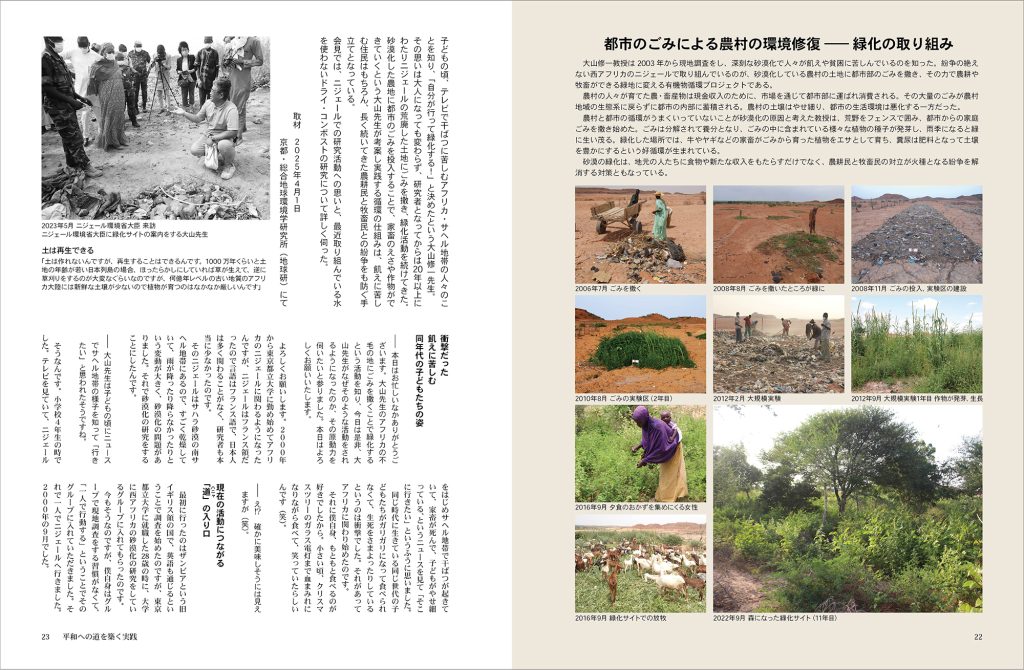

ごみの力(パワー)で荒野を緑へ

――平和への道(ハニャ)を築く実践

総合地球環境学研究所 教授 大山 修一

ごみを撒くことで草木が育ち、

その土地に家畜を入れて、糞を落とし、

そこを牧草地にし、畑にしたり、あるいは森を作って

木陰を作ったりというようにしていくと、

現地の人の力がそこに加わっていくんです。

そこには一つの「ハニャ」

つまり道ができていくんです。

子どもの頃、テレビで干ばつに苦しむアフリカ・サヘル地帯の人々のことを知り、「自分が行って緑化する!」と決めたという大山修一先生。

その思いは大人になっても変わらず、研究者となってからは20年以上にわたりニジェールの荒廃した土地にごみを撒き、緑化活動を続けてきた。

砂漠化した農地に都市のごみを投入することで、家畜のえさや作物ができていくという大山先生が考案し実践する循環の仕組みは、飢えに苦しむ住民はもちろん、長く続いてきた農耕民と牧畜民との紛争をも防ぐ手立てとなっている。

会見では、ニジェールでの研究活動への思いと、最近取り組んでいる水を使わないドライ・コンポストの研究について詳しく伺った。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

衝撃だった

飢えに苦しむ同年代の子どもたちの姿

―― 本日はお忙しいなかありがとうございます。大山先生のアフリカの不毛の地にごみを撒くことで緑化するという活動を知り、今日は是非、大山先生がなぜそのような活動をされるようになったのか、その原動力を伺いたいと参りました。本日はよろしくお願いいたします。

大山 よろしくお願いします。2000年から東京都立大学に勤め始めてアフリカのニジェールに関わるようになったんですが、ニジェールはフランス領だったので言語はフランス語で、日本人は多く関わることがなく、研究者も本当に少なかったのです。

そのニジェールはサハラ砂漠の南サヘル地帯にあるので、すごく乾燥していて、雨が降ったり降らなかったりという変動が大きく、砂漠化の問題がありました。それで砂漠化の研究をすることにしたんです。

―― 大山先生は子どもの頃にニュースでサヘル地帯の様子を知って「行きたい」と思われたそうですね。

大山 そうなんです。小学校4年生の時でした。テレビを見ていて、ニジェールをはじめサヘル地帯で干ばつが起きていて、家畜が死んで、子どもがやせ細っている、というニュースを見て「そこに行きたい」というふうに思いました。

同じ時代に生きている同じ世代の子どもたちがガリガリになって食べられなくて、生死をさまよったりしているというのは衝撃でした。それがあってアフリカに関わり始めたのです。

それに僕自身、もともと食べるのが好きでしたから。小さい頃、クリスマスツリーのガラス電灯まで血まみれになりながら食べて、笑っていたらしいんです(笑)。

―― え? 確かに美味しそうには見えますが(笑)。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●プロフィール

◎ おおやま しゅういち

総合地球環境学研究所 教授/京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科/アフリカ地域研究資料センター

人間・環境学博士(京都大学)。京都大学大学院人間・環境科学科博士後期課程修了。東京都立大学、首都大学東京を経て、2010年より京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 准教授。2023年7月より現職。専門は地理学で、ザンビア、ニジェールで農村を中心とした地域研究を進めている。著書に『西アフリカ・サヘルの砂漠化に挑む:ごみ活用による緑化と飢餓克服、紛争予防』(昭和堂)、共編著に『ザンビアを知るための55章』(明石書店)などがある。

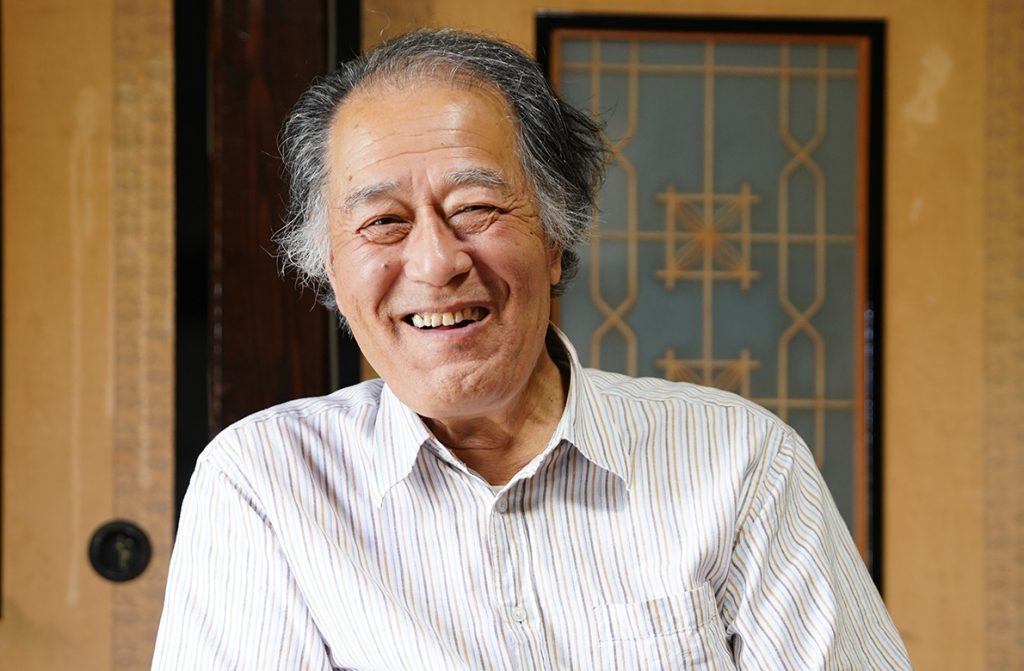

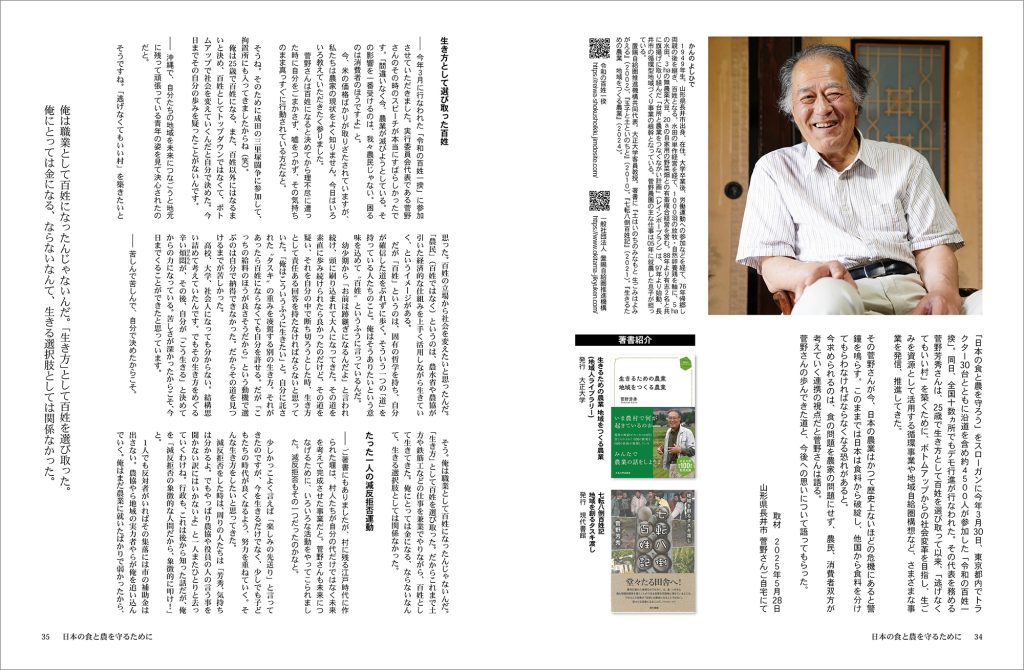

日本の食と農を守るために

― “百姓”という生き方を未来へつなぐ ―

令和の百姓一揆実行委員会代表/大正大学客員教授 菅野 芳秀

これだけは言っておきたい。

なぜ百姓たちは田んぼに苗を植え続けたか。

それはね、田んぼは、ただの田んぼじゃないんだよ。

俺たち百姓にしてみたら田んぼの中に汗水を

染み込ませてきた先人の足跡が幾重にも幾重にもあるんだ。

儲かろうが儲からなかろうが、丁寧に作物を植え、

土を耕し、受け取ったものを一生懸命に耕して、

その下につなぐ、生き方をつなぐ。

それが百姓の歴史だ。

ところが今その受け取った“タスキ”を渡したくても渡せない。

渡す人がいない。

“タスキ”が途絶える。

歴史上こんなことはなかった。

そんな現実に私たちは遭遇している。

「日本の食と農を守ろう」をスローガンに今年3月30日、東京都内でトラクター30台とともに沿道を含め約4500人が参加した「令和の百姓一揆」。同日、全国十数ヵ所でもデモ行進が行なわれた。その代表を務める菅野芳秀さんは、25歳で生き方として百姓を選び取って以来、「逃げなくてもいい村」を築くために、ボトムアップからの社会変革を目指し、生ごみを資源として活用する循環事業や地域自給圏構想など、さまざまな事業を発信、推進してきた。

その菅野さんが今、日本の農業はかつて歴史上ないほどの危機にあると警鐘を鳴らす。このままでは日本は食料から破綻し、他国から食料を分けてもらわなければならなくなる恐れがあると。

今求められるのは、食の問題を農家の問題にせず、農民、消費者双方が考えていく連携の視点だと菅野さんは語る。

菅野さんの歩んできた道と、今後への思いについて語ってもらった。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

生き方として選び取った百姓

―― 今年3月に行なわれた「令和の百姓一揆」に参加させていただきました。実行委員会代表である菅野さんのその時のスピーチが本当にすばらしかったです。「間違いなく今、農業が滅びようとしている。その影響を一番受けるのは、我々農民じゃない。困るのは消費者のほうですよ」と。

今、米の価格ばかりが取りざたされていますが、私たちは農家の現状をよく知りません。今日はいろいろ教えていただきたく参りました。

菅野さんは百姓になると決めてから理不尽に遭った時に自分をごまかさず、嘘をつかず、その気持ちのまま真っすぐに行動されている方だなと。

菅野 そうね。そのために成田の三里塚闘争に参加して、拘置所にも入ってきましたからね(笑)。

俺は25歳で百姓になる、また、百姓以外にはなるまいと決め、百姓としてトップダウンではなくて、ボトムアップで社会を変えていくんだと自分で決めた。今日までその自分の歩みを疑ったことがないんです。

―― 沖縄で、自分たちの地域を未来につなごうと地元に残って頑張っている青年の姿を見て決心されたのだと。

菅野 そうですね。「逃げなくてもいい村」を築きたいと思った。百姓の立場から社会を変えたいと思ったんだ。「農民」(百姓ではなく)というのは、農水省や農協が引いた経済的な仕組みを上手く活用しながら生きていく、というイメージがある。

だが「百姓」というのは、固有の哲学を持ち、自分が確信した道をぶれずに歩く。そういう一つの「道」を持っている人たちのこと。俺はそうありたいという意味を込めて〝百姓〟というふうに言っているんだ。

幼少期から「お前は跡継ぎになるんだよ」と言われ続け、頭に刷り込まれて大人になってきた。その道を素直に歩み続けられたら良かったのだけど、その道を疑い、それを自分の中で断ち切ろうとした時、生き方として責任ある回答を持たなければならないと思っていた。「俺はこういうふうに生きたい」と。自分に託された〝タスキ〟の重みを凌駕する別の生き方。それがあったら百姓にならなくても自分を許せる。だが「こっちの給料のほうが良さそうだから」という動機で選ぶのは自分で納得できなかった。だからその道を見つけるまでが苦しかった。

高校、大学、社会人になっても分からない。結構思い詰めて考えていたんです。でもその生き方をめぐる辛い煩悶が、その後、自分が「こう生きる」と決めてからの力になっている。苦しさが深かったからこそ、今日までくることができたと思っています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●プロフィール

◎ かんの よしひで

1949年生。山形県長井市出身、在住。大学卒業後、労働運動への参加などを経て、76年帰郷し両親の後を継ぎ、百姓となる。水田の単作経営を経て、1000羽の放牧・自然卵養鶏を軸に、5haの水田、3haの無農薬大豆、20aの自家用の野菜畑との有畜複合経営を営む。88年より有志2名と共に旗揚げに取り組んだ「台所と農業をつなぐながい計画」(レインボープラン) は、97年より始動、長井市の循環型地域づくり事業の根幹となっている。菅野農園の主な仕事は05年に就農した息子が担っている。

置賜自給圏推進機構共同代表。大正大学客員教授。著書に『土はいのちのみなもと 生ごみはよみがえる』(2002)、『玉子と土といのちと』(2010)。『七転八倒百姓記』(2021)。『生きるための農業 地域をつくる農業』(2024)。

◆写真家・ネイチャーガイド 安藤誠

連載『日常の奇跡』

「コタンクルカムイ ― シマフクロウを想う ―」

ネイチャーガイドとして自然と向き合う安藤氏。

目に見えないものを見、声なき声を聞くプロフェッショナルとして、私たちが見過ごしている「日常の奇跡」を、一瞬を切り取った写真とともに届けます。

◎ あんどう まこと

写真家/ウィルダネスロッジ・ヒッコリーウィンドオーナー&ガイド

北海道アウトドアマスターガイド。

◆ゆめの森こども園代表 前島由美

連載『愛の関わりと連携で、輝きを取り戻す子どもたち』

「まずは大人こそが、魂を輝かせて生きる」

「ギフテッド」と呼ばれる、天から特別な感性を与えられた子どもたちや思春期で揺れ動く心を持て余す子どもたちに、愛をもって関わるゆめの森こども園の取り組み。

今回は、お孫さんのために前島さんの講演会に参加し、ご自身の人生を見つめるため古民家ゆめの森こども園に1週間滞在、第三の人生を歩み出された方の手記を紹介。

◎ まえじま ゆみ

療育支援施設ゆめの森こども園を開き「発達障害」とされる子どもたちをサポート。子どもの食環境改革を目指す。

◆銀河浴写真家 佐々木隆

連載『私たちは銀河のなかに生きている』

「宇宙が用意した不可思議な水」

生かされていることに気づけば、人生はもっと豊かになる。

銀河を舞台に生命の息吹を写しとる、佐々木隆氏の銀河浴写真。

◎ ささき たかし

銀河浴写真家。銀河と地球を一体化させた写真で新聞掲載多数、数々の賞を受賞。元公立高校教諭。

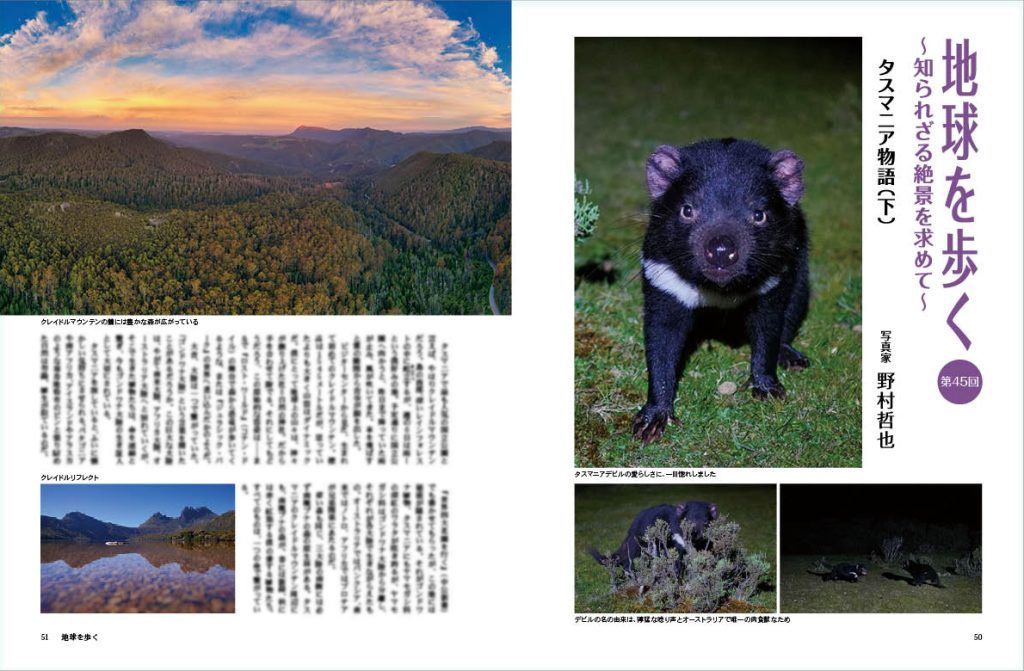

◆写真家 野村哲也

連載『地球を歩く ~知られざる絶景を求めて~』

「タスマニア物語(下)」

世界に飛び出し旅するからこそ見える、日本のこと、自分自身のこと。

秘境と絶景を求めて 150ヵ国以上を旅してきた写真家 野村哲也氏の連載。

◎ のむら てつや

写真家/高校時代から山岳地帯や野生動物を撮り始め、〝地球の息吹き〟をテーマに、アラスカ、アンデス、南極などの辺境地に被写体を求める。渡航先は150ヵ国以上で著書は14作。

◆作家 山元加津子

連載『ありのままの私たち』

「エデンの園、神さまの愛」

人と違っていても、障がいがあっても、人はみな素晴らしい力を持っている。

植物も動物も人間も、みんなでひとつの命を一緒に生きている――。

長く特別支援学校で子供たちと接してきた山元加津子さんが伝える、生きる上で大切なこと。

◎ やまもと かつこ

長年、特別支援学校の教員を務める。作家。植物状態と思われる人も回復する方法があり、思いを伝える方法があることを広める「白雪姫プロジェクト」を推進中。古民家を中心とした「モナの森」で、生きる力を強くするための活動を行なう。

◆書家 金澤泰子

連載『きょうも、いい日』

「翔子にかけられた魔法」

ダウン症の書家として活躍し、また生活面でも独り立ちをはじめた娘、翔子さん。その成長の日々を、母金澤泰子氏が綴ります。

母娘の絆に、胸が熱くなります。

◎ かなざわ やすこ

書家。久が原書道教室主宰。

一人娘、翔子さんをダウン症児として授かり苦悩の日々を送るが、その苦しみを越えて、翔子さんを立派な書家として育て上げた。

◆茨城ダルク代表 岩井喜代仁

連載『今日一日を生きる』

「ダルクの次世代を担う若者たち 〈川崎ダルク〉」

薬物依存者が社会復帰を目指すリハビリ施設として、薬物依存回復の確立した方法論を持つダルク。

自ら薬物依存症の道を歩みながら、今は仲間の回復のために茨城ダルク代表を務め、各施設を回り責任者やスタッフを育てる岩井喜代仁さん。

仲間に励まされ、支えられ、許され、受け止められながら、入寮者が回復に向かっていく姿は毎回感動です。

ともに苦しむ仲間の絆があるからこそ、人は前に進むことができるのだと教えてくれます。

◎ いわい きよひろ

薬物依存回復施設 茨城ダルク「今日一日ハウス」代表 女性シェルター代表

自身が薬物依存症となり、苦しみ抜いた末にダルクと出合う。以来、救う側へと生まれ変わり、薬物依存に苦しむ子供たちを預かり、共に生きて回復を目指す。

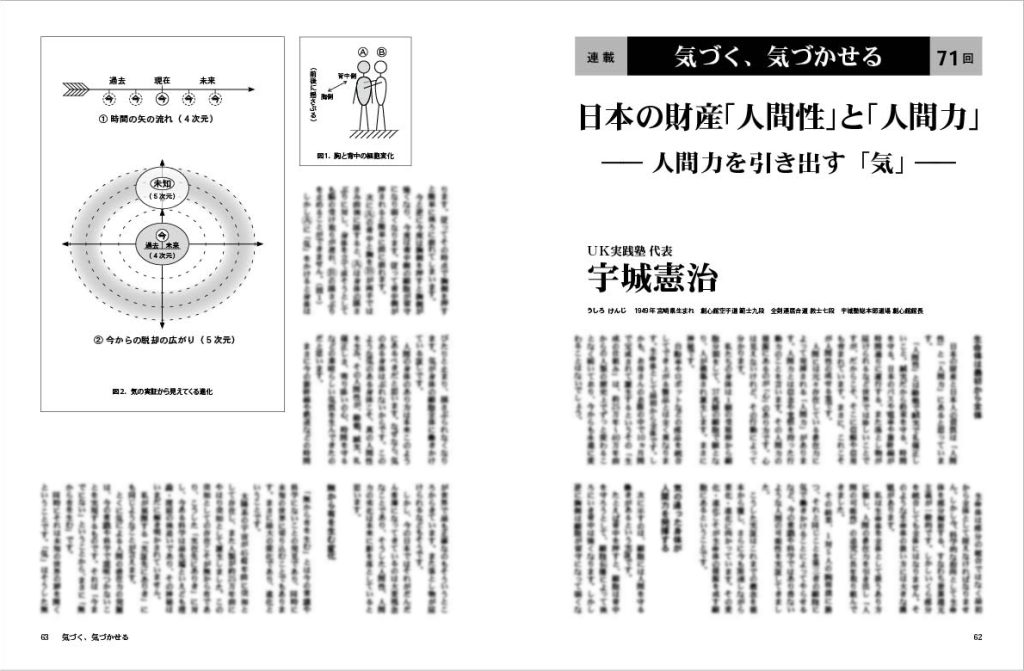

◆UK実践塾代表 宇城憲治

連載『気づく気づかせる』

「日本の財産「人間性」と「人間力」 ― 人間力を引き出す「気」―」

最先端のエレクトロニクス技術者として、さらには企業のトップとして活躍してきた宇城憲治氏は、現在徹底した文武両道の生き様と、武術を通して得た「気」によって、人間の潜在能力の開発とその指導に専念。

現在、氏は目に見えないものを目に見える形にするために、「普遍性、再現性、客観性」の実践検証をもって「目に見えないもの」の存在を解き明かす研究を先行させている。

◎ うしろ けんじ

㈱UK実践塾 代表取締役 エレクトロニクス分野の技術者、経営者として活躍する一方で、武術の究極「気」の指導で人々に潜在能力を気づかせる活動を展開中。

創心館空手道 範士九段。全剣連居合道教士七段。宇城塾総本部道場 創心館館長

◆作家・スポーツライター 小林信也

『変化・成長の肖像 ― 宇城道塾の学び ―』

「教えてもらっているのは生き方そのもの」(東京道塾 新里賢)

道塾で宇城憲治氏に学ぶ塾生の「変化・成長」とは。

自分自身とどう向き合い、どんな変遷をたどっているか、それぞれの挑戦を、スポーツライター小林信也氏が描きます。

◎ こばやし のぶや

1956年新潟県長岡生まれ。作家・スポーツライター。『真夏の甲子園はいらない』『子どもにスポーツをさせるな』『宇城憲治師直伝「調和」の身体論 スポーツ進化論』など多数。

◆編集部コラム 『心の奥の取材ノート』

「日本初女性代議士 園田天光光さんのこと」

交わした言葉、ちょっとした仕草、振る舞い ――

今もありありと思い出す、取材で出会った人たちの思い出を綴ります。

工藤清敏連載「塩から社会を見てみれば」はお休みです。

矢山利彦先生は、目の前にある課題に常に「なぜ」をつきつけ、解決への道を求めてやまない技術者のような方でした。宇城先生も「なぜ」への姿勢が中途半端でないからこそ、どんな壁をも突破するエネルギーになっている。そんなお二人の対談は、これが序章となって今後形を変えてどんどん発展し、いろいろな人を巻き込んで、何か大きな山を動かすエネルギーとなっていく!? そんなワクワク感あふれる時間となりました。

大山修一先生のお話から醸し出されるものはまさにほんわかあたたかいお人柄、でも先生がやってこられたことは、とてつもない根性がなければできないことばかり。小学校4年生の時に決意したことをまっすぐ貫かれた先生のエネルギーは本当にあっぱれです。

3月に行なわれた令和の百姓一揆に参加して、代表者の菅野芳秀さんの事を知り、本を読み、その生き方に感動し、取材させていただきました。農業が置かれている危機的状況は今の日本では自分から積極的に知ろうとしなければ入ってこない情報だと思いました。取材後菅野さんにいただいた自然放牧の鶏の玉子、最高に美味しかったです。

『道』のデザインを長年手掛けてくださったデザイナーさんが先日急逝しました。本号が彼女の最後のデザインとなりました。感謝と涙しかありません。有難うございました。

(木村郁子)

今回図らずも、2つのインタビューが「食」「農」に関わる内容になりました。

菅野芳秀さんのお話から農家さんの現状を知るにつけ、農作物の価格高騰では済まない、お金を出しても買えない日がくる…と足元が崩れるような思いです。しかし「地域」を豊かにしていくことに集中し、都市部の市民も主体となり連携ができれば、道は開けるかもしれない。

大山修一先生がニジェールの砂漠地帯でつくりあげた、都市のごみを使った緑化の仕組み。住民との信頼関係を築きアイデアを実行する。人々の連携で荒野が緑に変わり農が復活することの証明です。

ネパール・ムスタンの不毛の高地で農業を確立させた近藤亨先生は、放っておいても草が生えるこの日本で農業が廃れるとは何たることか!とおっしゃっておりましたが、今まさに、気候に恵まれた日本で、実りを得られず飢える未来が近づいている…。考えていても始まらない、まずは関わってみること…と思い、地球研のドライ・コンポストをやり始めました!

取材には同行しませんでしたが、矢山利彦先生とは原稿のことで幾度もお話をしました。歴史上の達人は想像するしかないが宇城先生は会える達人! と、わくわくが止まらないご様子。すべてを注ぎ込めるものに出合えるのは幸せなことです。

(千葉由利枝)