読者の声| 季刊『道』 226号(2025年秋)

確かな未来はただ一つ、『人間性』を取り戻すということ

東京都 会社員 60代 男性

今号では、巻頭対談の(対談を終えて)にもありましたように、「『調和』『融合』は自然の理・人類の理」であり、人間にはいかに「寄り添う」「信頼」「絆」が大切か、いや、いかに不可欠であるかをまざまざと感じさせる1冊でした。

巻頭対談にありましたトー横キッズの問題で、そこに集まる少女たちが、実際は家があり両親もいてお小遣いももらっていて、比較的恵まれた家庭環境でありながら、しかし家族がバラバラで両親との会話がなく、「家に居場所がない」と言ってトー横に来て、性的暴力や薬物中毒に巻き込まれていくという現実にショックを受けました。また安倍朱美さんの記事にも、「今20代30代の自死や孤独死がすごく増え、それは人と人とのつながりや関わりが希薄になってしまったから」ともありました。このように「寄り添う」「信頼」「絆」を失うことで人間は簡単に壊れていくものなのかと愕然としました。トー横キッズも、自死や孤独死する人も、薬物やアルコールに依存する人も、人間同士の触れ合いが亡くなり、分断され孤立させられているが故、壊れていくのだと。

岩井さんは別の先生との対談動画を見たり、イベントでの対談や懇親会で直接お話を伺って、強烈な熱気を感じましたが、今回の『道』の対談でも、しきりに「先生」、「先生」と訴えかけるようにお話をされ、岩井さんの熱気が誌面を通じて伝わってきて、対談の場面が目に浮かぶようでした。そこには岩井さんの生き様と愛情と覚悟がほとばしっているようで圧倒されました。岩井さんの活動は、本当に岩井さん以外誰も出来ることではないし、ましてや仲間と同じ墓に入るという覚悟までしていることは並大抵のことではないと思いました。

薬物やアルコール依存の問題が、今や地方や若年層にまで及び、行政や政治、学校や家庭のそれぞれの場当たり主義、ことなかれ主義がそれを助長し、既に岩井さんの範疇を超えて問題が複雑化深刻化し、その不合理や理不尽の中で、深い深い闇の中で、それでもどうにかしなければと戦っている姿は本当に凄いことだなと感銘を受けました。

谷津監督の記事は、224号に引き続き中村医師をテーマとしたものでしたが、また違った中村哲医の一面を知ることが出来ました。谷津監督も「本当になんとも言えない魅力を持っている」と述べられていましたが、以前宇城先生が仰っていた、「人は魅力で人を惹き付ける」とはこのような方なのだと思いました。普段は駄洒落を言って受けないと落ち込み、クレヨンしんちゃんを愛読し、医師でありながら風邪薬の飲み方がわからず、谷津監督が言うには冴えないおじさんなのに、医療行為を行う時は表情は一変し、いざとなると自らの命の危険を顧みず率先して行動し、小銃を持った兵士にも物おじせず厳とした主張を行うも、その兵士を気遣うという優しさも持ち合わせているという人間としての大きさ。写真にあった馬上の中村医師は確かに半眼で眠そうなお顔ですが、別の写真では前を見据えた目が猛禽類のようなとても鋭いものでした。

中村医師は、患者一人一人に「寄り添い」アドバイスを行い、その私利私欲のない「利他に生きた人」であったがゆえに、大勢の現地の人々の「信頼」を得て、「絆」ができてそれが大きな力となって、あの長大な用水路工事をなし得たのだなと感銘を受けました。

安倍朱美さんの作品にはとても懐かしさを感じました。親子三世代がちゃぶ台を囲んでいる作品では「うちも小さい頃はこんなふうだったな」とか、馬とびという作品では、「こんな遊びもやっていたな」とか、また他の作品でもなんだかほっとさせられたり、クスッと笑ったり、グッと胸に迫るものがあったり、実際の作品を見てみたいと思いました。文中に「地球は私たちと運命共同体だと思うのです。みんながつながっている。その思いを人形に語らせたいと思っているのです。」とありましたが、その思いが作品から伝わっていました。

今号では、日本の闇の深さを垣間見、もうここまで深刻化しているのかと暗澹たる気持ちになりましたが、その闇から脱却するには、”気づく気づかせる”の最後にあった「確かな未来はただ一つ、『人間性』を取り戻すということです。」と、中村医師の「人は愛するに足り、真心は信ずるに足りる」という言葉に集約されていると思いました。その中村医師は「人間は関係性の中でしか生きられない生き物だ、人柄が良ければどんなところでも生きていける」と仰っていて、人柄が良いとは『人間性』が良いということに他ならないし、佐々木隆さんの文中に、「縄文の『人間性』が受け継がれるならば未だ未来に希望ある」とありました。

一万年以上続いた縄文時代は、戦争の痕跡がなく、「調和」の時代だったと言われています。その先祖のDNAが日本人には残っており、そこに希望を感じました。

根本・本質を蔑ろにして、枝葉の部分にこだわるという世の中の間違った仕組みが見えてくるようになりました

鹿児島 会社員 40代 男性

■巻頭対談 闇の世界から見えた日本の未来

日本が国家として真剣に考えて取り組まなければならないことを、国家の代わりに岩井さんが考えて行動している。

歯科医がヤクザに脅されて注射器を何万本も仕入れたり、市販薬や処方薬が闇で出回ったりしている現実に対して国は何で動かないのか!?と怒りを覚えましたが、私たちがもっと勉強して声上げていかなければならないことだと反省しました。

私たちが日本に住んでいる以上、日本が抱えている闇は決して他人事ではなく自分事であることを強く感じる対談でした。

■ロングインタビュー 人は愛するに足り、真心は信ずるに足る

私は、洪水の際に用水路の一部を壊すためにパワーショベルを操作して村を守ったというお話でアフガン人たちが「自分たちのリーダーは正しく勇敢だった」と語った話を読むと涙が出そうになります。心底感動します。

私はこういった人になることに憧れているのだと思います。ただ、自分にはできないと思い込んでしまっている。中村哲さんと自分は違うから...と。

谷津さんのインタビューの中で、中村哲さんは『私たちと同じように感じ、いろんなことを抱えながら頑張った人』であると語られています。

私は勇気づけられたように感じました。

中村哲さんのようなことはできないかもしれない。でも、自分ができることは恐れずにやっていこうというエネルギーが湧いてきました。

■ロングインタビュー 思いやり・絆・人とのぬくもりを人形に込めて

平和を願う想いが込められた作品には、想いが宿り続ける。人形であったり、書であったり、無形の舞であったり、型であったり...。

その想いを大切に継承し、また自らも想いを込めるものを生み出すことで、想いの総量が世界に増えていく。

想いの形が満たされた時に、世の中は平和になっているのかもしれません。

安部朱美さんの作品を直接見てみたいと思いました。

■愛の関わりと連携で、輝きを取り戻す子どもたち

りっちゃんのことが掲載されている道219号を読み返しました。

りっちゃんのように、ゆめの森こども園を離れることがあっても安心できる故郷のような場所があることはとても大事なことであると思います。

全国各地にゆめの森こども園のように、こどもたちが安心できる故郷が生き生きとした社会の礎になるのだと思いました。

■私たちは銀河のなかに生きている

言葉と文字は文明を産み、破壊に向かう。現在でも宇城先生は言葉は嘘であると仰います。

言葉では伝わらない目に見えない本質を感じ取る力。

ネイティブアメリカンや縄文人はそのことがわかっていたのでしょうか。

アメリカの岩絵も、実物を見てみたいです。

■地球を歩く

岩絵について少し調べてみました。コロンビアで見つかった岩絵であることを知りました。

今ではアマゾンの密林の中にあるテプイも、1万年以上前はステップ気候下の見晴らしのよい草原にあったことに時間の流れのロマンを感じます。

写真だけではなく、現地で実物を見てみたいです。

■きょうも、いい日

私にはまだ、身近にある小さな花などには甘美な世界を感じる余裕が無さそうだと感じていました。

しかし最近は多少は年齢と経験を積んだからなのか、職場に咲いている赤い花を見て「ああ、きれいだな」と感じ、「この当たり前に咲いている花がずっと当たり前に咲く平和な時間が続いてほしいな」と自然に思っていた自分に気が付きました。

私ももっと心を磨いていけるよう素直に生きたいと思います。

■ありのままの私たち

山元加津子さんのお話を読むと、いつも『加津子さんの“寄り添う心”の源は何なのだろう?』と考えます。

先天的なのか、後天的なのか?

加津子さんの記事を読むと、私は人としての“思いやり”を思い出し「明日はもっと優しくなろう」という気持ちになります。

■今日一日を生きる

新たな依存者が生まれてしまうことを止めること、そして受け皿をしっかりと整えること、問題の解決にはこれしかないと思います。

酒井さんの手記からも、14歳からのシンナーに始まったように、幼い頃からの環境がとても大事であることがわかります。

やはり酒井さん自身の経験として語られるお話は生々しくも真に迫っていると感じました。

経験者でなければ、わからないことが沢山あり、ここでは書ききれないほど壮絶な経験をされてきたのだと思います。

だからこそ、経験者の方たちの役割は大きいのだと思います。

■気づく、気づかせる

今、世界が直面している問題の全てが「人間性」の欠如が引き起こしているものであり、「人間性」が全ての問題の根本に繋がっていることがわかってきました。

人間性を取り戻し、個々人が人間力を発揮することができれば、そこから今の社会の問題が解決に向かう。

人間性を取り戻すためには、どうすればいいのか?

この具体的な道が、宇城道なのだと思いました。

■変化・成長の肖像

飛行訓練中に試験官から問題を出されるというお話を読み、宇城先生に気をかけて頂くとどんな状況であっても計算問題を解くことができるようになった経験を思い出しました。

北野さんのように自身の判断が自らの命だけではなく、他の多くの命を左右することになるまさに“命がけ”のお仕事をされている方のお話は大変興味深かったです。

■塩から社会を見てみれば

増塩によって体内を“海”にすることは、云わば医術の根本であると思いました。

改めて『塩の真実』で過去の工藤さんのインタビューや連載をじっくり読み返すことで、また根本・本質を蔑ろにして、枝葉の部分にこだわるという世の中の間違った仕組みが見えてくるようになりました。

■日常の奇跡

どんぐりを運び土に埋めることが、将来また自分たちにおいしい食べ物を恵んでくれる木々が増えることに繋がるという仕組みを知っているかのようなエゾリスの不思議な習性。

生命には自然を育むように設計されたプログラムが身体に組み込まれているのでしょう。

人間の身体にもこのプログラムが組み込まれているはず。

このプログラムにアクセスできないのは、何が邪魔をしているのでしょうか?

自然から学べることはとても大きいと感じました。

温かさを少しでも実現していけるように、人とのかかわりを大切にしていきたい

兵庫 会社員 30代 女性

いつも素晴らしい内容をありがとうございます。

全体を通して、もっとできることがあるはずだと鼓舞され、心が温かくなり、元気をいただきました。

岩井さんのお話では、日本の社会の暗い部分で、自分が今まで知らず、知ろうともできていなかったところの一端をお話いただいて、その壮絶さに息が詰まりました。お話のなかにあった、一人ひとりの無関心や自分さえがつながって、オーバードーズの子どもたちに大量の薬が渡ってしまうように、それは自分とは違う世界の話ではなくて、自分が目の前の一つひとつにどのように向き合うのかという、心と行動の問題であると思いました。

また、岩井さんが、高齢になって施設から出られない人たちのための施設をつくり、そこで一緒に生活をされるというお話や、「この子たちが亡くなったときにどこに行くんだということまで考えて、しばらく寝られなかった」、そしてその方たちのためのお墓を用意されたというお話には、こんなにも深い愛情があるのかと、本当に心を打たれました。自分が立ち止まったりくよくよしていた物事はなんて些細なのか、なんて自分の器は小さいのかと思いました。岩井さんの足元にも及ばないですが、自分は目の前の日常のなかで、もっとできることがあるはずで、もっとやろう、言い訳をやめよう、感謝をして明るく生きようと思わされました。

谷津さんの、中村先生についてのお話では、中村先生のお人柄とその魅力に心奪われました。岩井さんの対談でも感じたことですが、人はこんなにも愛情深く生きることができるのかということに、とても心動かされました。「人は愛するに足り、真心は信ずるに足る」ということを「思える人間がいるということがすごく励みになった」と谷津さんが仰っていて、私もそのように、自分の日常において、中村先生のそのような姿を励みにして、周りの人をもっと大切にしていきたいと思いました。

また、中村先生のオフのときについてのお話では、思わず声を出して笑ってしまいましたし、何度読み返しても明るい気持ちになりました。まだ映画を見ることができていなかったのですが、必ず見たいと改めて思いました。

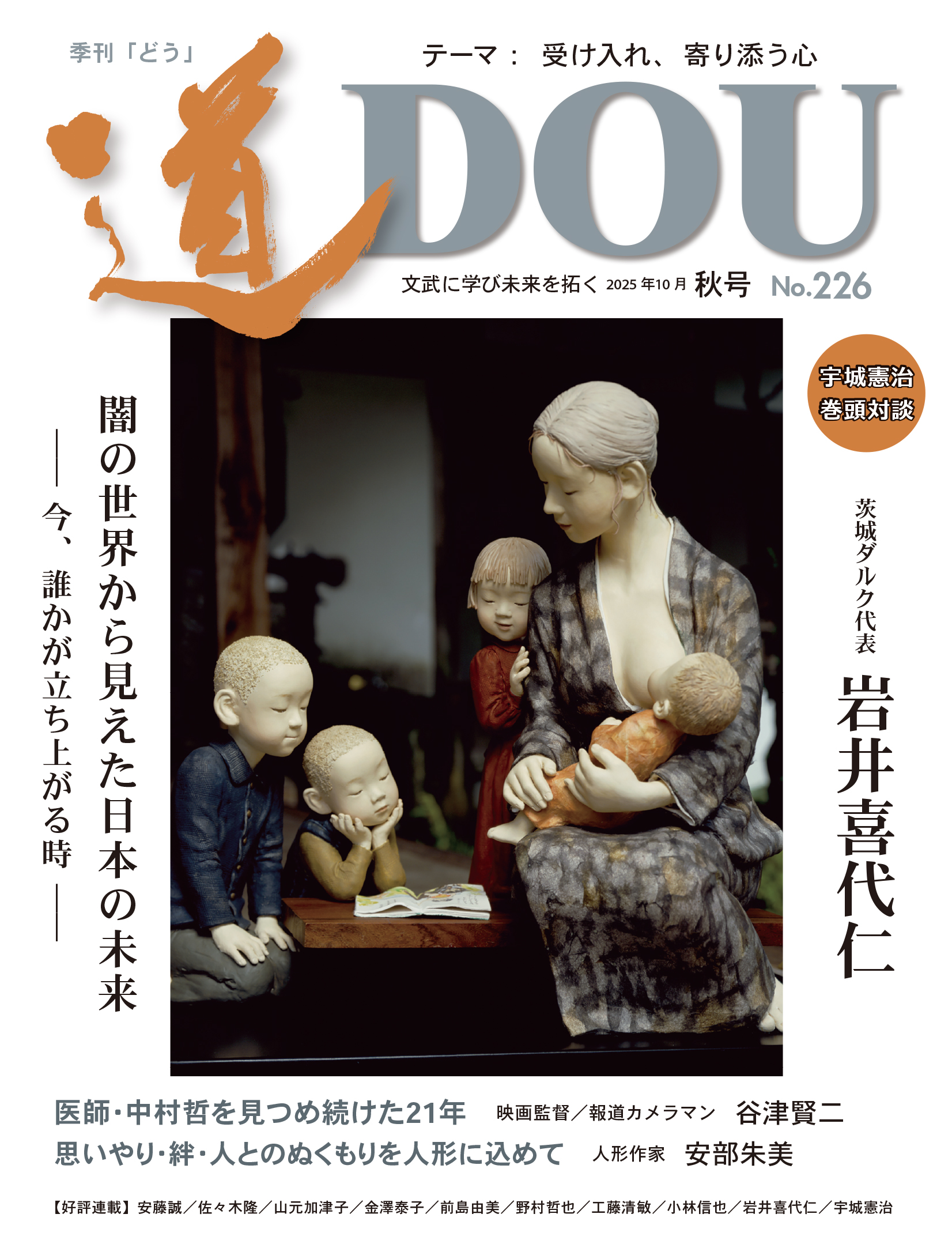

今回の道の安部さんの人形には、まず表紙の「かあちゃん読んで」の作品に、はっとするほど目を引きつけられて、その美しさと温かさに、心がじーんとなりました。特にそのお母さんのおだやかな姿は、母の理想像のようで、自分の目指すべきものとして、心に残しておきたいと思いました。掲載されていた人形たちのどれもが、生きているかのような温かさを感じて、ほっこりしました。私は平成の生まれですが、その温かさに「なんていいものなんだろう」と心がいっぱいになり、昔に戻ることはできないけれど、今の環境において、その温かさを少しでも実現していけるように、人とのかかわりを大切にしていきたいと思いました。

前島先生の連載で、りっちゃんがゆめの森から旅立っていったというお話で、驚きました。りっちゃんとお母さんと弟さんがゆめの森にやってきたときのお話でも、りっちゃんを思うご家族の姿と移住に至るスピード感に感動したのですが、今度は、家族を思っての離れることへの決断、そして、離れても大丈夫と思えるほどの日々を重ねられてきたりっちゃんとそのご家族の変化に、一層心動かされました。

ありがとうございました。

このぬくもりに代わるものは何だろう?と真剣に考える必要があると思いました

神奈川 自営業 60代 女性

巻頭対談では、岩井さんの生き様、そして岩井さんの愛が突き抜けていて凄かったです。

誰もが直視を避けたいと思うどん底の世界で、苦しんでいる仲間とともに、最後を迎える…とてもとても、出来ることではありません。それはそこに生きる人たちとの調和、融合そのものです。

さらにそれは、まるで先生が良く仰っておられるような「枯れ切った大豆が土に帰る」姿だと感じました。枯れ切った大豆が次の命に繋がるように、そこからはきっと、新しい形が芽吹いて来るのではないかと思います。そこまで突き抜けて初めて、無から有を生むことが出来るのかな、とも…。少しでも見習えるところを探して、見習いたいと思います。

そして、谷津さんによる中村哲先生の記事も、感動の涙を流しながら読みました。中村先生のお人柄、事に向き合う時の気迫…。カメラに映らないもののほうにある大切なことを少しでも受け取って、心の糧にして行けたらと思います。

『荒野に希望の灯をともす』も是非観たかったのですが、上映会は伺えなかったので、前回の『カンタ!ティモール』のように、再度上映会を企画して頂けると大変嬉しいです。

安部さんの作られるお人形も見入ってしまいました。一人一人の豊かな表情、しぐさ。そして、今はなくなってしまった馬飛びやおじいちゃんとの触れ合い。全て経験したことであり、その頃のことが髣髴とされます。こういうぬくもりの中で育ててもらったんだな と思うと、そのことの大切さと、それが現代にはないことへの危惧も感じます。

子どもたちの自殺が過去最高となってしまった今、このぬくもりに代わるものは何だろう?と真剣に考える必要があると思いました。

素晴らしい記事の数々でした。ありがとうございました!

人間としてあるべき姿はどこに行っても変わらない

山口県 教員 30代 男性

この度の道もとても素晴らしく、読むたびにいろいろな気付きをいただいています。表紙に飾られている安部朱美さんの「安部朱美 人形とたどる昭和100年・戦後80年」を安来市加納美術館に塾生の方と一緒に観にいく機会に先日恵まれました。

224号で掲載された加納莞蕾さんとキリノ大統領双方が実現した平和への思いが溢れる空間の中、安部さんの人形たちは一人一人表情や雰囲気が違い、どれも生きているし、また会話をしているかのようでした。そして何より私達に何かを訴え続けている、伝え続けているように感じました。人形が表現していた目には見えない人と人の絆、思いやり、優しい気持ち、愛する気持ち、普段の生活で忘れてしまいそうなことがたくさんありました。ですが、普段の生活だからこそ、そのような気持ちを根底に置いて行動していくことが自分や周囲を守るために必要なのだなと今改めて思います。

また、先月熊森協会主催の安藤誠さんの講演会にも参加することができました。熊への思い、プロとしての姿勢、自然との向き合い方等、道出版の記念イベント以来、直接お話しを聞けたのでとてもエネルギーをいただきました。このような機会に多く恵まれ、『道』を改めて読んでみると自分の捉え方がいかに浅はかだったのかを感じます。まずは自分がそのような姿をお手本として変わる行動をしていくことだと感じています。

登場されている方々皆さんに共通していること。それは心ありということだと今号強く感じることができました。

岩井さんと宇城先生の巻頭対談も教職の身として、知っておかなければならない内容だと思いました。日に日に薬物問題が深刻化する中、そこに逃げずに向き合い続けている岩井さんの覚悟、そして最後は墓場まで用意するという寄り添う、そのお気持ち、愛情の深さ。私自身、仕事をする中で、教師塾で岩井さんから御指導いただいたことがとても生きたことがございました。本当はそのようなことがないのが一番ですが、薬物の危険も子供達のすぐそばに迫っているのを切実に感じます。普通でしたら慌ててしまうことですが、御指導の御蔭で落ち着いて対処することが過去ございました。ありがとうございます。

中村哲さんは私の住むところが中村先生の地元に近いということもあり、お名前を耳にしたり、映画が上映されていたのを地元の図書館に併設されたシアターの看板で目にしたりと触れる機会に恵まれておりました。しかし、改めて村上さんのご著書を読み、そして今号の谷津さんのインタビュー記事を読むと、人間中村哲さんの人となりがとても伝わってきます。花と龍も視聴し、祖父母の生き様から中村哲さんの生き様へと繋がっていることを感じました。それが人種や国、文化を超えている事実。人間としてあるべき姿はどこに行っても変わらないこと。谷津さんが制作された映画も是非視聴させていただきたく思います。

こんな深い学びを『道』を通してさせていただけるのも、宇城先生の御指導を賜われているからこそです。先生から御指導を賜っていなければ、こんな素晴らしい方々が登場される『道』の魅力に気づくことは到底できなかったと思います。本当にいつもありがとうございます。

「ひとしずく」でも子どもたちのために行動していこう、という思いを強くもてるようになりました

佐賀 教員 40代 男性

道の最新号、巻頭対談の岩井先生の話にとても衝撃を受けました。自分自身が、あらゆることに対して他人事になっていたことをものすごく感じました。トー横キッズの子たちも、動画やニュース等で知っていましたが、出てくる情報が「暴れている姿」や「だれか知らない人を茶化している姿」であったり、最近の社会問題として取り上げられたものを見ているなかで、「親はどうしとんじゃ?」「学校に行かんと将来、どうにもならんぞ」などと思っていました。

しかし岩井先生の「…本人たちの問題なんか、これっぽっちもないんだから…」という言葉を読んだ瞬間、自分自身の一方的な情報に何となく流されていた状況に気付かされました。この話は、東京の一部である対岸の火事という状況ではなく、日本の未来にかかる問題であり、そして私の子どもや教え子たちにもかかわる大切な問題なのです。他にも、岩井先生が会った17歳の少女の「…まずはこの子の体をどう守る力というのが先なのだから」という部分も、子どもを心配しているつもりの自分たち学校の範疇では考えもつかないことだなと思いました。

私の住む佐賀県は田舎なので薬物などの危険なものはないような気がしますが、実際、佐賀県内でも大麻の栽培や使用に関するニュースもあり、2年前に佐賀県内の高校生が使用していたというニュースもあり、それも衝撃を受けました。私たちが守るべき子どもたちの周りには、私たちが思っている以上に大麻など薬物の危険が身近にあると感じざるをえません。また、合法であるはずの医療用の薬も、大量に摂取して「オーバードーズ」になったり、依存症につながることも、たびたび岩井先生の連載で拝見していましたが、これもまた遠い所の「対岸の火事」の状態でした。

例えば「リストカット」「自傷行為」なども、今ではどこでもあり得ることとして、子どもたちからのSOSとして認識されていますし、手首はもちろん、身体の傷などがあれば、当たり前のように注視して、子どもたちの命と身体を守るための行動をとります。しかし、私が教員になりたての頃は、「リストカット」は特別な行為で、「都会である」もので、佐賀は関係ないと思っていました。しかし、それはその当時私の周りにいなかっただけ、もしくは私が見えていなかっただけで、当時の子どもたちもこのようなSOSを出していただろうと思いますし、教員生活の中で実際に私もそのような子どもたちに出会うことで認識を改めさせられました。

そう考えると当然、私の周りにもそのような状況の子どもたちもいるかもしれません。ではどうしたらいいか?何ができるのか?私にはどれだけも守ることができないかもしれませんが、少なくとも岩井先生のように「子どもを守るために自分ができること」を真剣に考えて、闇の世界にいるかもしれない子どもたちを何らかの形でも救い出せるような活動を行っていくしかないと思っています。

そんな岩井先生を宇城先生がしっかりと受け止めている。正直、ゲストの方がこんなに赤裸々に語る本は非常に珍しいと思います。それをしっかり受け止める宇城先生の大きな愛、というか器、というか何か「大きなもの」によって、この対談は成り立っているのかな、と思います。多分、他の方が受けられたら岩井先生はこんな深いお話をされないと思います。宇城先生だからこそ岩井先生の本音を聞き出せ、そしてその深いお話をパワーと共に頂ける。

わたしも先生方のようにはなれませんが、「ひとしずく」でも子どもたちのために行動していこう、という思いを強くもてるようになった対談だったと思います。たくさん学ばせてもらい、ありがとうございました。

宮城 医師 70代 男性

勇気と生きる希望とエネルギーを届けてくださる「どう」をありがとうございます。

薬物依存症と向き合い続けてきた岩井さん、今は行き場のない人達のための居場所をつくり支える。自分の目の前にある問題を解決するために奮闘する姿には頭が下がります。

同じ生き様をした中村哲さん。谷津賢治さんのレポートにありましたが、先生は「自然にも人格がある」と仰られ、取材の中でカメラにも映らない「山の民との目に見えない敬愛、慈しみ、温かい絆」を感じたと。本当にすごい人です。

人形作家 安部朱美さんのインタビューと人形の写真には感動で心が温かくなりました。昭和のありふれた日常生活が人形として表現されている。穏やかでふくよかなお顔の家族団欒など懐かしく、「ああ、こんな落ち着いたゆったりした時間が流れていた時代で良かったなあ」と心が解放され癒やされる思いでした。

昔、楽しませていただいた高橋まゆみさんの人形展でも、昔懐かしい風景と人物が人形に凝縮されていたのですが、その時の感動と同じ感動を安部朱美さんの作品からも味あわせていただきました。素晴らしいですね。

綺麗ごとではなく、受け止め、受け入れる覚悟、寛容が必要です

福島 公務員 50代 男性

今号もとんでもないエネルギーに満ちた一冊でした。激流のように押し寄せる桁違いのエネルギーに身も心も打ちのめされましたが、読み終えて自分も立ち上がり行動しなければならないと全身にエネルギーが満ち溢れ、心が奮い立ちました。

送られてきた「道」を手に取った瞬間、表紙の写真にパッと惹き付けられました。柔らかく温かい雰囲気、家族という人と人との繋がりのエネルギーが存在する場をその写真から感じました。心がほんわかしていつまでも見ていたいと思いました。安部朱美さんの記事を読み、このエネルギーは安部さんの思いが昇華し、人形に宿ったモノなのだと感じました。

人の思いはエネルギーであり、目に見えないもの。しかし、岩井さんの老若男女問わず入寮者の方々を「子」と呼ぶとんでもない愛情と覚悟の深さ、中村哲さんのとんでもない気迫とアフガンの人々との強い絆、ひとりの人の思いが「人の命をどう守るのか」という一点に集中し、それを実現させてしまう奇跡。本当に人のエネルギーは凄いのだと、社会を変えることもできるのだということを思い知らされました。

今号の中でも各所に出てきましたが、国や行政、組織という枠組みの中で動こうとすると、ひとりの思いがどんなに強くても構造に呑み込まれて、いったい何のためにやるのかというフォーカスがぼけたアウトプットになり、当然何のアウトカムも生まれない、結局組織の対面を保つためだけの「やりました」というエクスキューズというのが現実だと思います。

この腐った構造に真っ向から立ち向かい戦うのではなく、思いをエネルギーとして立ち上がり、自ら行動し事実を積み上げていく、そのエネルギーに人が魅せられ、引き込まれ輪が広がっていく。そして、その行動が継承されていく。これが季刊「道」で紹介される実践者たちの戦いなのだと思いました。

すべては人の「生き様」

そして、そこから生まれるエネルギー

今、実践者の方々から強いメッセージを受け取っている自分自身を変えることは当然ですが、未来を担う子ども達の原初的な力を、人として本来持っている調和・融合という宇宙の理に則った人間性を奪ってはならないのだと思いました。人間本来の力を失ってしまった我々大人であっても、子どもたちにその生き様を見せることが唯一の遺産・継承なのかもしれないと感じました。

分断・対立の社会から調和・融合の社会へ

我欲から愛情へ

そのためには綺麗ごとではなく、受け止め、受け入れる覚悟、寛容が必要です。

それには人としてのエネルギーが高くなければならない。

そのエネルギーを季刊「道」に紹介される実践者の方々からいただいております。

本当にありがとうございます。

次号も楽しみにしております。

「真剣に向き合う覚悟」を我々大人達が持ち、今こそ自分自身を変革し、立ち上がらなければならないのだと思います

静岡 農家 40代 男性

巻頭対談の岩井さんの最初の厚労省の話ですが、岩井さんの名前は出せないとか、全て自分達の面子、都合です。そしてダルクに問題を全て押し付けているように感じます。依存症に使われる注射器や薬、それが大量に子供達に売られていて、そこを取り締まらない厚労省、政府の無関心に対する怒りを強く感じ、またそれを知らなかった自分の無関心にも気づかせて頂きました。

学校も岩井さんがこのような話をしたら、校長が「私がクビになる」と。そして「岩井さんが話してくれ」というこの異常な環境に子供達が置かれている事に恐怖すら覚えました。またそれでもこのような話をする場を作ってくれと岩井さんは散々言ってきたのに今になって、ようやくそれを言い出し、それでも自分の保身があり、と教育現場、子供を取り巻く環境が腐り切っていると感じました。

宇城先生の「闇の世界から子供を守る為にどれだけ真剣に向き合うかの覚悟」という言葉はまさに今の大人に足らない、最も必要な事だと思います。それを岩井さんが持ち、現場、最前線で戦っておられるのだと。国、学校もそれをダルクに押し付けているこの現状。ふざけるなと言いたいです。自分達が今までいい加減に、自分の事しか考えずに政治を、教育を行ってきたから、このような現状になったのだろうと。

岩井さんが依存症から病気になり刑務所からも見放された人達と一緒に暮らす、という事を最後の生き場所とされている。政治家はこのような活動こそを知るべきだと思います。宇城先生の「どん底をどう切り抜けていくか。今の制度、仕組みはそうなっていない。だから各自やったらいいけど、やれない人はどうするのか。そういう意味では岩井さんは神様みたいな感じ」という御言葉も、まさに個人で、社会のどん底と真剣に向き合い、やってこられた。

今号で中村哲さんのお話がありますが、中村哲さんは海外のどん底、岩井さんは日本のどん底に向き合われたのだと。そこを見れる人間でなければ、ならないと思います。

岩井さんの言われる「正直で嫌みの無い世界。もうそれ以上隠すことがない世界を生きる」という事は武術の身体で、出来る、出来ないの世界と同じだと思いました。そこから出てくる凄みは知識や情報だけでは決して生まれる事のない、まさに人間としての実力、人間力であると思いました。

岩井さんが宇城先生に全て見透かされているから正直にしゃべるしかないと言われていますが、岩井さんの正直な言葉だからこそ、エネルギーがあり、自分は無論、多くの人にも響くのだと思います。

我々はなぜ進展しながら自滅に向かうのか、それはこのような現実を知らない、無視しているか意図的に見ていないからだと思います。それは宇城先生の言われる人間性を失ったからだと思います。個人も然り、社会もしかりです。自分の底の部分、社会の底の部分、そして自分が大人になる過程にあった問題、社会が充実する過程で忘れられていた問題、これは個人がそうだから社会もそうなるのだと。それが岩井さんのお話と対談の最後にある宇城先生の図解で繋がりました。

岩井さんの存在はその社会の矛盾、問題の中でまさに答えだと思います。依存症で社会から見放された70代のお年寄りがすごく可愛いく見える。これこそ愛であり、そのエネルギーが社会の底にある問題を表面化させて、我々大人に気づかせてくれます。学校も親も、政治も社会も今は怯えと不安で満ちており、そこから対立、孤立、力のあるものは消費と破壊で自らを保身し、その犠牲になるのは子供達です。その歪みはゆくゆくは社会全体を崩壊させます。

弱者のいない世界とは図にあるように信頼と安心があり、絆、寄り添う、心があり、そこから生産も創造も生まれます。そこにはまさにエネルギーが生まれます。

谷津さんの記事では中村哲さんの信念、それを育てたのは御父上の論語、おじいさん、おばあさんの教育があったのだと思いました。それも4歳時に論語に触れていたという事、やはりそのような年齢から深い世界を知る事がその後の人生に大きな影響を与えるという事だと思いました。

人形作家の安部さんのお顔は温かい表情の人形を作る人、思った通りの温かいお顔で、その人間性がまさに人形へと表れているのだと思いました。

前島さんのお話ではりっちゃんのご両親の揺るがない愛が安心の土台という言葉、そしてひきこもりなど思春期の深刻な社会問題に対して「安心感と豊かな経験」に解決の鍵がある、という事がまさに岩井さんのお話とも通じると思いました。

巻頭対談の岩井さんのお話、内容にガツンと衝撃を受けました。岩井さんのエネルギーを宇城先生が引き出している、それに岩井さんも呼応しているかのようにお二人のエネルギーを感じました。

宇城先生が対談の中で言われた「闇の世界から子供を守る為にどれだけ真剣に向き合うかの覚悟」を我々大人達が持ち、今こそ自分自身を変革し、立ち上がらなければならないのだと思います。