闇の世界から見えた日本の未来

―今、誰かが立ち上がる時―

茨城ダルク代表 岩井 喜代仁

VS UK実践塾代表 宇城 憲治

ダルクのトップをやりながら日本の状態を考えると、

何かが違うとずっと思っていた。

やっぱり誰かが何かをしなければいけない時代になっている。

今まで一緒に生活してきた子たちが旅立つか、

何か形が変わればその時を見届ければいいと思って俺は

茨城ダルクをやってきた。

でも最終的に自分が生きる問題と、その子たちが生きていって

最終で到達するところはどこなんだと考えた時に、

墓が必要なんだと思ったんだ。

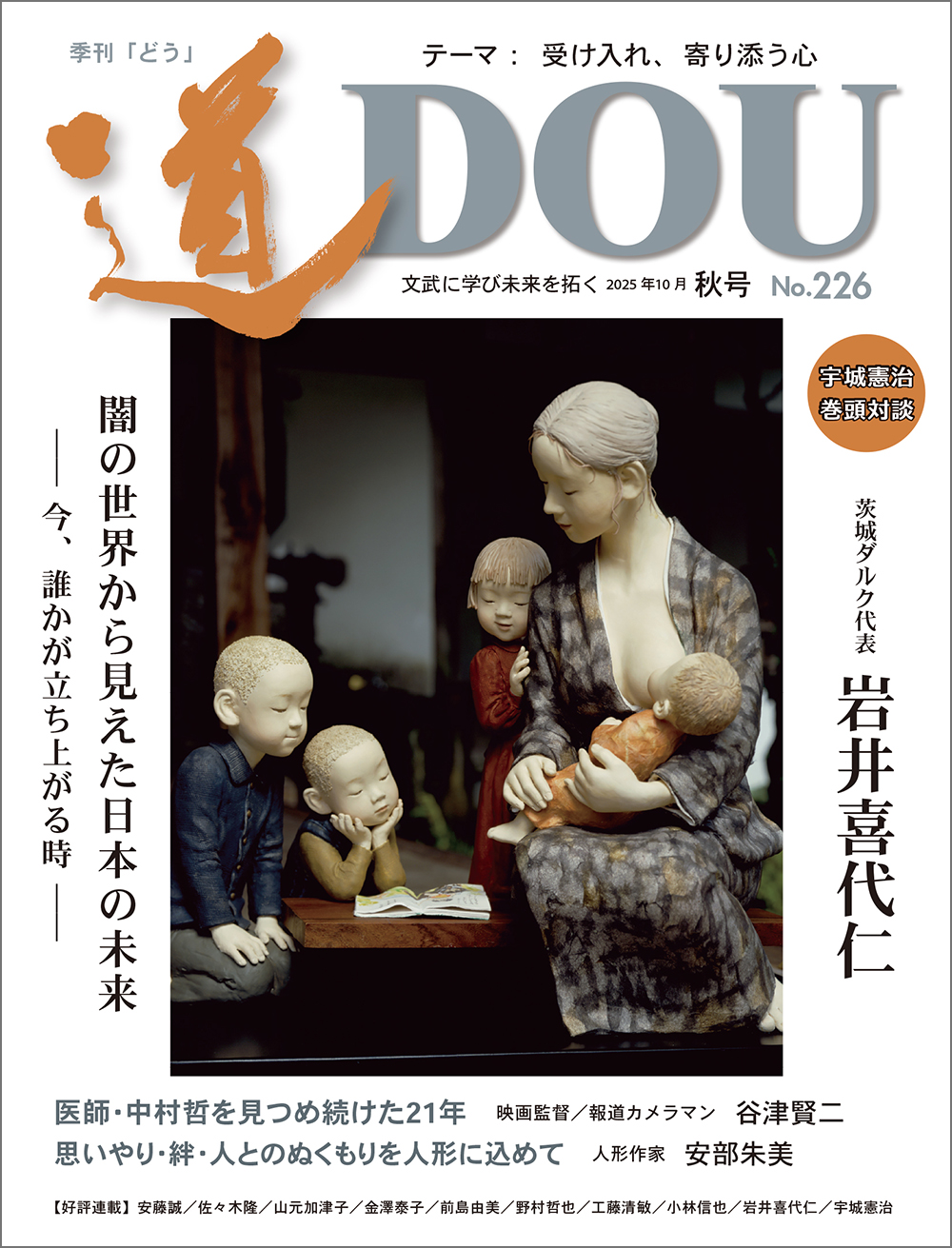

元やくざ組長、覚せい剤の密売人、そして自らも薬物依存にのたうち回った過去を持つ岩井喜代仁さん。いま岩井さんは、オーバードーズや性の問題に追い込まれた10代・20代の若者たちの親から相談を受けていると言う。

さらに岩井さんは、年老いて行き場をなくしたダルクの仲間や、アルコール依存症などで家族に見放されたり刑務所を出された高齢者を引き取り、最期まで面倒を見る覚悟を自らの生き様とするという。

若者から高齢者まで、社会からこぼれ落ちた命に全力で寄り添う岩井さんの姿に、現代が抱える深い闇と、私たちが今どう行動すべきかの指針が浮かび上がる。

これまで2回の対談をはじめ交流を深めてきた宇城憲治氏と本音で語り合っていただいた。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

飛び込んできた依頼は

「ダルクの名前を使わせろ」

岩井 先生との対談もこれがおそらく最後だと思うので、話しておきたいことがあります。

3年前に日本ダルク創設者の近藤恒夫が亡くなって、彼からいろいろ引き継いで、そして今度自分が世代交代で茨城ダルクを後継に手渡すことになったんだけど、これがすごく難しくてまいっちゃったんです。なんでこんなに苦しむのかなって。

先生は、前の会社のトップを降りる時に、引き継ぐ人に「仕事を取られる」という感覚はなかったですか。

宇城 それはぜんぜんなかったですね(笑)。

岩井 そこがやっぱり違う(笑)。俺は、ずっと病んでいる奴らと一緒にいたじゃないですか。任せると目の前のことが全部次の施設長に移っていって、手が抜けてくる。すぐそこに仕事が見えているのに、相談がこっちに来ない寂しさ……それで2ヵ月間、鬱になっちゃった(笑)。

若い奴に譲った時から「好きにしろ」と言って仕事の面では一切口を出していない。ただ、お金だけは胴体の一番大事なところだから渡していないんです。

最初俺は「近藤恒夫」をやれないから近藤がやっていた役割を「降りる」と言ったんだ。岩井喜代仁という個人を活かしてやるのだったらいいと。そしたら65ヵ所あるダルクのうち30ヵ所から「親父なんとかしろよ」と言ってきたから、まぁいいかと引き受けることにしたんです。

財産の相続と違って人間関係の相続は至難の技なんです。いろいろ問題があるなかで取りあえずダルク全体の「40周年フォーラム」(2025年10月)をやり、そこで今度は岩井がトップであることを示していく。そうしないといろいろ難しい。

もう一つ生まれた問題が、これまでダルクは当事者(薬物依存者本人)活動だった。つまりダルクを作って活動するのは依存者本人。にもかかわらず、今、ダルクの中で一般人が長になっている施設が2つあるんです。NPO法人だと定年があって、当事者が定年で降りた時に一般の人が長になった。ダルクは「当事者活動」ということになっているのに、なぜそういうことになっているのか。

それで北海道と九州にある施設に話をしに行きました。すると「今、下に育ってきている〝当事者〟がいるから、これが育ったら継がせたい」という。「それなら分かる」と。

ただ65ヵ所あるダルクというのは一つの団体ではないんですよ。ダルクという名前のもとに、同じ回復プログラムを、同じ「当事者活動」という形でやっているだけであって、全部が独立採算制なんです。それを取りまとめる何かが必要なのか、という話なんです。

実は近藤が亡くなった途端に、20ヵ所から「ダルクの名前を使わせろ」という依頼がきたんです。ダルクという名前がブランド化している。それは全部貧困ビジネスなんですよ。依頼してくる団体はアルコールや薬物依存を扱いたい。それは刑務所から出てくる人たちを引き取ると「緊急準備法務制度」があって、国の金が出るからです。

昔に比べると厚生労働省のダルクの扱いは変わったのです。国が依存症を「病気だ」と認めて、「治療する」という形にしたのは7年前、たしか前回先生と対談した後でしたね。

宇城 そうそう。それくらいでした。

岩井 以前と違い、今はダルクに来る人たちには「生活保護をかけろ」という圧力が厚労省からかかっているので、「ダルクです」といけば生活保護がかけられる。昔みたいに「ダルクなんて胡散臭い」みたいな言われ方はしなくなった。そりゃそうですよ、今は3000人もダルクの中で生きているわけですから。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●プロフィール

◎ いわい きよひろ

1947年 京都府生まれ。

青年時代に暴力団の世界に身を置き、若手組長として期待されるが、ダルク創設者の近藤恒夫氏との出会いにより、掟で禁止されている覚せい剤に手を染め、暴力団組織から破門される。以後は覚せい剤の密売人として全国を渡り歩くが、薬物依存症により「底つき」する。

1992年に近藤氏と運命的に再会し、茨城県結城市に開設された東京ダルク結城寮(現、茨城ダルク・今日一日ハウス)の寮長となる。これにより、約17年に及んだ覚せい剤依存の人生から離脱し、以後は回復の道を歩む。

薬物依存症の仲間たちのケアと家族会の運営を柱に据えて、次第に広域的な活動を展開するようになり、同時に、次世代のリーダーたちの育成にも力を入れてきた。また学校講演(薬物乱用防止教育)を多数こなし、テレビや新聞などに数多く取り上げられる。

2010年 茨城県福祉部長賞受賞。

2012年 茨城県知事賞受賞。

現在、茨城ダルク代表、女性シェルター代表。

著書に『大丈夫。人は必ず生まれ変われる』(文藝春秋)。『わが魂は仲間とともに』『薬物依存者とその家族 回復への実践録』(どう出版)

『道』154号、193号で宇城氏との対談を重ねている。

◎ うしろ けんじ

1949年、宮崎県生まれ。

エレクトロニクス分野の技術者、経営者として活躍する一方で武道修行を積み、文武両道の生き様と、武術の究極「気」による指導で、人々に潜在力を気づかせる活動を展開中。「気」による「不可能が可能となる体験」は、目に見えないものを信じられない人にも気づきを与えるとともに、人間本来の自信と謙虚さを取り戻すきっかけとなっている。

空手実践塾、道塾、教師塾、企業・学校講演などで「気づく・気づかせる」指導を展開中。

㈱UK実践塾 代表取締役

創心館空手道 範士九段

全剣連居合道 教士七段

宇城塾総本部道場 創心館館長

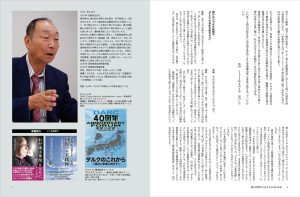

人は愛するに足り、真心は信ずるに足る

― 医師・中村哲を見つめ続けた21年 ―

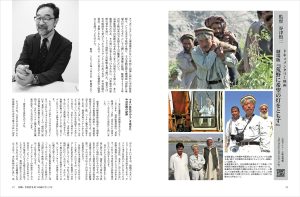

『荒野に希望の灯をともす』監督/報道カメラマン 谷津 賢二

その場にいた私は、

カメラマンとしてあるまじきことなんですが、

肩にあるカメラを下に下ろし

その様子を自分の目で見ていたいと思うほど、

中村先生と山の民の間には目には見えない、

カメラにも映らない、お互いがお互いを敬愛し合う

慈しみ合うような、強くてあたたかい

絆みたいなものを感じたんです。

世の中には厳然としてカメラに映らないものがあって、

その映らないもののほうに大切なことがあるのだ

ということを強烈に感じたのです。

アフガニスタンで人道支援を行ない6年前に凶弾に倒れた中村哲医師を、亡くなるまで取材を続け、その活動記録を劇場版『荒野に希望の灯をともす』として公開した谷津賢二監督。映画は2022年の初上映以来15万を超える人が鑑賞したという。

谷津監督は中村医師がなぜあれほどまでに現地の人を慈しみ、また敬愛されたのか、その問いの答えを見つけるために、21年間中村医師の背中を追い、1000時間以上の映像を撮り続けた。会見では、中村医師から学びとったカメラマンとしてのあり方や、中村医師の信念、目指したもの、人となり、そこから見えてくる普遍の人間愛などを語っていただいた。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

小さい会社だからこそ残せた

中村医師の記録

―― 本日は貴重なお時間をありがとうございます。谷津監督所属の「日本電波ニュース社」は元NHK出身メンバーが立ち上げた会社だと伺いました。

谷津 創業者の柳澤恭雄は戦前から戦後までNHKの報道部に所属し、報道記者制度を立ち上げた人間なんです。会社設立の少し後、ベトナム戦争が始まりましたが、報道は南ベトナムからのものに限られていました。北ベトナムはどうなっているのかを取材すべきだという考えで、日本人として初めてホーチミンにインタビューし、支局を置かせてほしいと直談判して許可をもらい、西側の映像メディアとして唯一北ベトナムからベトナム戦争を取材したのです。

そのフィルムがアメリカのABC、CBS、NBCやイギリスのBBCなどに行き、米軍によるハノイの一般市民へ無差別空爆の映像が世に出た。研究者の間では、それでベトナム戦争反対の機運が高まったと言われています。

―― 歴史ある会社なのですね。

谷津 そうですね。NHKや大手のテレビ局新聞社には志ある能力の高い記者がたくさんいますが、組織が大きいとどうしても不自由な面があります。そういう中で社員23人しかいないうちのような会社は、あまりしがらみがない状態で現場に行けるというのがあります。だからこそ中村先生の記録を残せたという気がするのです。

我々のような会社は企画書をテレビ局に持ち込み、採択されて初めて予算が付いて取材に行けるのですが、中村先生がいらした地帯は外務省の海外安全情報では真っ赤のレベル4の危険地帯で、今の日本ではどこの局もなかなか採択ができない。

自前のお金で現地に行くのはものすごく大変だったのですが、プロデューサーが中村先生のことを取材すべきだと根回しをしてくれて、それで25回も取材に行けているのです。それと一人の人物を20年以上取材するというのは、ドキュメンタリーの世界でも非常に稀だと思うんです。

そういう長期の取材を歯を食いしばってやったものが、1000時間という記録になり映画となって中村先生の記録が残ったことは、本当にやってよかったなと思うんです。

ドキュメンタリーの世界だと1万人が見たら「ヒット」と言われる中で、6月末の集計で15万人を超える方が見てくださっていて、異例の数字だと言われているのですが、これは謙遜でもなんでもなく、あの映画の良し悪し、出来不出来はもう超えてしまっているなという気がするんです。皆さんに中村医師の姿を見たい、声を聞きたい、思索や行動に触れたいという思いがあるからこそ、少しずつ広がっていったのではないかなと思うんです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●プロフィール

◎ やつ けんじ

1961年栃木県足利市生まれ。立教大学社会学部卒業後、テレビニュース業界で働く。その後、日本電波ニュース社入社。1995年~68年、同社ハノイ支局長。登山経験を生かし、ヒマラヤ山脈、カラコルム山脈、タクラマカン砂漠など、辺境取材を多数経験。1998~2019年、アフガニスタン・パキスタンで中村哲医師の活動を記録。第58回ギャラクシー賞テレビ部門特別賞、ATP総務大臣賞受賞。2022年、『劇場版 荒野に希望の灯をともす』発表。多摩市在住。

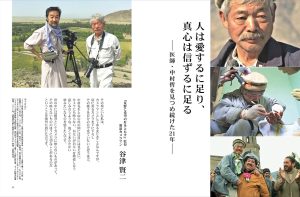

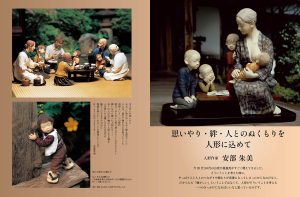

思いやり・絆・人とのぬくもりを人形に込めて

人形作家 安部 朱美

今20代30代の自死や孤独死がすごく増えてきました。

そういうことを考えた時に、

やっぱり人と人とのつながりや関わりが希薄になってしまったからなのだなと。

だからただ「懐かしい」ということではなくて、

人形がそういうことを考える

一つのきっかけになればいいなと思っているのです。

ちゃぶ台を囲んだ家族団らん、赤子にお乳を含ませる母を囲む幼い兄弟たち、ちゃんばらごっこ、ベーゴマ、まりつき、馬とび、元気いっぱい遊ぶ子どもたちを見守るおばあちゃん、おじいちゃん、近所の人たち。

安部朱美さんが手掛ける人形には、「昭和」という時代が育んできた人への思いやりや、人と人との絆、あたたかな温もりがにじみ出る。

31歳で独自に創作を始めて43年、安部さんがこれまで制作した人形は800体以上になるという。

今年は昭和100年、また戦後80年という節目の年。長年昭和をテーマに活動してきた安部さん。制作にあたっては、創り過ぎず、語り過ぎず、余白をつくり、観てくださる方の思いで人形を完成させてほしいと語る。これまでの出会いや人形制作へ込める思いを語っていただいた。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

キリノ大統領と莞蕾の思いを

未来の子どもたちへ

* 加納莞蕾(1904~1977)

安部 キリノ大統領はご自分の家族を戦時中に日本兵によって殺害されましたが、それでも戦後、日本人戦犯捕虜の恩赦を決断していますね。そのことに対する感動で、私はこの像「平和への祈り――アリシアと3人の愛児たち」を作ったのです。

この像では2歳のフエちゃんをお母さんのアリシアが抱いています。もうフエちゃんは天使になっているからいくらでも自由に飛べるのですが、どうして抱かれているかと言うと、アリシアはフエちゃんを抱いて逃げているところを銃殺され、フエちゃんはころんころんところがって泣いていたところを、放り投げられて銃剣で突き刺されて殺されているんです。まさに狂気というか、それが戦争なのでしょうが……。それで、フエちゃんはもう自由に飛べるのだけれど、あえてこの像ではお母さんの腕の中に抱かれるようにしたのです。

天使になって天国にのぼる途中で地球を見ながら平和を願っている像なのです。

キリノ大統領は稀有な大統領でした。国の指導者だったからこそ、国のために家族を殺されながらも、そういう決断をされたのだと思います。今はそういうことを決断できる人が政治の世界にいないですよね。

地球は私たちと運命共同体だと思うのです。なのに、自分の国だけ、自分だけという人がいろいろなところで台頭している。そうではなく、みんながつながっているのに。その想いを人形に語らせたいと思っているのです。

ここに「莞蕾の願い」という莞蕾さんの言葉と「愛」という書が展示されていますが、私は深い感動を得たのです。

キリノ大統領が日本人戦犯を赦して、日本に帰したことで日本とフィリピンが行き来できるようになった。今フィリピンの日本人学校にも何百人の生徒さんが通っている。それも莞蕾さんとキリノ大統領のおかげです。簡単にできることではない。今そんなことができる人がいません。こういう歴史を日本の政治家に知ってほしいし、こういう話こそ、子どもたちに伝えてほしいと願うのです。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●プロフィール

◎ あべ あけみ

1950年 鳥取県西伯町(現・南部町)生まれ。30歳をすぎて趣味で始めた

人形作りの奥深さに魅せられ独自の技法で創作粘土人形を始める。

2007年 宝鏡寺門跡人形展50周年記念公募展「かあちゃん読んで」大賞

2008年 米子市文化奨励賞

2010~2016年 安部朱美創作人形展「昭和の家族─きずな」全国巡回展

2010年 「国民読書年」のポスターに起用される

2019年 日本・オーストリア外交樹立150周年記念「国際平和美術展」

鳥取県文化功労賞受賞

◆写真家・ネイチャーガイド 安藤誠

連載『日常の奇跡』

「エゾリスのお昼寝」

ネイチャーガイドとして自然と向き合う安藤氏。

目に見えないものを見、声なき声を聞くプロフェッショナルとして、私たちが見過ごしている「日常の奇跡」を、一瞬を切り取った写真とともに届けます。

◎ あんどう まこと

写真家/ウィルダネスロッジ・ヒッコリーウィンドオーナー&ガイド

北海道アウトドアマスターガイド。

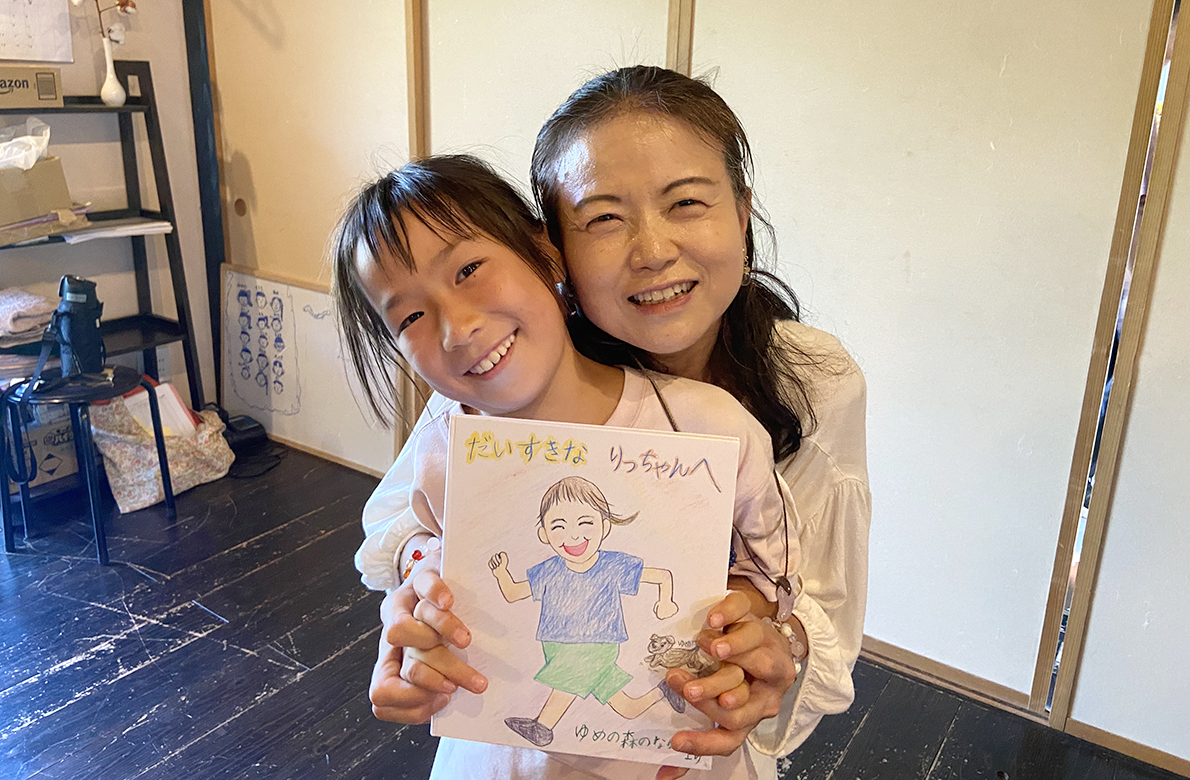

◆ゆめの森こども園代表 前島由美

連載『愛の関わりと連携で、輝きを取り戻す子どもたち』

「揺るがない愛と安心の中で子どもは伸びる」

「ギフテッド」と呼ばれる、天から特別な感性を与えられた子どもたちや思春期で揺れ動く心を持て余す子どもたちに、愛をもって関わるゆめの森こども園の取り組み。子どもと家族が変わっていく姿を、前島由美さんに紹介していただく。

◎ まえじま ゆみ

療育支援施設ゆめの森こども園を開き「発達障害」とされる子どもたちをサポート。子どもの食環境改革を目指す。

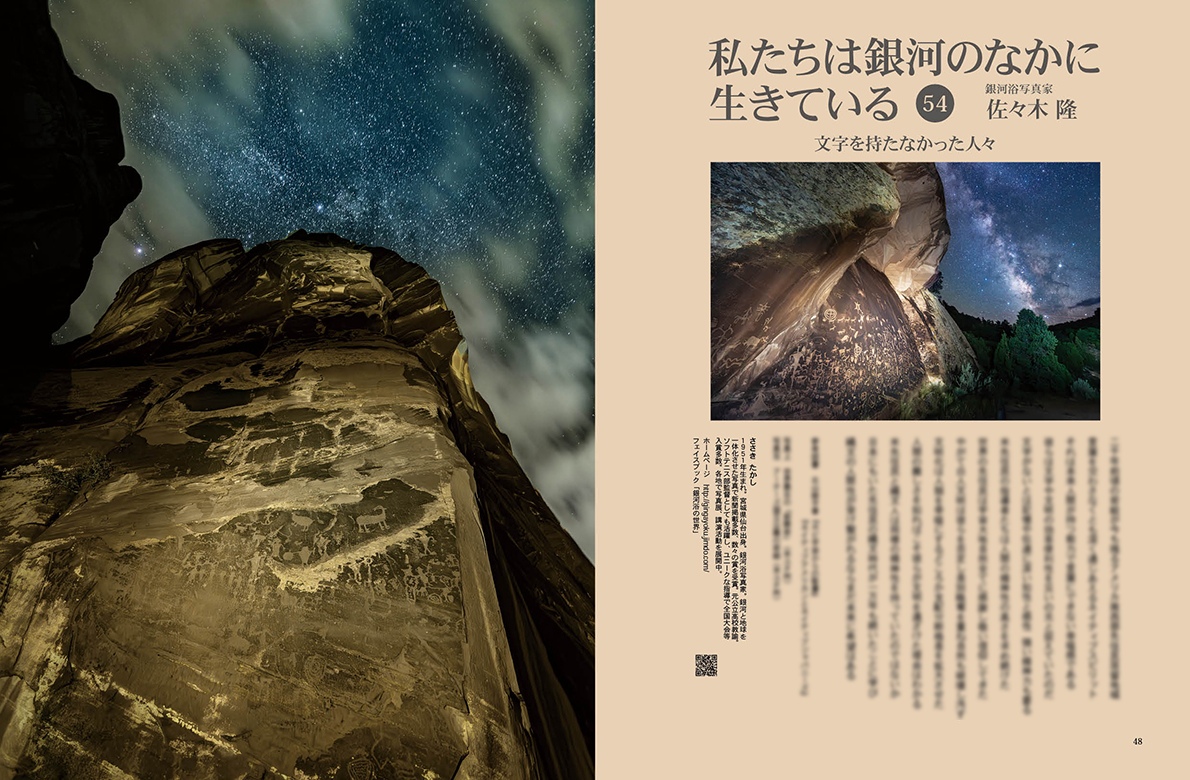

◆銀河浴写真家 佐々木隆

連載『私たちは銀河のなかに生きている』

「文字を持たなかった人々」

生かされていることに気づけば、人生はもっと豊かになる。

銀河を舞台に生命の息吹を写しとる、佐々木隆氏の銀河浴写真。

◎ ささき たかし

銀河浴写真家。銀河と地球を一体化させた写真で新聞掲載多数、数々の賞を受賞。元公立高校教諭。

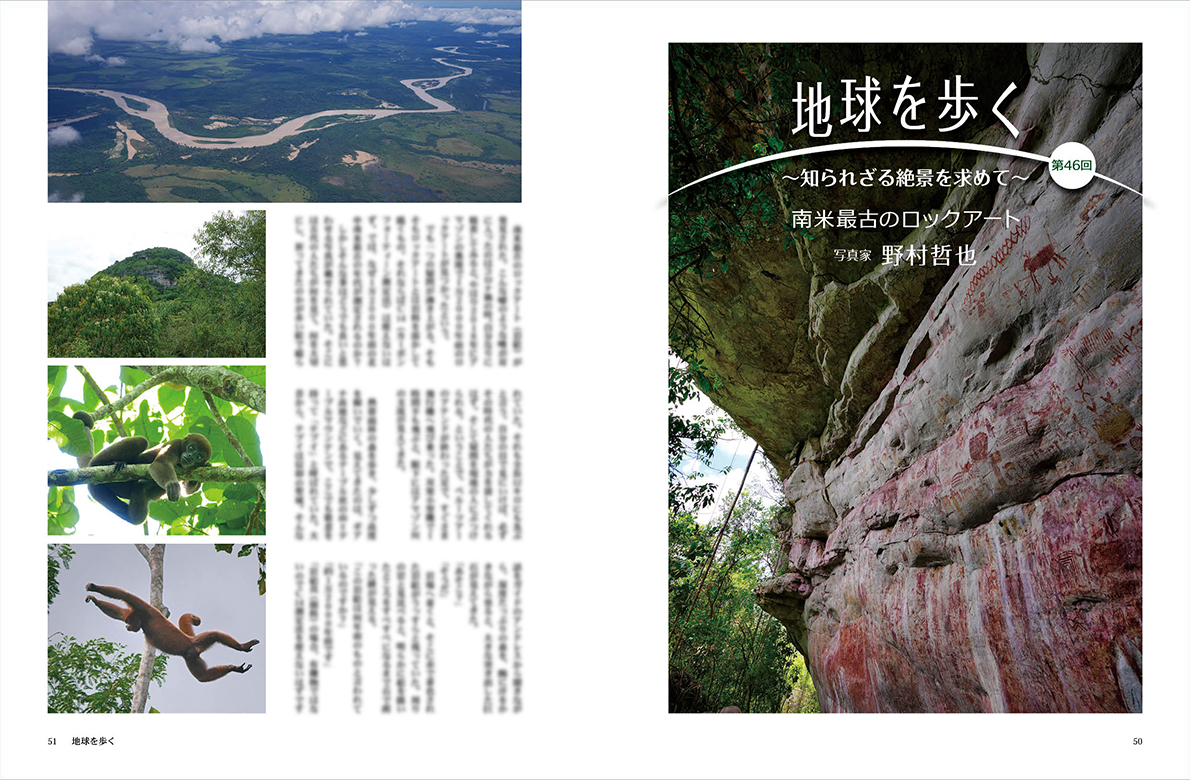

◆写真家 野村哲也

連載『地球を歩く ~知られざる絶景を求めて~』

「南米最古のロックアート」

世界に飛び出し旅するからこそ見える、日本のこと、自分自身のこと。

秘境と絶景を求めて 150ヵ国以上を旅してきた写真家 野村哲也氏の連載。

◎ のむら てつや

写真家/高校時代から山岳地帯や野生動物を撮り始め、〝地球の息吹き〟をテーマに、アラスカ、アンデス、南極などの辺境地に被写体を求める。渡航先は150ヵ国以上で著書は14作。

◆書家 金澤泰子

連載『きょうも、いい日』

「翔子と暮らす街で」

ダウン症の書家として活躍し、また生活面でも独り立ちをはじめた娘、翔子さん。その成長の日々を、母金澤泰子氏が綴ります。

母娘の絆に、胸が熱くなります。

◎ かなざわ やすこ

書家。久が原書道教室主宰。

一人娘、翔子さんをダウン症児として授かり苦悩の日々を送るが、その苦しみを越えて、翔子さんを立派な書家として育て上げた。

◆作家 山元加津子

連載『ありのままの私たち』

「人それぞれのアンテナと挑戦」

人と違っていても、障がいがあっても、人はみな素晴らしい力を持っている。

植物も動物も人間も、みんなでひとつの命を一緒に生きている――。

長く特別支援学校で子供たちと接してきた山元加津子さんが伝える、生きる上で大切なこと。

◎ やまもと かつこ

長年、特別支援学校の教員を務める。作家。植物状態と思われる人も回復する方法があり、思いを伝える方法があることを広める「白雪姫プロジェクト」を推進中。古民家を中心とした「モナの森」で、生きる力を強くするための活動を行なう。

◆茨城ダルク代表 岩井喜代仁

連載『今日一日を生きる』

「ダルクの次世代を担う若者たち 〈堺ダルク〉」

薬物依存者が社会復帰を目指すリハビリ施設として、薬物依存回復の確立した方法論を持つダルク。

自ら薬物依存症の道を歩みながら、今は仲間の回復のために茨城ダルク代表を務め、各施設を回り責任者やスタッフを育てる岩井喜代仁さん。

仲間に励まされ、支えられ、許され、受け止められながら、入寮者が回復に向かっていく姿は毎回感動です。

ともに苦しむ仲間の絆があるからこそ、人は前に進むことができるのだと教えてくれます。

◎ いわい きよひろ

薬物依存回復施設 茨城ダルク「今日一日ハウス」代表 女性シェルター代表

自身が薬物依存症となり、苦しみ抜いた末にダルクと出合う。以来、救う側へと生まれ変わり、薬物依存に苦しむ子供たちを預かり、共に生きて回復を目指す。

◆UK実践塾代表 宇城憲治

連載『気づく気づかせる』

「人間の可能性と進化 ― なぜ、我々は進展しながら自滅に向かうのか ―」

最先端のエレクトロニクス技術者として、さらには企業のトップとして活躍してきた宇城憲治氏は、現在徹底した文武両道の生き様と、武術を通して得た「気」によって、人間の潜在能力の開発とその指導に専念。

現在、氏は目に見えないものを目に見える形にするために、「普遍性、再現性、客観性」の実践検証をもって「目に見えないもの」の存在を解き明かす研究を先行させている。

◎ うしろ けんじ

㈱UK実践塾 代表取締役 エレクトロニクス分野の技術者、経営者として活躍する一方で、武術の究極「気」の指導で人々に潜在能力を気づかせる活動を展開中。

創心館空手道 範士九段。全剣連居合道教士七段。宇城塾総本部道場 創心館館長

◆作家・スポーツライター 小林信也

『変化・成長の肖像 ― 宇城道塾の学び ―』

「道塾の学びが人生の助けになる」(東京道塾 北野知秀)

道塾で宇城憲治氏に学ぶ塾生の「変化・成長」とは。

自分自身とどう向き合い、どんな変遷をたどっているか、それぞれの挑戦を、スポーツライター小林信也氏が描きます。

◎ こばやし のぶや

1956年新潟県長岡生まれ。作家・スポーツライター。『真夏の甲子園はいらない』『子どもにスポーツをさせるな』『宇城憲治師直伝「調和」の身体論 スポーツ進化論』など多数。

◆塩医学研究会代表 工藤清敏

『塩から社会を見てみれば』

「実践編 塩をたっぷり摂ってみた」

・熱中症に効いた塩水は血圧を上げなかった

・アルコール依存症からの脱却

自らの病気と怪我に向き合うなかで、ミネラル豊富な良い塩が健康回復につながることに気づいた工藤さん。工藤さんの「塩の真実」の発信で〝増塩〟した人たちから、続々と報告が寄せられています。

◎ くどう きよとし

精神免疫学をページ・ベイリー博士に学び、心と体に最も優しい治療法を探求。生き方、考え方、言葉と塩と植物で生活習慣病が回復していくことを伝えている。

自分を誤魔化さず正直に曝け出す。苦しんでも逃げずに自分とまっすぐ対峙する。決して人のせいにせず、ありのままを引き取る、その愛情、その思いの深さ、岩井さんという人間そのままに感動した時間でした。

宇城先生がおっしゃるように、一度だって岩井さんのように真剣に生きたことがあるのか、そう問われた気がしました。「次は3年後に」と約束してから8年が経ち、行なわれた3回目の対談。「最後の対談」などトンデモナイ!何度でもお二人に鼓舞し続けていただきたいと願うのでした。

氾濫直前の堰の前で放った中村先生の覚悟と行動。究極の時にこそ、自分が命かけたことに嘘がないことが証明される。言葉ではなく行動。21年間ブレずに中村先生を見つめ続けた谷津さんがいてくださったからこそ、大切な宝をつないでいただける。感謝しかありません。

それは日本人としての豊かな感性とやさしさ、ぬくもりを見事に人形に込めて、決して忘れてはならないですよ、と無言のうちに教えてくださっている安部さんも同じです。

なぜ心が動かされるのか。それは思いが本物だからこそ。やってきた人の心からの言葉だから。大きい小さいは関係ない。これからも実践者のエネルギーに学び、読者と共に伝え続けていきたいとあらためて思いました。

(木村郁子)

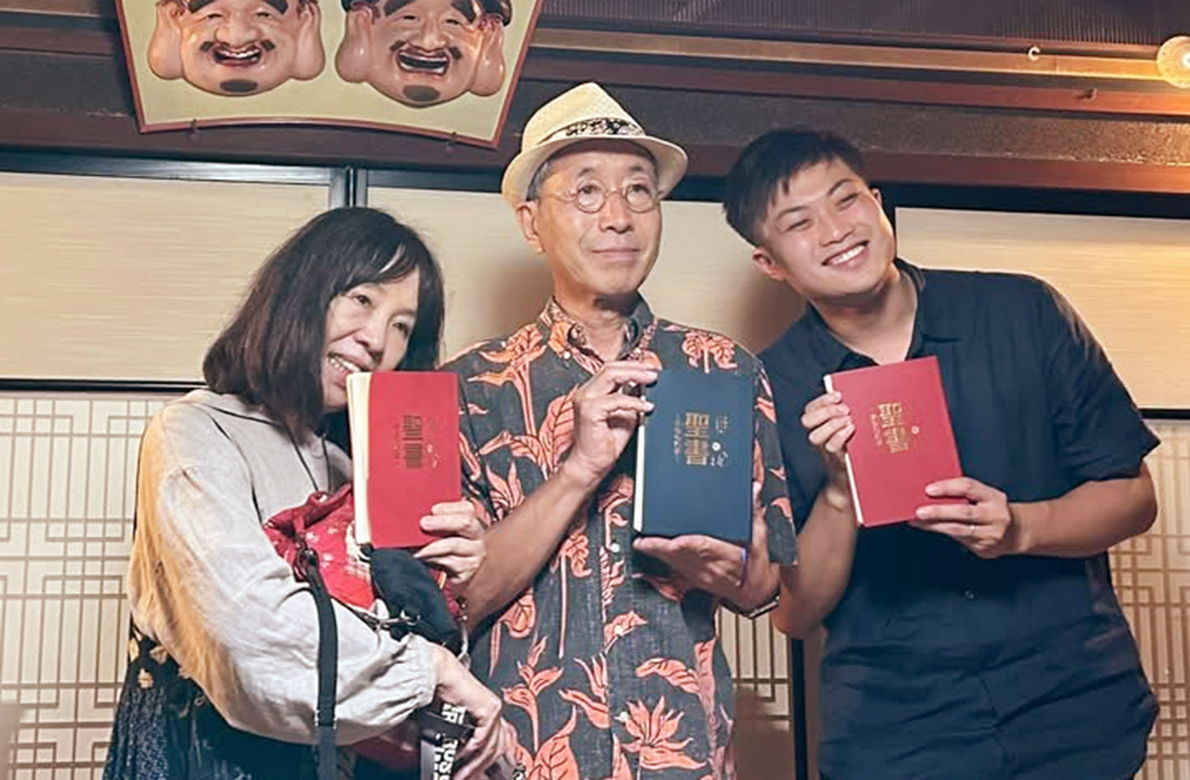

岩井喜代仁さんは自らを「ニセ信徒」とおっしゃいます。献金目当ての洗礼だったと。しかしその行動からは、深い愛と慈しみを感じます。出会った18年前、岩井さんが言う「子供たち」とはまさに「こども」で、厳しくもでっかい懐の〝岩井のおやじ〟が「片目をつぶって悪さも面倒見てやる」見守り育むべき若者でした。今岩井さんが言う「子供たち」とは、世間で言う「高齢者」も含まれます。どれだけでっかいんだ!!

宇城先生が受け止め、引き出してくださった岩井さんの生き様は、決して別世界の問題ではなく、私たちはもっと関心を持って心を寄せていくべきことだと感じました。

224号の村上優先生に続き、「中村医師」を見つめてこられた谷津賢二さんにお話をうかがうことができました。「中村先生を語りたい」という思いをひしひしと感じました。中村哲さんの人となりやエピソードにひかれるのは、そこに見栄や欲がまったくないからでしょうか。まさしく「この人を信じていい」と強烈に感じさせてくださいます。

安部朱美さんが生み出す人形たち。誌面でもその情景の豊かさ、素晴らしさは伝わると思いますが、どうか機会を見つけて、ぜひ実際に目にしていただきたいです。その場に満たされる空気、肌や服の質感。一瞬を捉えたまま動かない人形たちから多くのことを受け取れます。

(千葉由利枝)